096 実質的な支出は増えてる? - 少しずつ増える日本の消費

1. 1人あたりの実質成長率を見てみよう!

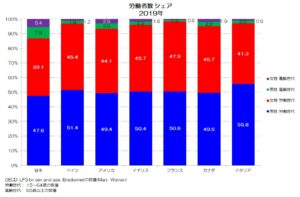

前回は、G7各国の労働者数について1997年からの増減数をグラフ化してみました。

労働者が増えるアメリカやイギリスと、何とか労働者数を確保するフランスやドイツ、イタリア、高齢世代や女性の労働者を増やす日本という違いがありそうです。

これまで主要国のGDPや人口について取り上げてきました。

そこで、今回は主要国について1人あたりの豊かさを取り上げてみたいと思います。

つまり、GDPの成長率を、人口の増減率と物価上昇率で除して、1人あたりの実質値の成長度合として改めて確認してみたいと思います。

これにより、1人あたりが実質的に豊かになっているのかどうか、より実際的な評価ができるのではないでしょうか。

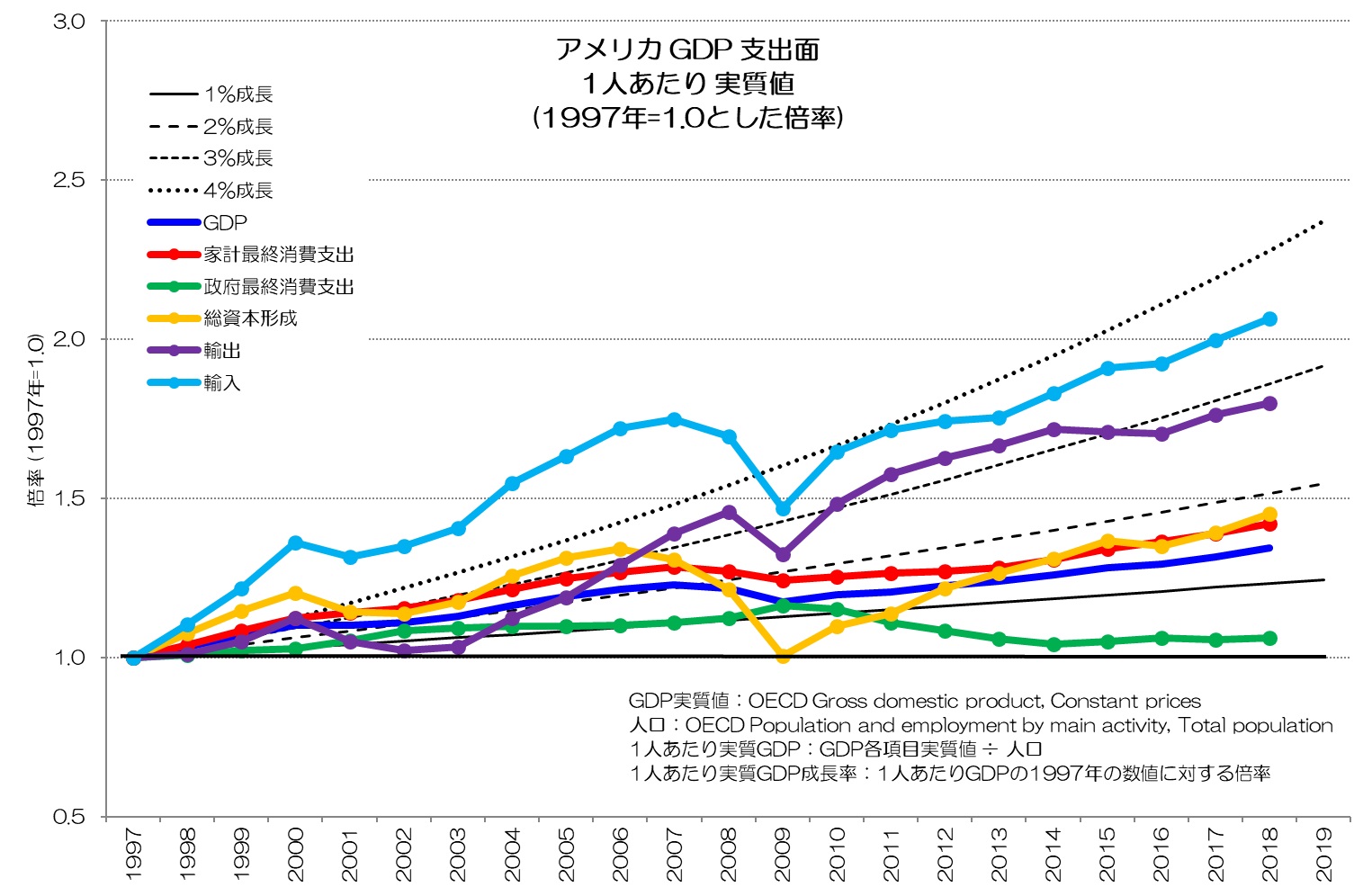

図1 アメリカ GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図1がアメリカの1人あたりGDPの実質値になります。

実質値を人口で割って1人あたりの数値とし、1997年の水準に対する倍率として表現しています。

青がGDP、赤が家計最終消費支出、緑が政府最終消費支出、オレンジが総資本形成、紫が輸出、水色が輸入です。

本来GDPには輸出と輸入の差額である純輸出が用いられますが、殆どの国でプラスマイナスが入り混じるため成長率を評価するには不向きですので輸出と輸入に分けています。

アメリカは1人あたりの実質成長率にすると、大分グラフの傾きが緩やかになりますね。

2008年のリーマンショックまではGDP、家計最終消費支出は年率2%程度の成長で、その後は1%程度の成長であることがわかると思います。

政府最終消費支出も近年では年率1%程度の成長です。

総資本形成は2009年頃から減少しています。

1997年の時点からすると、人口1人当たりで実質1.2~1.4倍豊かになっていると言えます。

輸出や輸入も大きく増えていますので、グローバル化が大きく進んでいる事が窺えます。

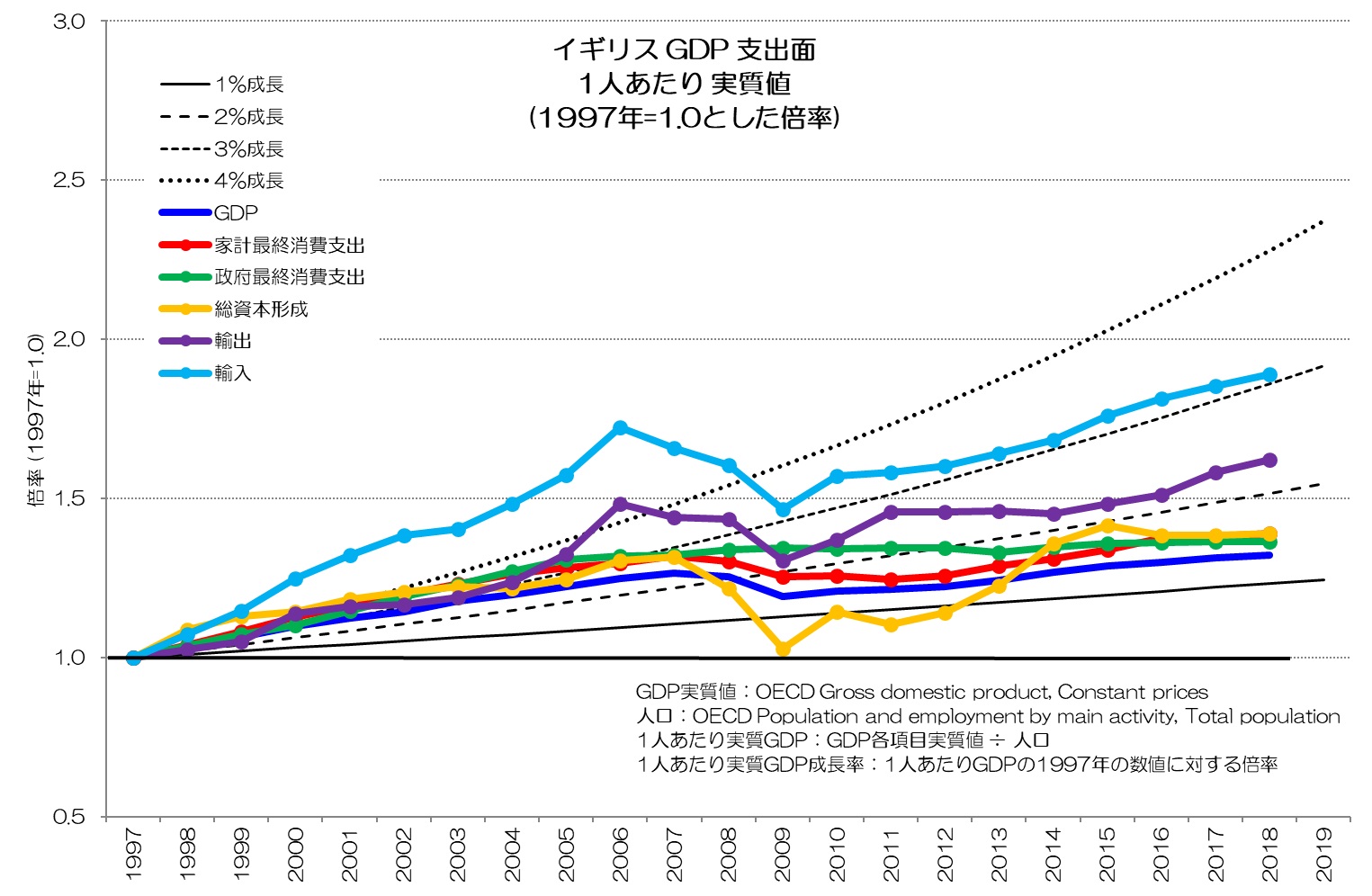

図2 イギリス GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図2がイギリスのグラフです。

アメリカにかなり似ていますね。

違いは総資本形成もプラス成長が続いている事でしょうか。

GDP、家計最終消費支出もリーマンショックまでは年率2%弱、その後は年率1%強での成長です。

1997年の水準からは1.3倍程度に成長しています。

輸出、輸入も大きく増加していますね。

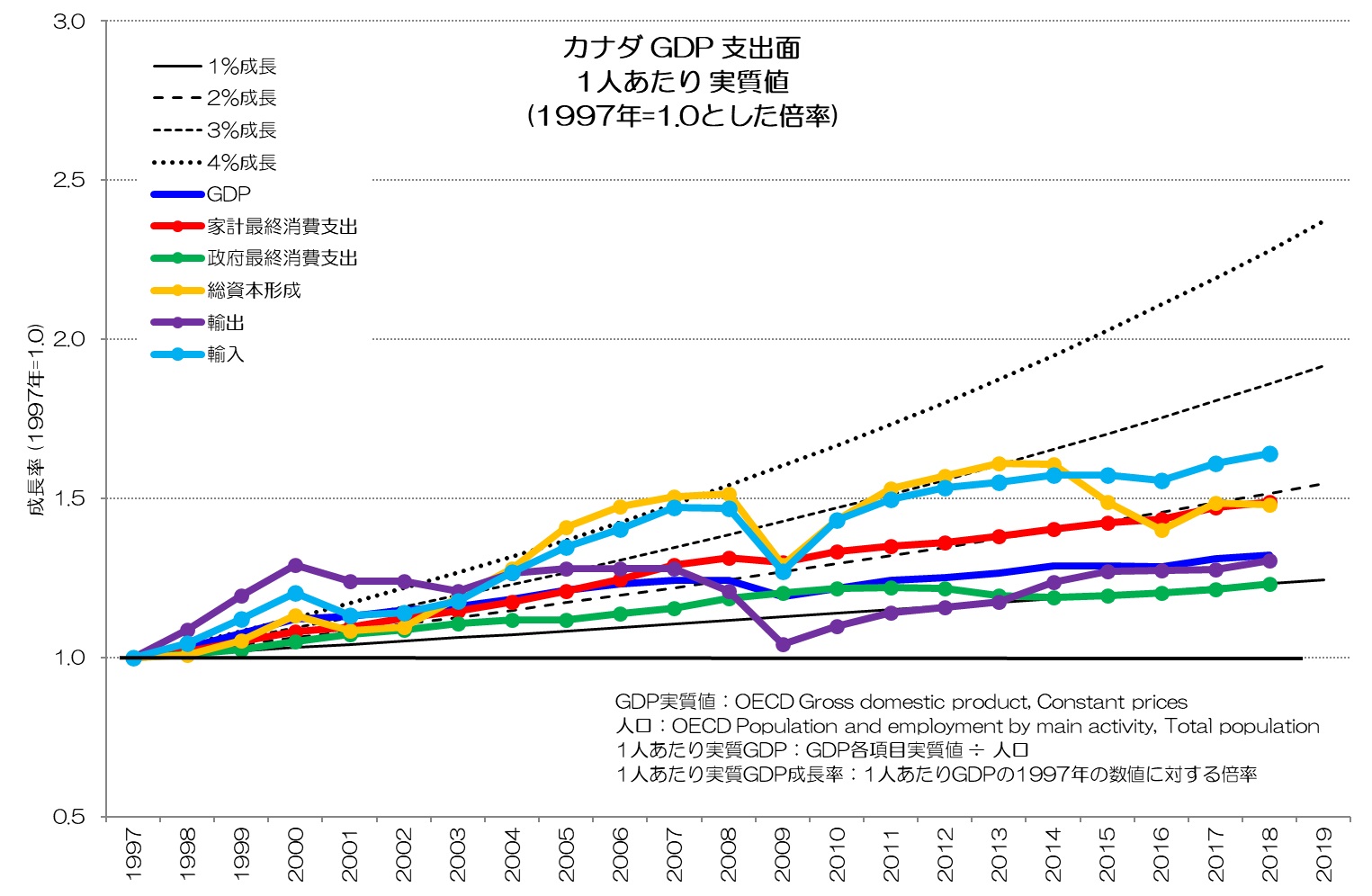

図3 カナダ GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図3がカナダのグラフです。

カナダはアメリカやイギリスよりも家計消費の成長率が高いようです。

特徴的なのは、総資本形成の成長が大きく、輸出入が少ない事ですね。

主に国内の経済活動で成長している国と言えそうです。

それでも1人あたりの実質GDPは年率1%以上、1997年からの約20年間で1.3倍程度になっていますね。

これらのアメリカ、イギリス、カナダは、人口の増加も大きく、経済成長率も比較的高い主要国です。

人口と物価の要素を除外しても、20年間で1.3倍程度に成長しているわけですね。

2. 貿易で成長するドイツ、停滞を始めたイタリア

他の主要国についても見てみましょう。

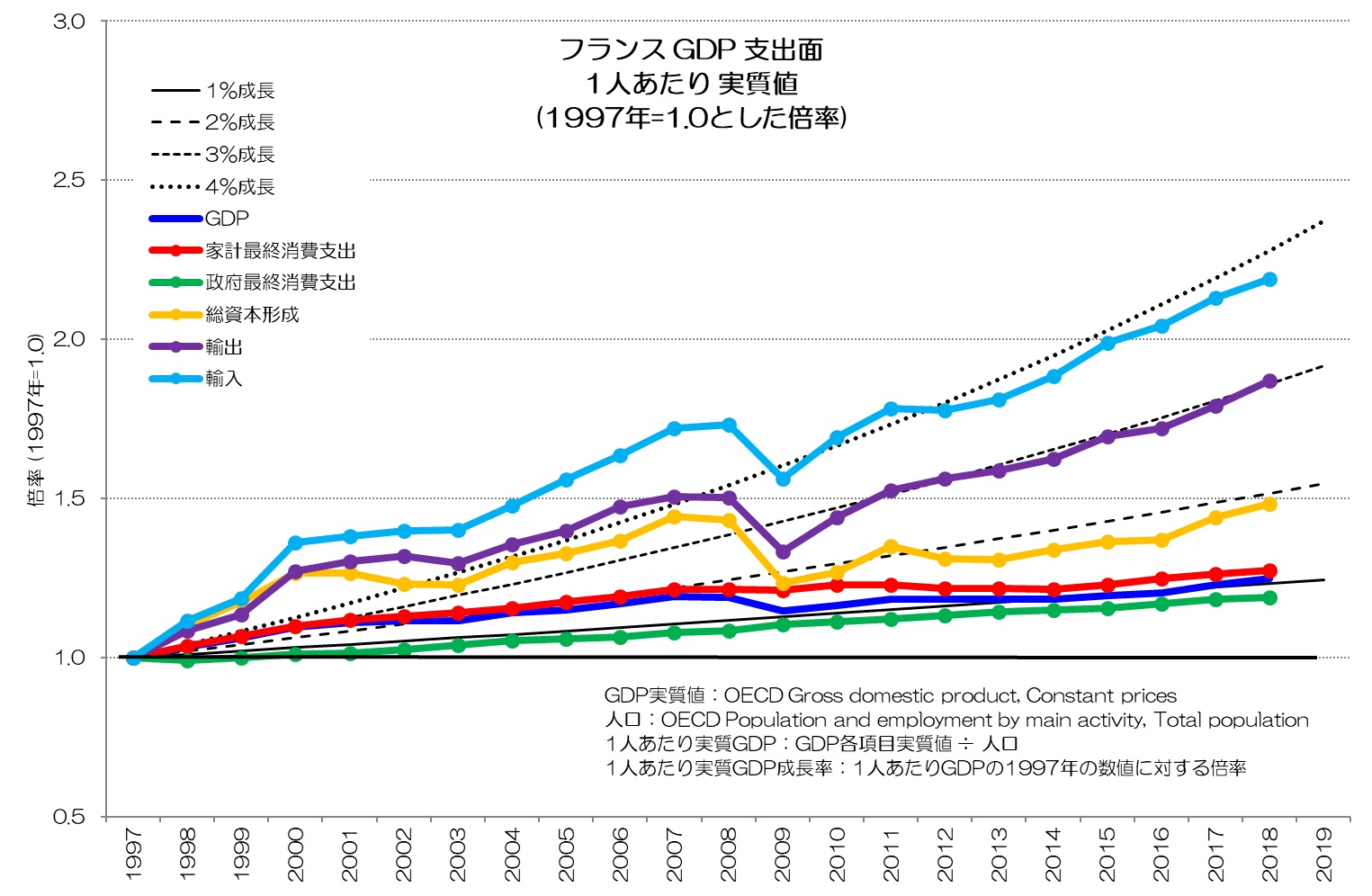

図4 フランス GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図4がフランスのグラフです。

1人あたり実質GDP、家計最終消費支出がほぼ同じくらいで推移しているのが特徴的ですね。

近年ではやはり年率1%程度の成長で、1997年からは1.2倍強となっています。

総資本形成が大きく増加しているのも特徴的です。

公共投資や設備投資を増やして経済成長している姿が読み取れますね。

輸出入も大きく増大しています。

特に輸入の伸びが大きいのが特徴的です。

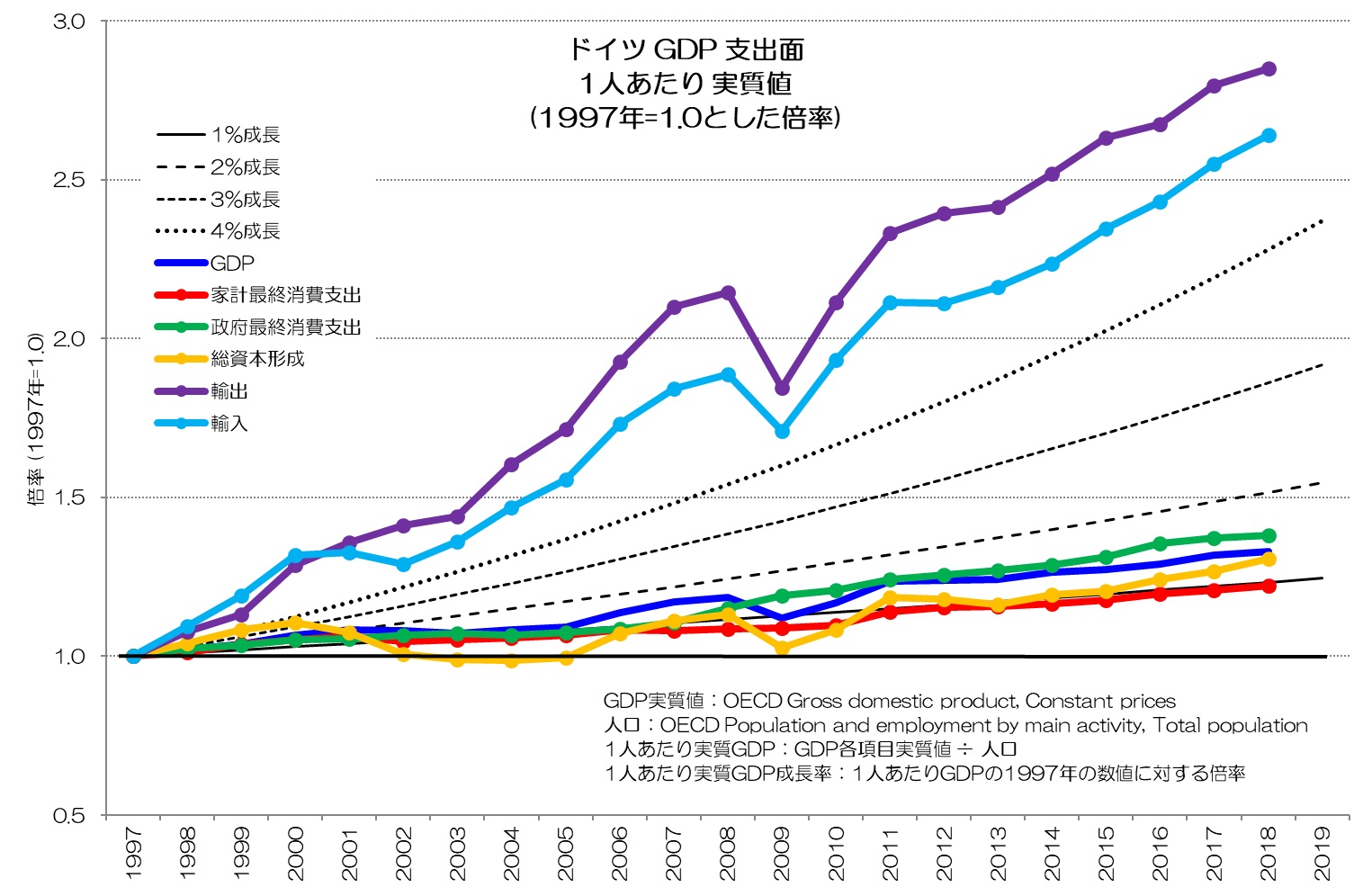

図5 ドイツ GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図5がドイツのグラフです。

突出して輸出入の増加が大きいのが特徴ですね。

貿易、特に輸出が経済を牽引しているのは明らかです。

1人あたり実質GDP、家計最終消費支出、政府最終消費支出は増加が緩やかで年率1%前後の成長です。

GDPよりも家計最終消費支出の成長の方が緩やかであることも特徴的です。

ドイツは緊縮財政で有名ですが、政府消費や総資本形成は実質でも成長しています。

輸出を大きく伸ばしつつ、国内への投資も増やして経済発展している様子がわかりますね。

1997年時点と比較すると、1人あたり実質GDPは1.2倍強となっています。

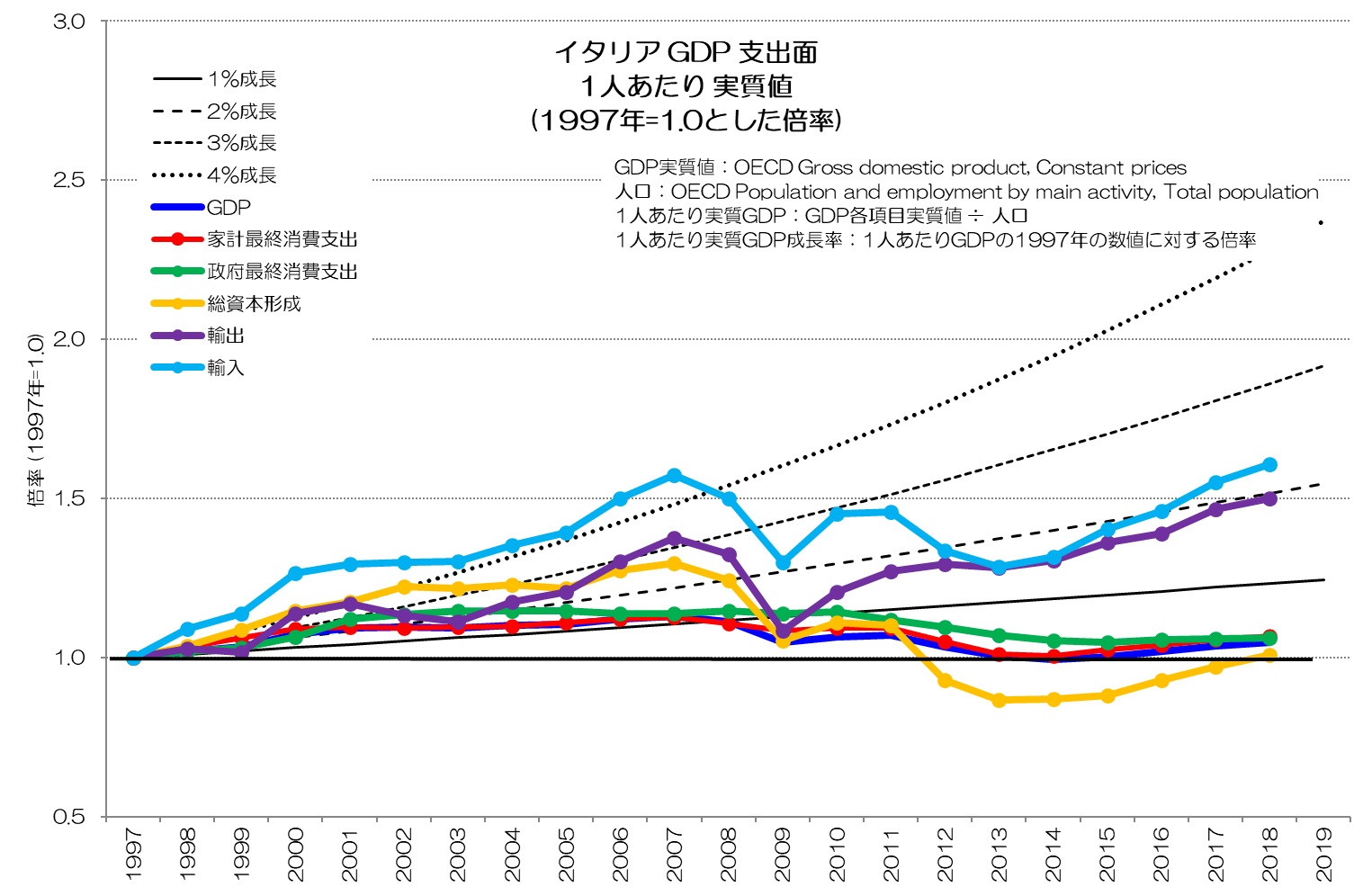

図6 イタリア GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図6がイタリアのグラフです。

明らかにリーマンショックから立ち上がれていない様子が見て取れますね。

2008年までは1人あたり実質GDPも家計最終消費支出も年率1%程度で成長していますが、その後は減少し停滞しています。

2014年以降で持ち直しの傾向がみられます。

総資本形成は2014年以降でやや持ち直しの割合が大きいので、これから消費やGDPも力強く回復していくのかもしれませんね。

変調がみられるイタリアですが、1997年からの変化で見ると、1.0倍強の成長と言えます。

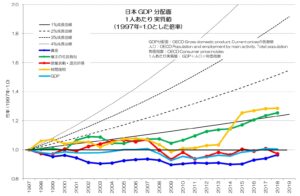

3. 日本は実質でも低成長

そして日本のグラフを見てみましょう。

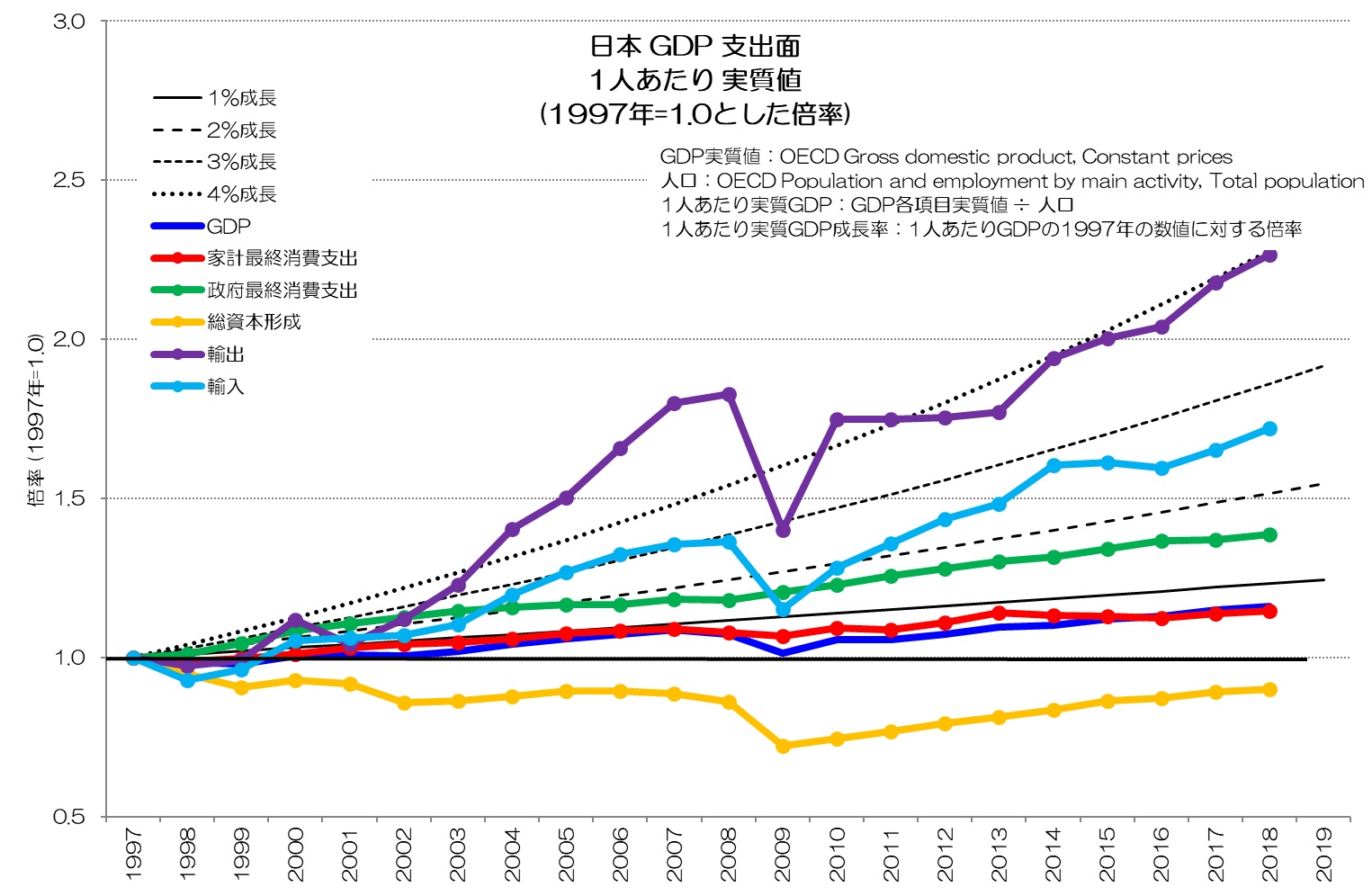

図7 日本 GDP 支出面 1人あたり実質値

(OECD 統計データ より)

図7が日本のグラフです。

1人あたりGDPや家計消費は成長傾向ですが、イタリア以外の他国と比較すると低成長ですね。

1997年からの変化は1.2倍弱です。

総資本形成が1割ほど減って、政府最終消費支出が4割ほど増えています。

政府最終消費支出の多くは、医療費なども含む社会保障費ですね。

総資本形成がここまで減少している国は日本だけのようです。

それらと比べると輸出入の増大は大きいですね。

他国には及びませんが、日本も実質的な支出は増えていると言えそうです。

ただし、政府消費が増えている反面、投資は減っていますね。

4. 実質的な支出は増加

他の主要国(イタリアを除く)は、人口増加や物価上昇というファクターを除いても、年率1~2%という水準で支出が増えていると言えます。

1人1人の実質的な豊かさが、緩やかでも確実に増えているという事ですね。

このことは、これから人口が更に減っていく日本でも、1人1人が豊かになれる可能性を示唆しているのではないでしょうか。

むしろ人口が減っていく分だけ、「1人あたりの経済的豊かさは増加しやすい」かもしれません。

日本は物価が下がっている分だけ、家計の収入が減っていても実質的な消費が増えているようです。

名目値での消費はほぼ変化がありません。

むしろ収入が減っている分だけ、より安いものを求め、企業がそれに応えてより安く大量に供給した結果、実質的な消費も増やせる状況が実現できているのかもしれませんね。

実は光熱費や情報通信費、医療費など生活に必要な支出が増えている反面、外食・宿泊やレジャーなど生活を豊かにする支出は減っているという指摘もあるようです。

皆さんはどのように考えますか?

参考:家計最終消費支出の変化

(2023年12月追記)

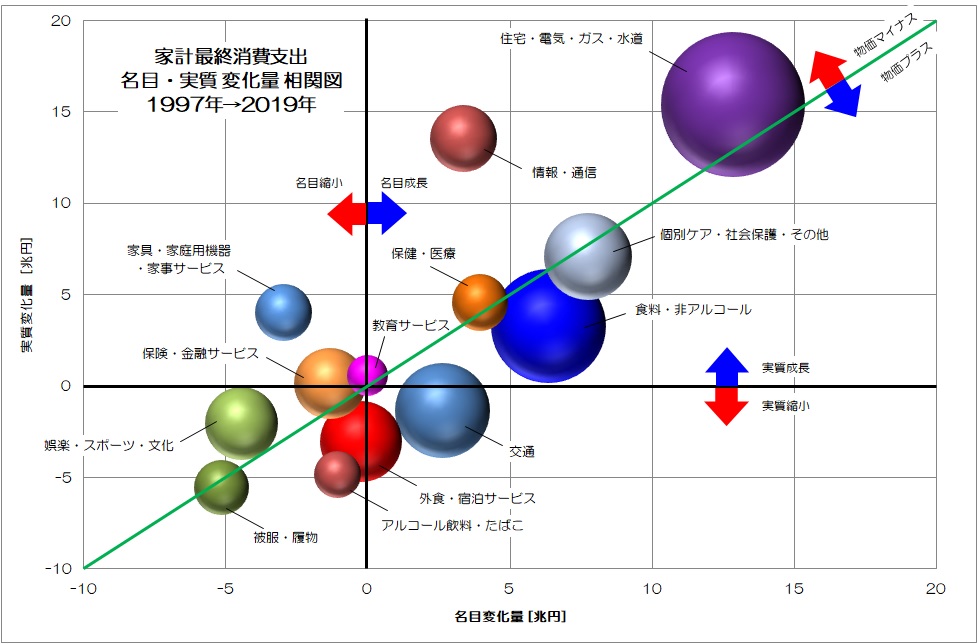

図8 家計最終消費支出 名目・実質 変化量

図8は日本の家計最終消費支出について、名目(横軸)と実質(縦軸)で1997年から2019年の変化量をプロットした散布図です。

バブルの大きさが名目値を表します。

住宅・電気・ガス水道はボリュームが大きく、かつ名目でも実質でも大きく増加しています。

情報・通信は名目でやや増えていますが、実質で大きく増加しています。

その他にも、個別ケア・社会保護、食料・非アルコール、保健・医療など、生活に必須の支出が増えているような印象ですね。

反対に、娯楽・スポーツ・文化、被服・履物、アルコール飲料・たばこ、外食・宿泊サービスなど、どちらかと言えば生活をより豊かにするための支出が減少しています。

教育サービスはほとんど増えていません。

絞れるところは絞り、必要な支出を増やしているといった行動変化があるように見受けられます。

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“096 実質的な支出は増えてる? - 少しずつ増える日本の消費” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。