047 自動車生産のグローバル化 - 生産・販売・輸出の推移

1. 国内生産・販売が減少

前回は、JETROの投資関連コスト比較調査から、ワーカー、エンジニア、中間管理職の月額賃金の変化を取り上げました。

2004年のデータと比較すると、各国が賃金水準を上げる中で、日本はワーカーの賃金は高い水準を保つものの、エンジニア、中間管理職は賃金が下がり、順位も大きく下げていることが分かりました。

今回が具体的な産業として、自動車産業における推移をご紹介したいと思います。

日本の製造業でも、特に自動車産業は極めて重要な産業と言えますね。

実際のところはどうなのか、今回は生産や販売台数で見ていきたいと思います。

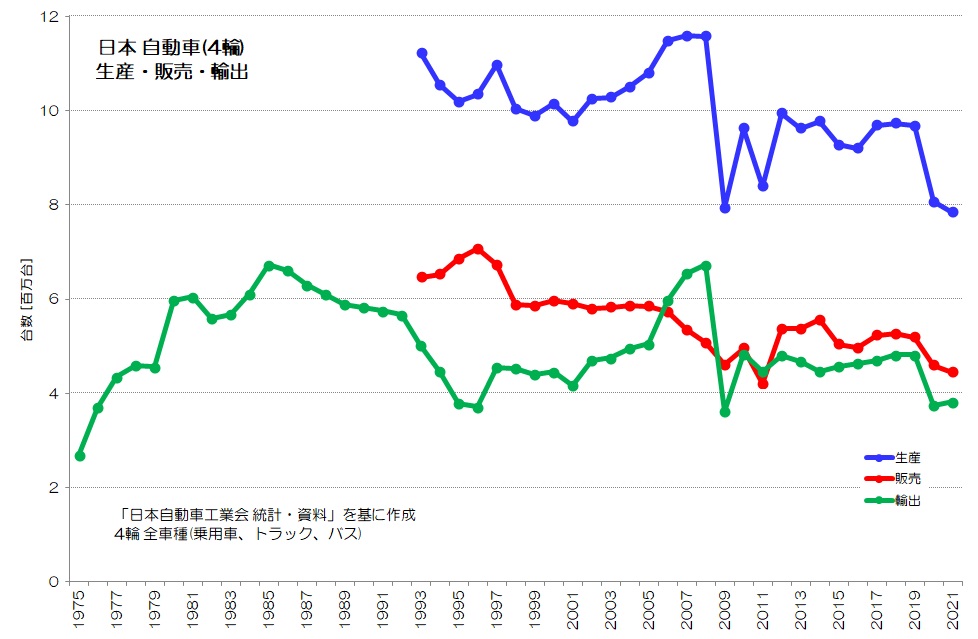

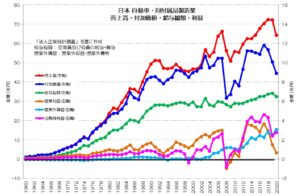

図1 日本 自動車 生産・販売・輸出

(日本自動車工業会 統計・資料より)

図1が日本の自動車の生産・販売・輸出台数をまとめたグラフです。

まず、生産台数(青)は、1993年からのデータしかありませんが、1200万台近くから800万台弱へと減少傾向にあることがわかります。

販売台数も700万台程度から500万台弱へと減少していますね。

日本人が自動車を買わなくなったなどともいわれていますが、国内販売はこれだけ縮小していることになります。

また、輸出についても1980年代後半の700万台程度から、近年では400万台弱へと減少している状況です。

日本の自動車メーカーの、国内での事業が縮小している様子がわかります。

2. 海外生産の大きな増加

自動車メーカーの国内活動が縮小する一方で、海外活動はどうでしょうか?

自動車産業は、生産の海外移転が加速する分野でもありますね。

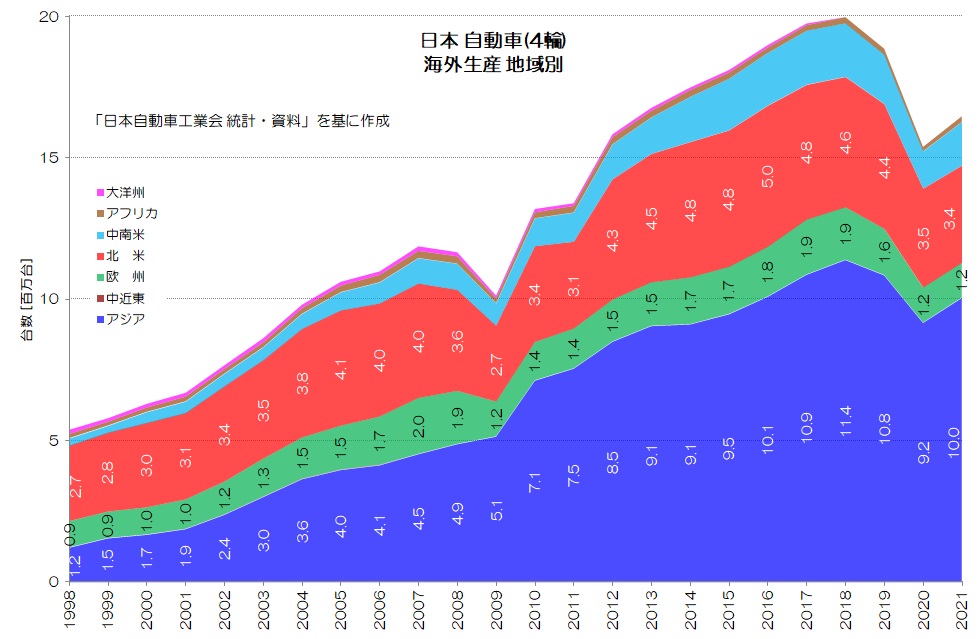

図2 日本 自動車 海外生産 地域別

(日本自動車工業会 統計・資料より)

図2が日本の自動車メーカーの海外生産の推移です。

1998年には500万台ていどだったのが、2018年には2000万台に達しているという急成長ぶりです。

北米や欧州でも増えてはいますが、それほど極端ではありません。

大きく増大しているのがアジア圏での生産です。

1998年には120万台程度だったのが、2018年には1140万台と10倍近くに拡大しています。

当然ですが、海外生産した自動車は、日本へ逆輸入するよりも、進出先国か、そこからさらに外国へと輸出されますね。

もちろん、海外生産に伴う付加価値(GDP)や、進出先国で雇用した人件費はその国に加算されます。

3. 国内生産・海外生産の逆転

このように、自動車産業は国内事業の縮小と、海外生産の拡大が並行して進んでいるようです。

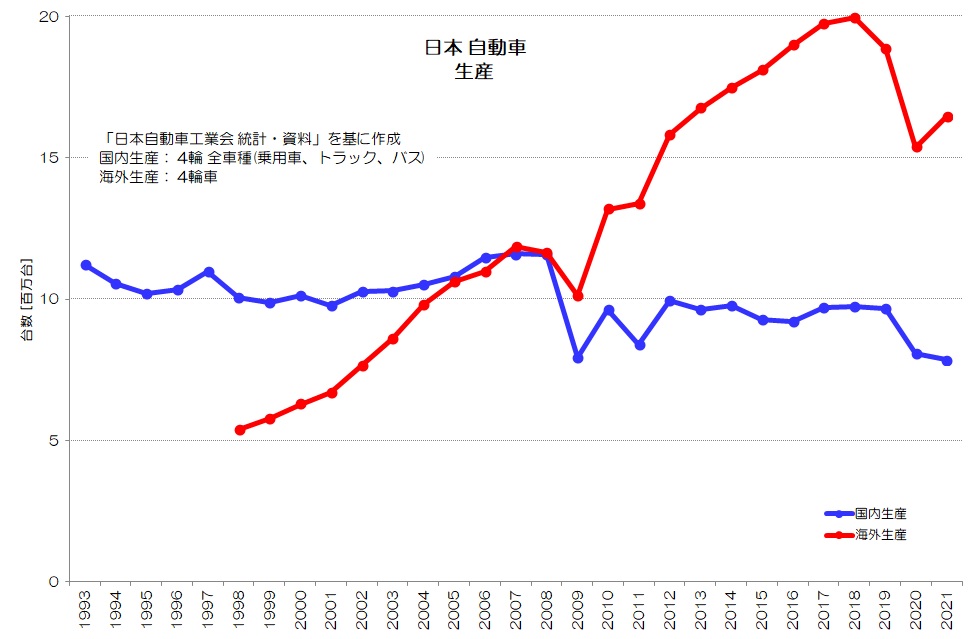

図3 日本 自動車 生産

(日本自動車工業会 統計・資料より)

図3が、国内生産と海外生産の推移をまとめたものです。

2008年のリーマンショックあたりで逆転し、2011年の東日本大震災を機に海外生産が一気に増加しています。

2019年のコロナ禍の影響も大きく受けている事がわかりますね。

2018年の状況では、国内生産が1000万台弱、海外生産が2000万台弱ですので、約2倍にも差が開いたことになります。

4. 自動車産業に見るグローバル化

今回は自動車の生産について国内生産と海外生産の推移を見てみました。

国内の販売が縮小し、それに伴って国内生産も減っているように見受けられます。

一方で海外生産は大きく増加し、すでに国内生産の2倍に達しているというのは驚きですね。

当然ですが、海外生産による付加価値の創出は日本のGDPにはなりません。

海外子会社(つまり外国企業)での生産となりますので、海外のGDPとなり、海外の労働者が働きます。

日本の自動車メーカーの利益は、配当金などの営業外収益として嵩増しされますが、従業員への還元というよりも、株主への配当金や海外への再投資に回るというのが実態ではないでしょうか。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“047 自動車生産のグローバル化 - 生産・販売・輸出の推移” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。