083 先進国から滑り落ちる日本? - 長期停滞の行きつく先とは

1. 失われた豊かさは1人220万円!?

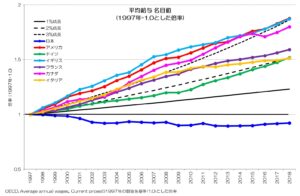

前回は日本とG7各国との、GDP、家計最終消費、平均給与の成長率を比較する事で、日本ばかりが停滞している状況をご紹介しました。

他の先進国は、最低でも年率2%以上の成長がありますが、日本だけいずれもゼロ成長です。

転換点となったのは1997年ですね。

かなり極端に考えてこの年を起点に年率2%の成長をしていたとすれば、日本がこの20年程で失ったものはGDP 250兆円、家計最終消費 120兆円、労働者の平均給与 250万円程度と考える事もできそうです。

他の主要国同様の成長率で成長していれば、本当はこれくらいは豊かになっていなければならないはずです。

もちろん、1997年はバブル期の高成長もあり、他国に対して極めて高い水準となった年です。

そこを起点にした成長率だと停滞しているのはやむを得ない部分もありますが、それでも日本だけ長期間停滞してきた事も事実ですね。

今回は引き続き、他の経済指標についても取り上げていきたいと思います。

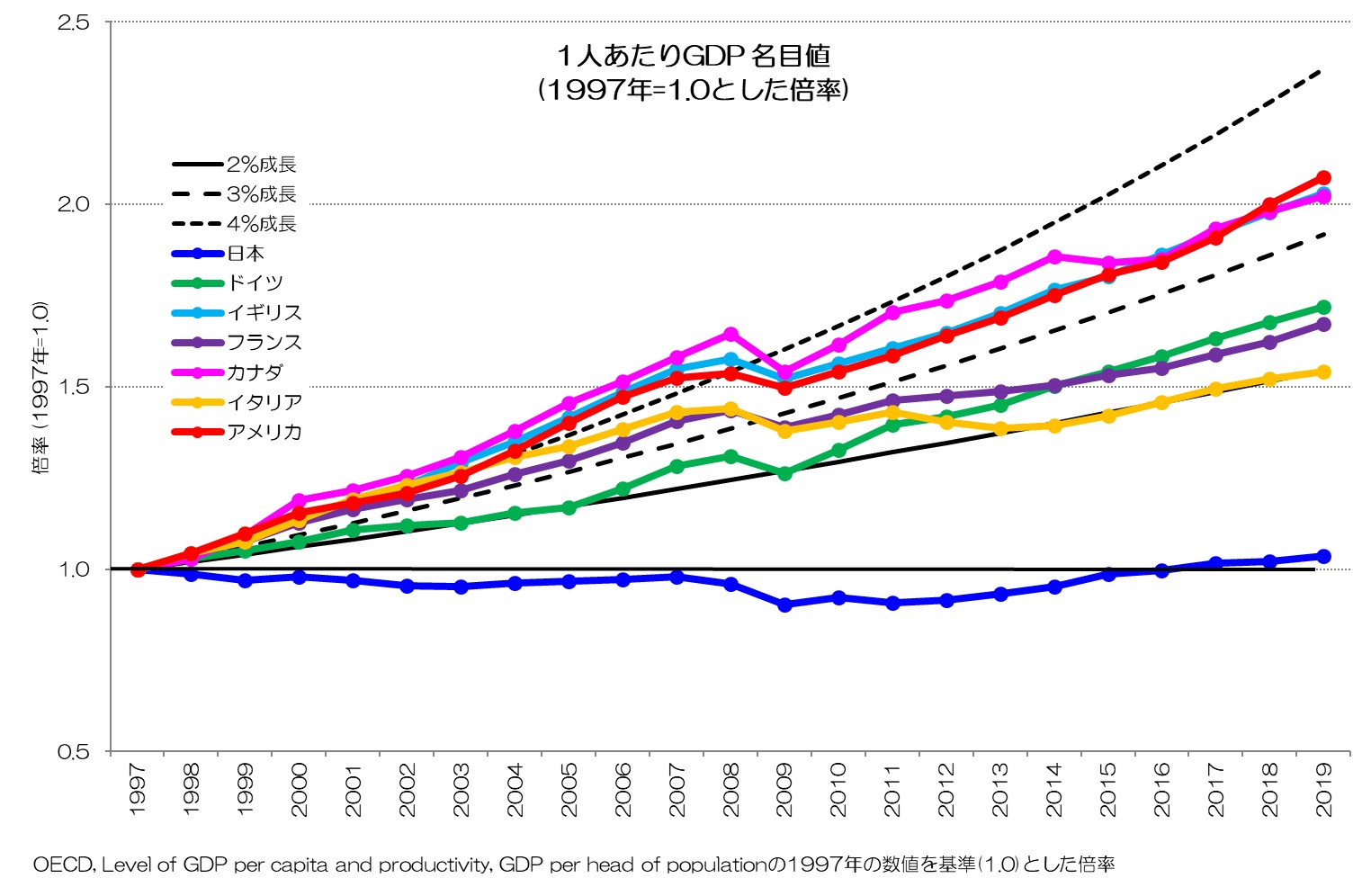

図1 1人あたりGDP G7

(OECD統計データより)

図1がG7各国の1人あたりGDPです。

1997年時点の数値を基準(1.0)とした場合の、各国の名目値の倍率として表現しています。

日本が青、アメリカが赤、ドイツが緑、イギリスが水色、フランスが紫、カナダがピンク、イタリアがオレンジです。

この指標はGDPを人口で割ったものですので、人口1人あたりの付加価値(つまり年間の平均的な生産性)を表します。

直近の2019年では、アメリカ、イギリス、カナダが約2で年率3%以上の成長をしていることが分かります。

続いてドイツ、フランスが1.7くらいイタリアが1.5くらいで、年率2%以上の成長がありますね。

日本だけやはりゼロ成長です。

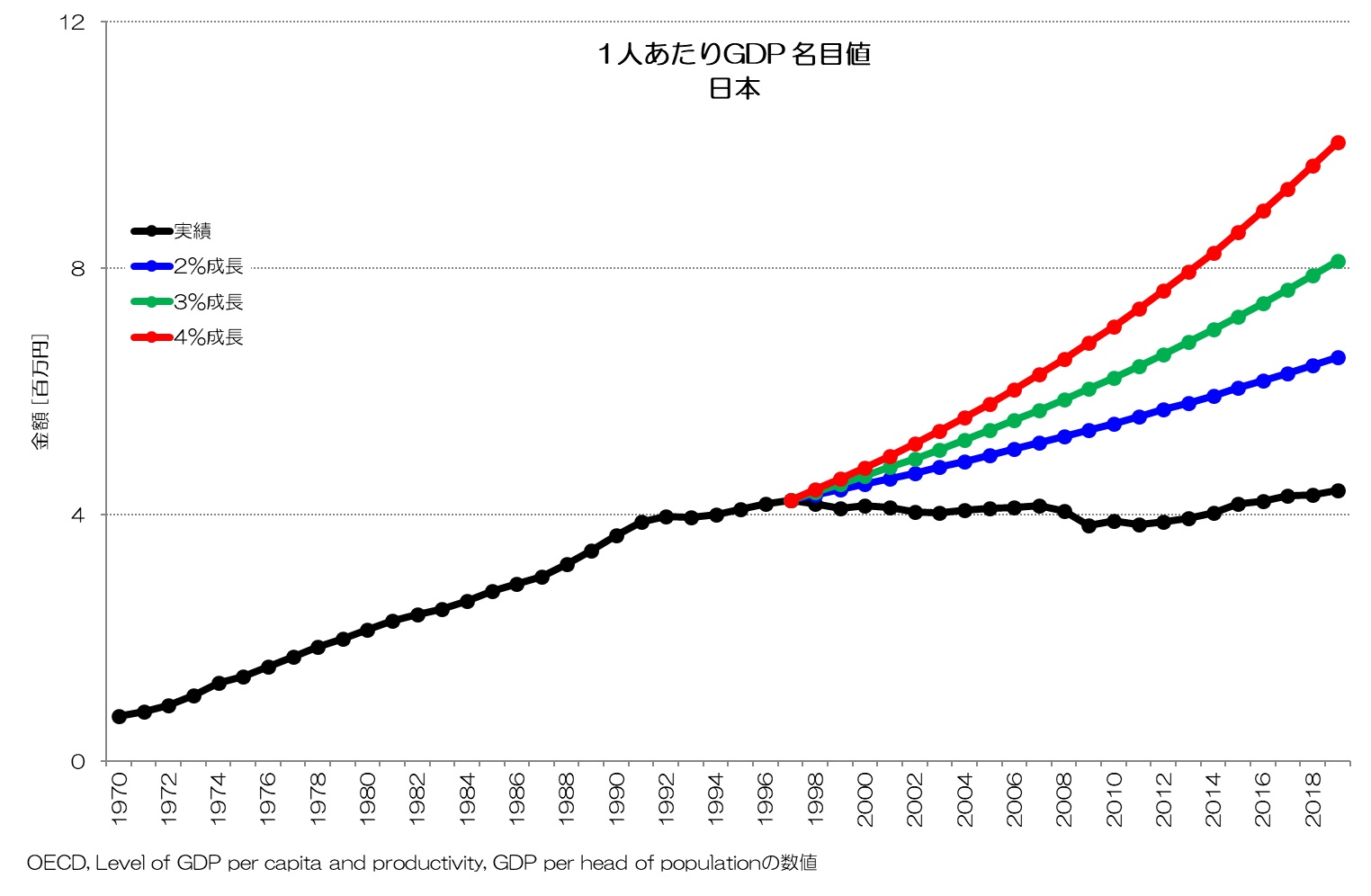

図2 1人あたりGDP 日本

(OECD統計データより)

図2が日本の1人あたりGDPの推移です。

1997年を起点に、2%の成長(青)、3%の成長(緑)、4%の成長(赤)の曲線を追加しています。

あったかもしれない推移という事ですね。

1人あたりGDPは、1990年から成長が鈍化し、1997年にピークとなりそのまま停滞している状況ですね。

直近の2019年で439万円です。

アメリカは6,5127ドル(約720万:110円/ドルで換算)、ドイツは41,342ユーロ(約525万円)です。

日本がもしイタリアと同じくらいの2%の経済成長をしていたら655万円、3%成長なら812万円、4%成長なら1,005万円に達していた可能性があります。

先進国として他の国と同じくらいの水準で成長していたらドイツはおろか、アメリカとも比肩するくらいの水準まで成長していても不思議ではなかったわけですね。

2. 労働者の生産性が停滞

他の指標についても見てみましょう。

1人あたりGDPは、日本で産出・分配された付加価値であるGDPを単に人口一人あたりで割った数値です。

一方で、仕事で生み出した価値とも言える労働生産性(Labor productivity)についてはどうでしょうか。

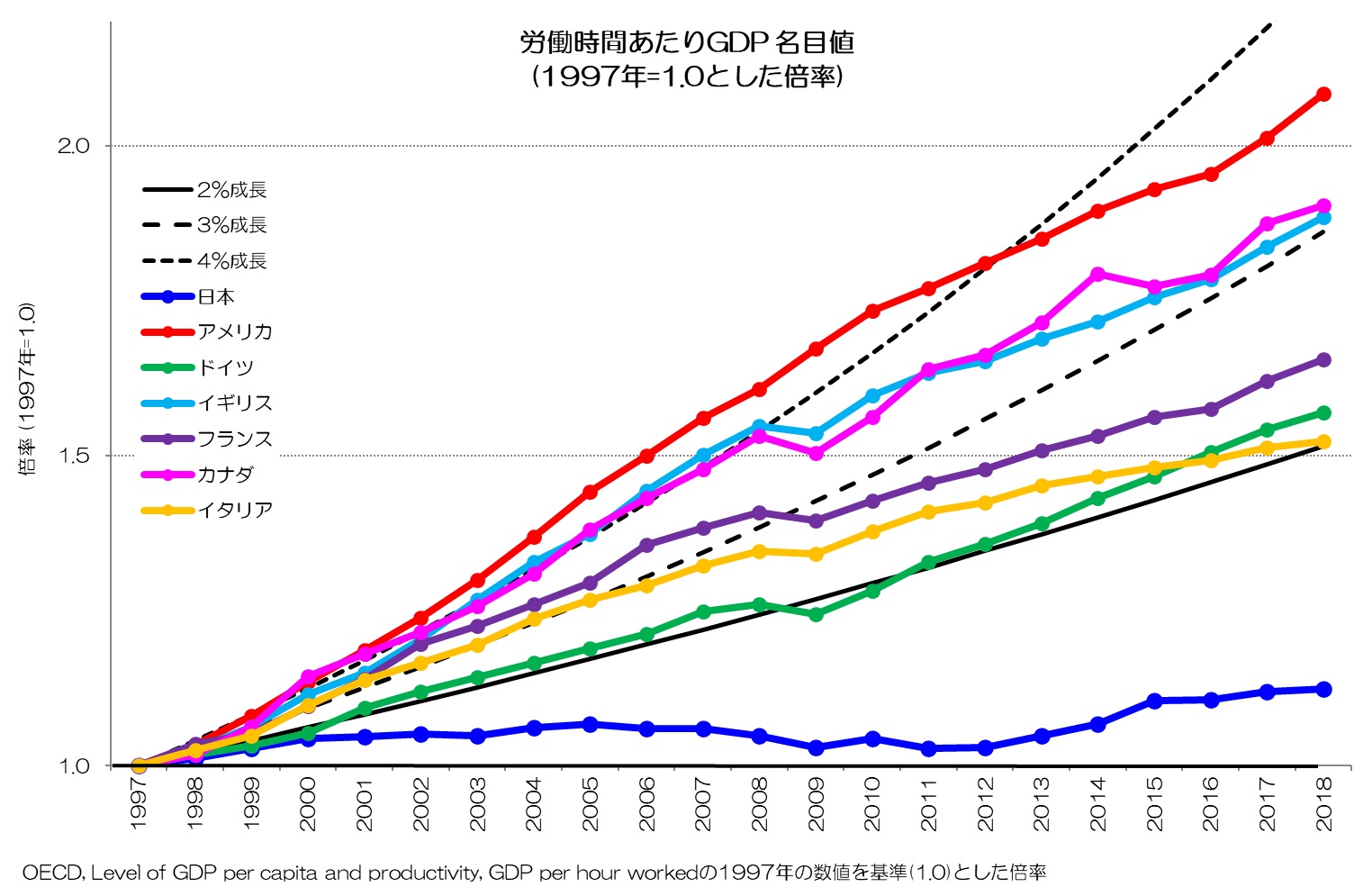

図3 労働生産性

(OECD 統計データ より)

図3が、1時間あたりの労働者の生み出す付加価値、つまり労働生産性の成長率を示します。

主要先進国の中ではアメリカ、イギリス、カナダが比較的高い成長で1.9~2.1倍の年平均3%以上の成長です。

フランスで1.6倍、ドイツ、イタリアで1.5倍くらいです。

相対的に低成長とも言えるこれらの国でも5割以上労働生産性は上昇していて、年率2%以上の成長率になっています。

日本は、GDPよりはプラス成長ですが、やはりほとんど成長がありません。

かろうじて1割アップといった水準ですね。

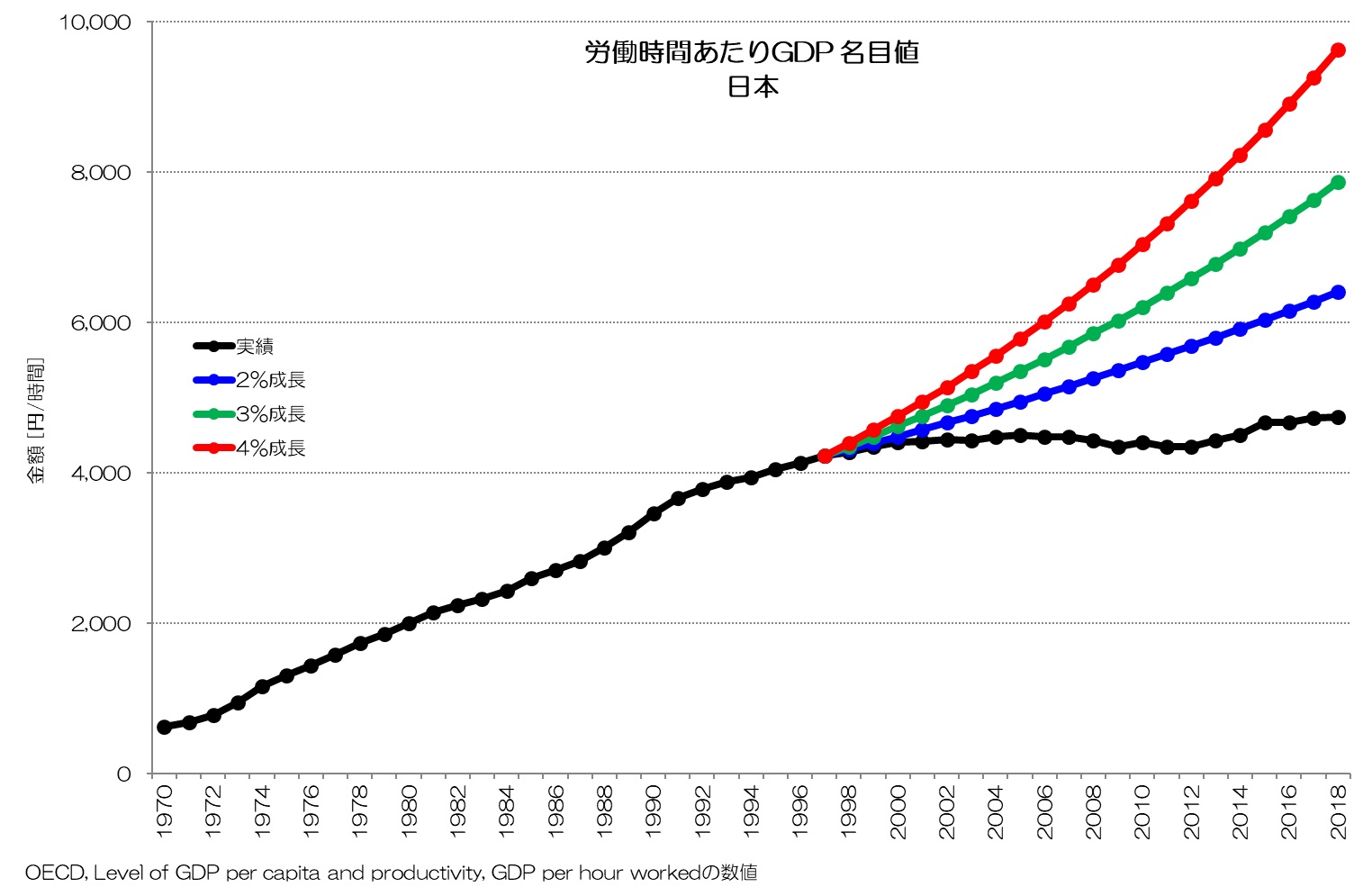

図4 労働生産性 日本

(OECD統計データより)

図4が日本の労働生産性(労働時間あたりGDP)の推移です。

1990年から傾きが鈍化し、その後は停滞気味です。

直近の2018年では4,745円/時間です。

日本の労働者は、平均で1時間あたり4,745円稼いでいます。

今後取り上げる企業の統計とも関わりますので、結構大事な数字だと思います。

4,745円はかなり高い水準だと思いませんか?

私たち労働者は1時間に平均4,745円の仕事をしているのです。

しかもこの労働生産性は、直接部門も間接部門も関係なく、労働者の平均値です。

しかし、アメリカは74.6ドル/時間(8,200円/時間)、ドイツは54.8ユーロ/時間 (6,950円/時間)の水準です。

日本と他の国ではこれだけの差があるわけですね。

ドイツやイタリア並みの最低限の2%成長をしていたら今頃は6,400円/時間くらいになっていたし、3%成長であれば8,000円/時間近くの水準になっていてもおかしくなったわけですね。

年平均3%成長でも、現在(2019年時点)のアメリカよりも低い水準です。

3. 唯一物価停滞が続く国

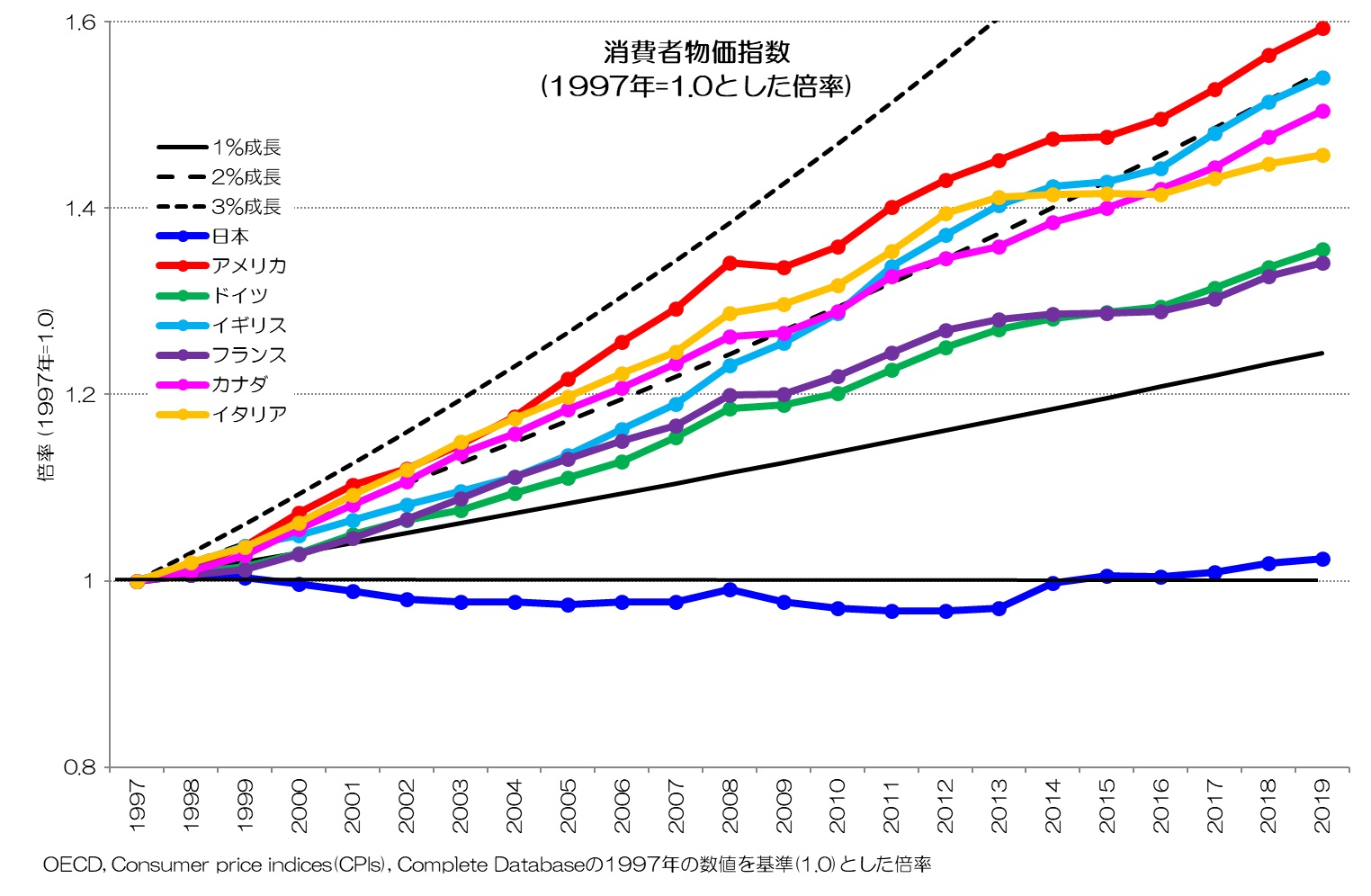

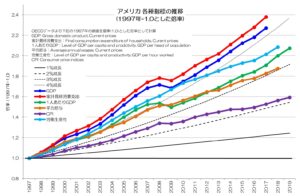

図5 消費者物価指数 G7

(OECD統計データより)

今回に消費者物価指数の推移も見てみましょう。

モノの値段を総合した指標の推移ですね。

プラスならインフレ、マイナスならデフレを示す指標となります。

1997年を1.0として、アメリカは1.6倍、イギリス、カナダが1.5倍、イタリアが1.4、フランス、ドイツが1.3倍といった具合です。

20年程の間に、アメリカでは物価が6割も上がっているわけですね。

物価水準の成長率としては年率2%以上です。

低い水準のフランスやドイツで3割上昇していて、年率1%を大きく超えています。

日本はマイナスに落ち込んだ後、近年でやや上向いています。

デフレかどうかで言うと近年は微妙かもしれませんが、他の国と比べると差は歴然としていますね。

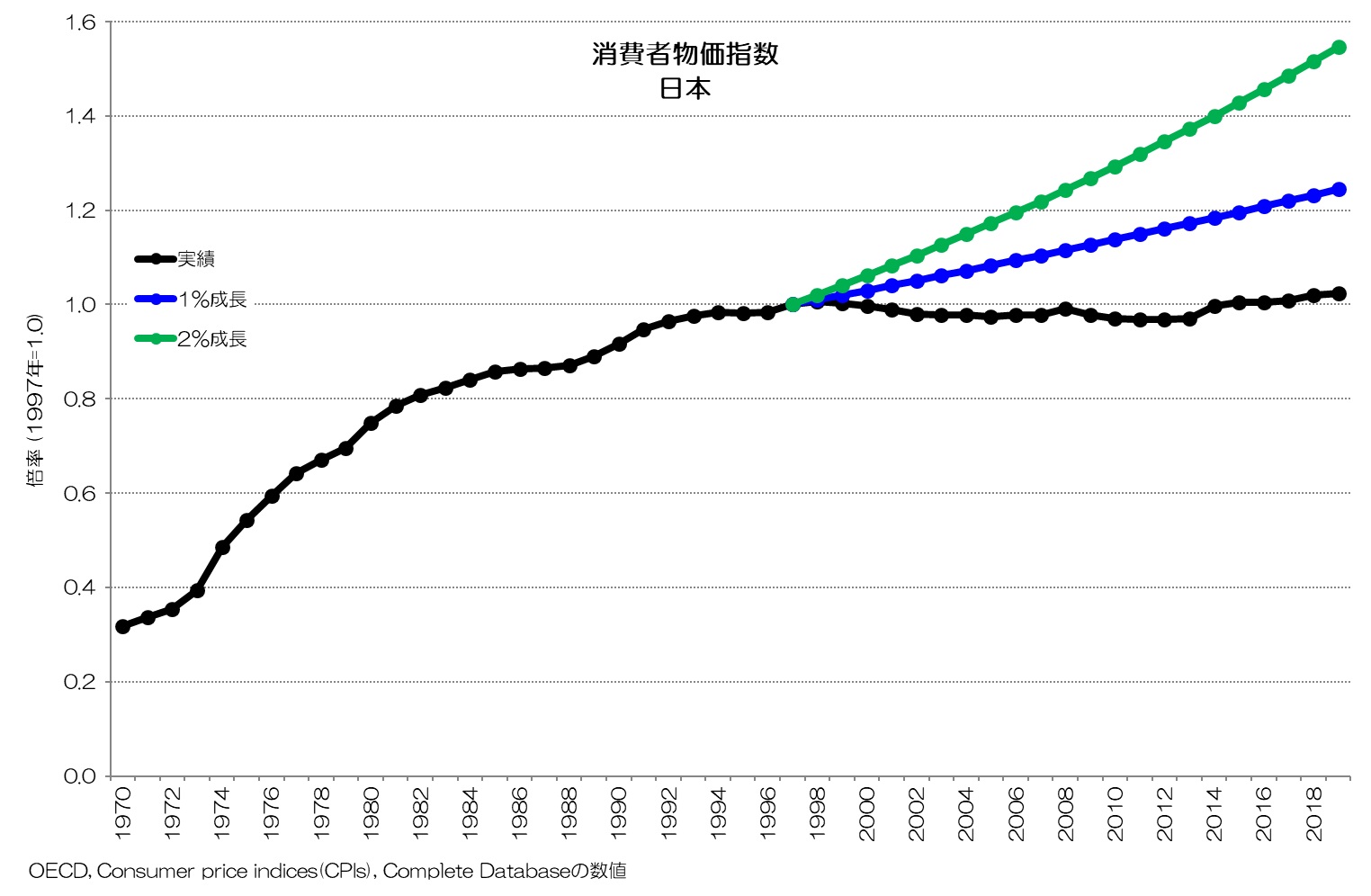

図6 消費者物価指数 日本

(OECD統計データより)

図6が日本の消費者物価指数の推移です。

1997年を1.0にしています。

やはり1997年をピークに停滞しています。

1%成長であれば1.24倍、2%成長であれば1.55倍となります。

日本はデフレかどうか、という議論がありますが、図5、図6を見ていかがでしょうか。

図5で2014年以降緩やかに上昇している部分がありますが、全体の傾向から見るとまだ小さな変化のようです。

4. 成長する世界から見れば停滞=衰退!?

2回にわたって日本とG7各国の経済指標を比較してきました。

日本以外の先進国は低成長と言えども、年率2%以上の成長率で今も成長を続けています。

当然他のOECDの各国は更に高い水準で成長し続けていますし、新興国ではなおさらですね。

一部の例外を除き、先進国で経済成長が止まっているのは日本くらいです。

(例外: 例えばギリシャは2008年をピークに様々な経済指標が減少しています)

どの経済指標をみても、日本は1990年のバブル崩壊を機に成長が鈍化し、1997年にピークとなり、それ以降は減少・停滞するという推移となっています。

2010年代からやや上昇傾向が確認できますが、停滞によって差が付いた分を取り返せるだけの勢いは感じられません。

1997年は日本経済にとってまさに転換点と言えますね。

1997年は消費税が3%→5%に上がった年ですし、同時に金融危機(アジア通貨危機)も起こりました。

後々明らかとなりますが、1998年から企業が赤字主体から黒字主体へ転換し、政府の負債が急激に増える起点となった年でもあります。

日本経済はこの年を機に完全に変質してしまったといっても良いのではないでしょうか。

この20年程で、日本では名目の経済成長が失われたと言えそうです。

GDPで250兆円、家計消費で120兆円、平均所得で250万円、1人あたりGDPで220万円、労働生産性で1時間当たり1,600円、物価で2割くらいは成長していてもおかしくなかったわけですね。

確かに日本はバブル期で急激に各種の経済指標が向上し、先進国でもトップレベルに達しました。

その後、停滞が長く続くことで、現在では多くの指標で先進国下位にまで立ち位置を変化させています。

もちろん為替レート、物価、人口構成の変化や、実質成長率なども含めて議論されるべき内容ではありますが、まずは名目の経済活動が様々な面で停滞しているという事は踏まえておいて良いと思います。

皆さんはどのように考えますか?

参考:最新データ

(2023年12月追記)

日本経済が停滞する事で、国際的な日本の立ち位置が低下している事になります。

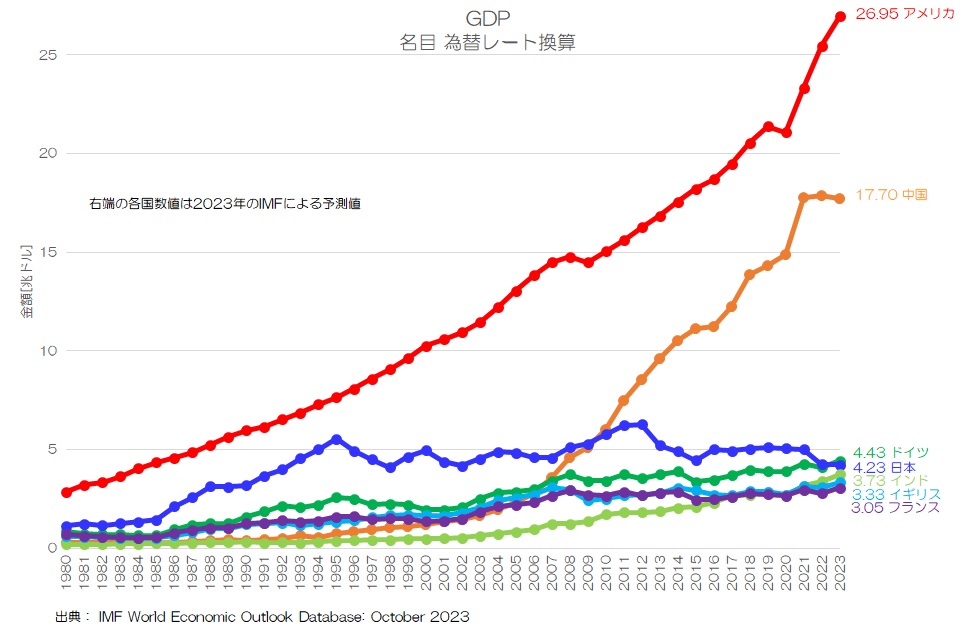

図7 GDP 名目 為替レート換算

(IMF World Economic Outlook Databaseより)

図7はIMFで2023年10月に公開された各国のGDPのデータです。

2023年は予測値となります。

日本は4.23兆ドルとなり、4.43兆ドルのドイツを初めて下回ると予測され大きな話題となりました。

ドイツの人口は日本の約3分の2で、少子高齢化も日本ほどではないにしろ進んでいる国です。

また、インドとの差もかなり縮まっている状況となります。

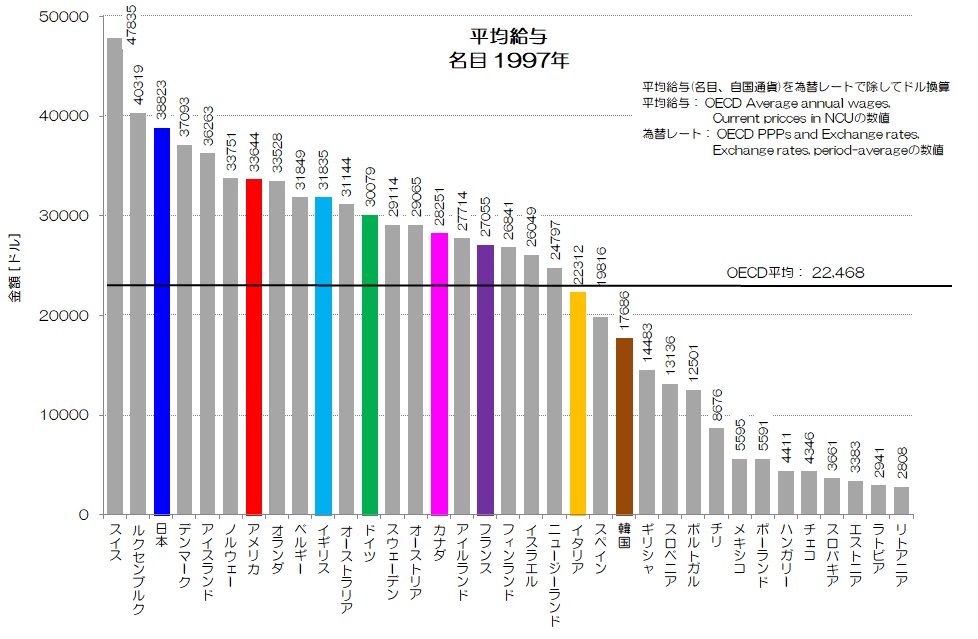

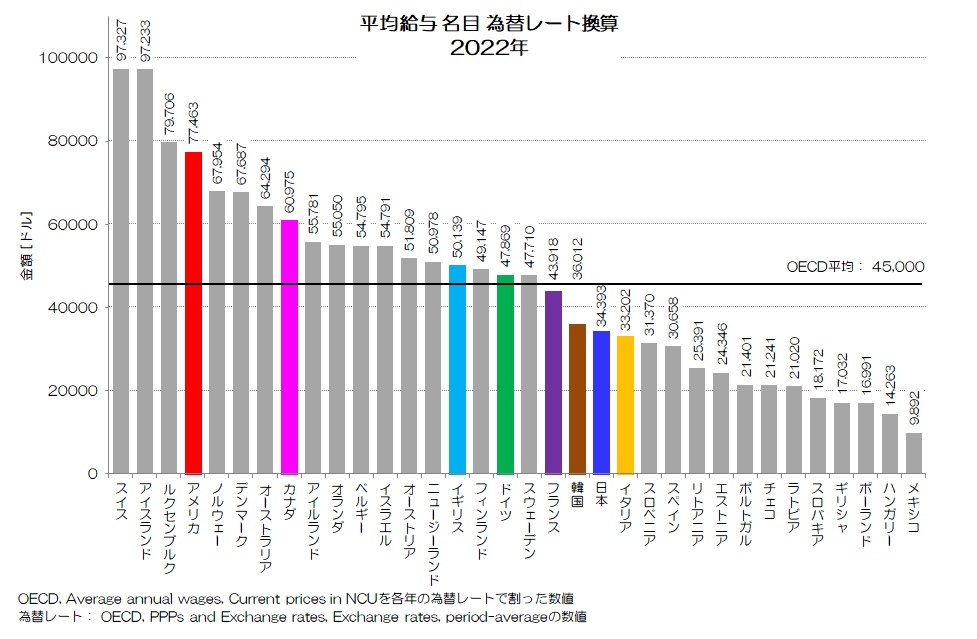

図8 平均給与 名目 為替レート換算 1997年、2022年

(OECD統計データより)

図8が平均給与の為替レート換算値による1997年(左)と2022年(右)の比較です。

日本(青)は、1997年の時点ではかなり高い水準に達していて、先進国の中でも3番目の位置だったようです。

2022年では日本は34,393ドルで、先進国の中で既に下位にまで立ち位置が変化しています。

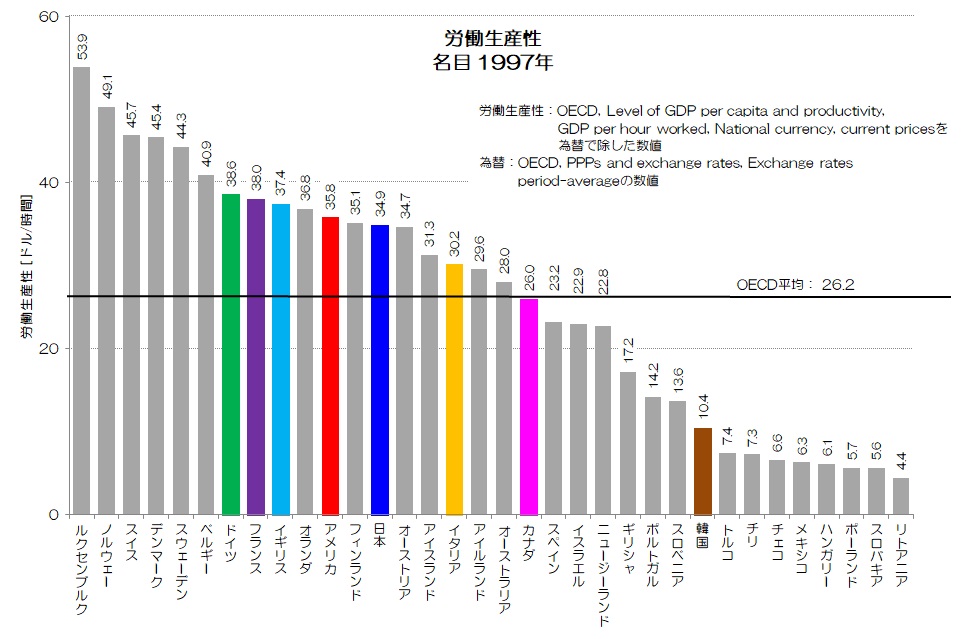

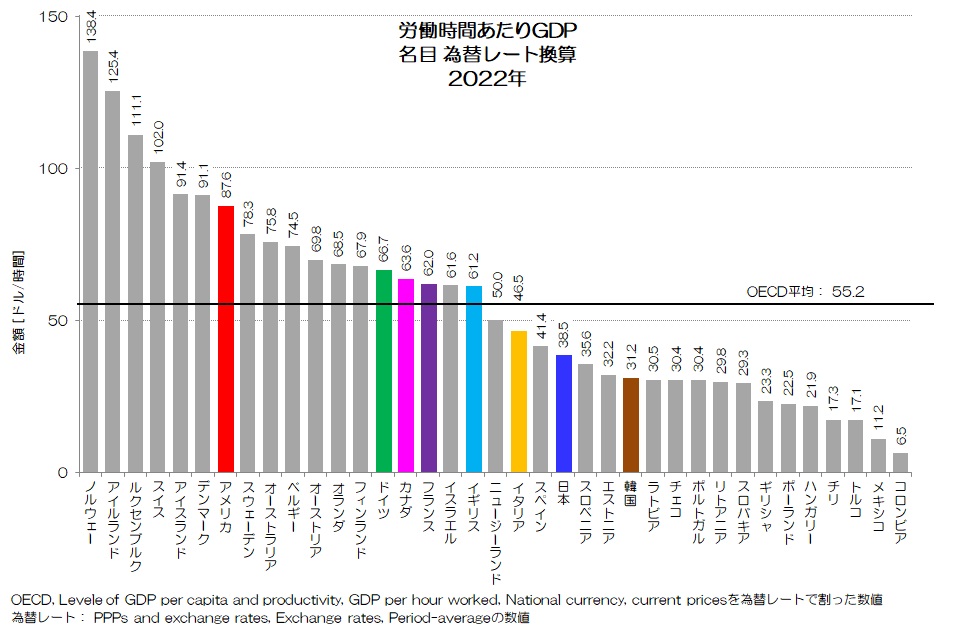

図9 労働時間あたりGDP 名目 為替レート換算 1997年、2022年

(OECD統計データより)

図9が労働時間あたりGDP(労働生産性)の為替レートによるドル換算値の比較です。

左が1997年、右が2022年です。

1997年の時点では日本(青)は比較的高い水準でしたが、1人あたりGDPや平均給与程ではなかったようです。

2022年では日本はかなり低い水準となっていて、OECDの平均値を2割以上下回ります。

日本の経済が停滞している間に、他国では成長が続き、日本を抜き去っている状況となります。

リーマンショックで急激に落ち込んだ影響もあると思いますが、日本経済の各種指標は2010年以降緩やかに上昇傾向であるようにも見えます。

バブル・バブル崩壊の影響が長引いていたとするならば、このあたりからその影響から脱し始めているのかもしれませんね。

今後の推移を注意深く見ていきたいと思います。

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“083 先進国から滑り落ちる日本? - 長期停滞の行きつく先とは” に対して3件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。