075 値付け感に見る経営者の責任 - 安さばかりが価値なのか?

1. 「仕事の値段」が安い!!!

前回は、低所得化する一方で増え続ける家計の金融資産の謎を突き止めるべく、家計調査や国民生活基礎調査から、世帯の高齢化、勤労世帯の困窮について取り上げました。

今回は、典型的な事例に遭遇したので、日本企業の経営者(特に受注者側)の値付け感についてお伝えしたいと思います。

当社は、受託製造業と言って、お客様(主に国内メーカー)が作成した図面を基に、部品の加工や製造を受託します。

いわゆる町工場とも言われる存在です。

先日、加工業仲間の経営者さんから、客先から急ぎの検討依頼が来ていて、当社で対応できないか検討してほしいとお引き合いをいただきました。

このように、受託側の製造業同士で、お互いに得意な仕事を融通しあう事はよくあります。

今回は「翌日までに対応可能かどうか結論が欲しいボリュームのある案件」だそうです。

久しぶりに「よしっ、やるか!」と気合の入る話だと思いました。

早速送られてきた図面を見ると、それなりの大きさで、部品点数もあり、溶接や塗装も含めて色々な工程も複合しそうです。

数量も多く「久しぶりに大きな案件が来た!」と思いました。

このような時に、うまく話を取りまとめるのが、当社の得意なところでもあります。

ただ、今までさんざん痛い目にも合ってきましたので、慎重さも必要です。

「現在既に請け負っている企業があり、生産が間に合わないため手伝ってほしい」という話のようです。

このような時に、当社では、実績の受注金額を聞くようにしています。

あまりにも当社の考える通常の単価(4,500円/時間)と乖離しているパターンが多いためです。

以前ではそのような事(実績価格を聞く事)は受け入れがたいと考えるお客様が多かったのですが、受託側が激減している現在では好意的に受け取られるようになってきました。

しっかりと、お客様の単価イメージを受け止めて、前向きに「どうするか」を考えるために、まずは希望単価や実績単価を聞きます。

自分のイメージの2分の1くらいのコスト感であれば、何とかなるケースも多いのですが、、、

今回はなんと、、5分の1くらいのコスト感でした。

思わず、「ゼロの数合っていますか?」と聞いてしまうくらいの乖離があったのです。

この経営者さんは、誠実に発注元にもスピード感をもって確認してくれたようで、間違いのない実績の数字との事でした。

発注元のご担当者も、この値段が安いという認識はなさそうでした。

今回の案件は「何故か」あまりにも、安い仕事だったようです。

今、このような出来事は、私たち製造業にあふれかえっています。

当社では、実は新規の仕事のお話が増えています。

ただし、そのうち約8割は従来の業者からの転注(主に倒産・廃業による)の話で、そのうち9割以上がコスト感に大きな乖離があります。

しっかりとした数字としては出していませんが、このような場合当社のコスト感の2~3分の1くらいが標準的です。

今回のように5分の1や10分の1なんてことも珍しくありません。

(ちなみに当社のコスト感は、あるお客様の層からすると、相当「安い」そうです。)

2. 私たち経営者は誰と戦っているのか?

何故、私たちの仕事は、こんなにも安くなりすぎてしまったのでしょうか。

発注元が値段を下げて買い叩いているという事でしょうか?

確かにそういった、発注者が強い立場を利用して、下請業者に無理を強いているケースも少なくはないと思います。

(従来は、こういったケースの方が主流だったのかもしれません。)

ただ、それ以前に、受託側が勝手に値段を下げ合っている、というケースがあまりにも多いと思います。

「このお客さんの、こういう仕事なら、いくらじゃないと取れない」という思い込みで、勝手に仕事の値段を下げて、安い仕事を受託側が必死に取り合っているような仕事が多く見受けられます。

恐らく今回の件も、発注元の担当者さんはそもそも値付けがおかしい事に気づいてすらいないのでしょう。

元々受託していた企業が、そもそも安すぎたという事ですね。

なので、同じコスト感で、他の業者に依頼しようとしても、中々相手にしてもらえない、という事です。

困るのは、結局お客様ですね。

あり得ないコスト感で、お客様を勘違いさせてしまっている状況にも見えます。

私はこのような受託側の経営者の、あまりにも安くなってしまた値付け感に、危機感を覚えます。

そして、日本経済の停滞の一因ではないかとも思うのです。

もちろん、日本経済が停滞しているから、安くても仕事を確保しようとしているという受け止め方もできます。

短期的には、お客様からすると、他と比べて安い仕入れとなりますので、利益も出ると思います。

受託側も、利益は低い(あるいは赤字)かもしれませんが、客先との関係も良くなり、将来に繋がると考えてきたのかもしれません。

しかし、長期的に見れば、適正な金額を知らせないまま、お客様の将来の発展性を阻害してしまう、罪深い行為であると思います。

当然、受託側ではこのような安い仕事のしわ寄せは、従業員に回ってきますね。

このような会社が、投資をして、生産性を上げて、その安い仕事で採算の取れる合理的な事業となれば、構わないと思いますが、大体が単に安い労働力で賄おうとしています。

無理をして、安い仕事に縋っているだけで、労働者がそのとばっちりを受けているわけですね。

私たち仕事を受託する企業には、顧客に対して適正(と思われる)金額を提示する責任があるのではないでしょうか。

もちろん、まず第一にできる限り仕事の質や、効率を上げていく努力をした上での事です。

その上で、適正な対価をお客様に認めてもらわなければいけませんね。

合理化を図りながらも、人の仕事の価値を高めるという、当たり前だけどとても難しい取り組みという事になります。

そして、重要なのは、質的・量的な生産性を上げて付加価値を稼ぎ、それを継続的に従業員にも分配していく事だと思います。

いつの間にか、私たち企業経営者は「どれだけ安くすれば仕事を取れるか」という事しか頭に無くなってしまったように思います。

残念ながら、自分たち(企業)が生き延びるために労働者を安く売っている、という側面が大いにあると思うのです。

特に製造業では、海外生産と自働化が進んでいますから、単純に安さだけを見れば、いくらでも自分たちより安く仕事をする業者は存在するわけですね。

特にグローバル経済は底辺への競争と言わるくらいですから、世界最安値を目指せば新興国を相手にしたエンドレスな戦いしかありません。

いわゆる大量生産品などのグローバルビジネスはこういった量と安さを求める競争の世界ですから、規模の経済を求めてグローバルに競争している企業(メーカーも受託企業も)はそれで良いのだと思います。

しかし、私たち国内事業者(特に中小企業)のビジネスは、本来国内ビジネスがメインではないのでしょうか。

基本的には同じ日本人が働き、同じ日本人にその仕事の成果をモノやサービスとして買ってもらうわけですね。

日本は人口が減っているし、市場も収縮していく国内ビジネスに先はない、と考える方が多いのもわかります。

しかし、そのようにして見限ってしまったがゆえに、国内の企業や労働者の貧困化が加速してしまった、ともいえるのではないでしょうか。

このように自己実現的に国内が窮乏していく一端が、受託企業の消極的な姿勢や値付け感にもあったのかもしれません。

本来あるべき国内ビジネスの価値観に、グローバルビジネスの値付け感や過度な競争意識が浸透してしまっているようにも見えます。

3. 仕事の適正な対価とは!?

私たち、企業経営者は、そこまで仕事の値段を下げて、一体何と戦っているのでしょうか。

今までさんざん経済統計を扱ってきましたが、この値付け感は残念ながら統計化されていません。

ただ、適正と思われる平均的な対価は計算することができます。

日本では現在のところ、それが労働者1人あたり4,500円/時間です(2019年時点)。

参考記事: 仕事の価値を見直そう!

1時間に4,500円と聞くと、とても高いイメージがある人も多いのではないでしょうか。

これは、安くなってしまった日本人労働者の平均的な労働生産性です。

ですので、これでも実は安いのです。

本来は、6,000~8,000円/時間と言いたいところですが、企業規模間の格差がありますので、中小企業の場合まずは4,500円/時間の平均的なところ実現するところから始めるべきなのかな、と思います。

(後述しますが、アメリカだと8,000円/時間です)

この値付け感の基本は、現在の受託製造業では、まだまだ「高い」と言われます。

それも、「すごく高い」と言われることも多いです。

恐らく、2,000円/時間程度で受託している企業も、まだ多いのではないでしょうか。

ただ、最近はこの傾向も変化しつつあります。

それは、供給者が激減したことにより、領域によっては受注のバランスが逆転し、発注元の値付け感が戻りつつあるという事を意味するのかもしれません。

特に当社のように、昔ながらの職人がやるようなアナログな手作業の仕事は、職人が激減している分野なので当社の標準単価が比較的受け入れられています。

そして、お引き合いの数は急増しています。

そうなのです、仕事が減っている製造業ですが、分野によっては仕事が溢れています。

領域によっては受託側が、お客様を選んでいる状況にまでなっているのです。

今後20年、30年お付き合いできる、自分たちの価値を認めてくれるお客様が増えてきています。

それは、お客様の意識も変わってきているからではないでしょうか。

変わっていないのはむしろ、受託側(同業者)の経営者の意識のように感じます。

分野ややり方を変えていけば、自分たちの価値を認めてくれるお客様は必ずいると思うのです。

参考記事: 値上げできない経営者たち

決まったパイの中で利益を取り合うと考えるのではなく、自社も顧客も仕入先も付加価値を上げていくという事業観に転換していく転機を迎えつつあるように思います。

4. 日本人の「値付け」はやはり安い!!

せっかくですので、値付けに最も関連すると思われる統計をご紹介したいと思います。

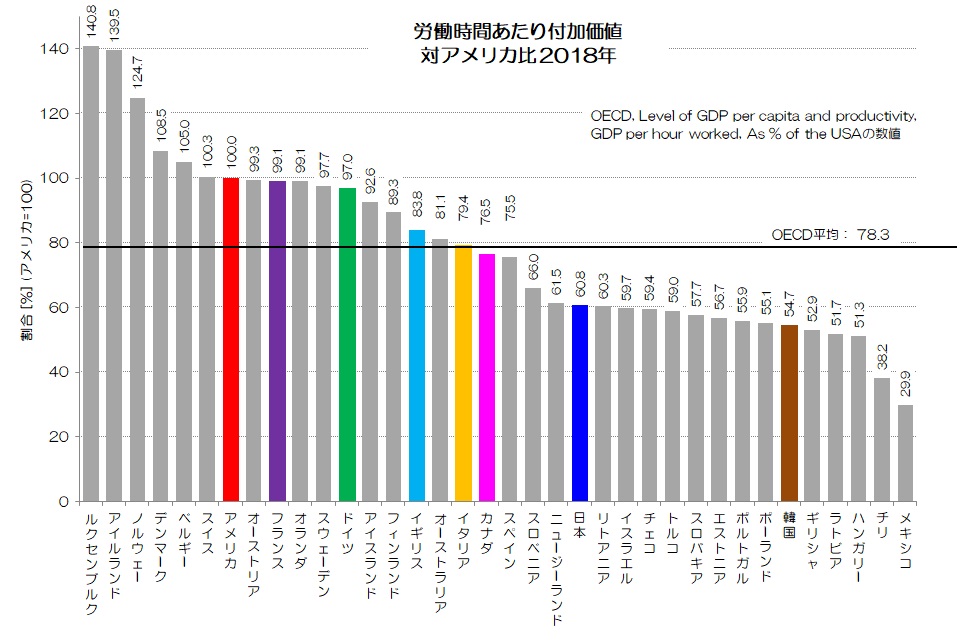

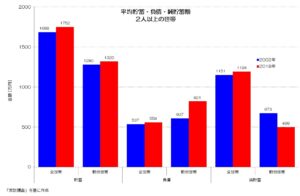

図1 労働生産性 2018年

(OECD統計データ より)

図1は、先進国と言っても良いOECD36か国の、労働生産性を高い順番に並べたグラフです。

数値はアメリカを100とした場合の、労働生産性を示します。

ちなみにアメリカでは74.ドル/時間が直近値です(1時間に約8,000円くらい)。

労働生産性は、労働者が1時間あたりに生み出す付加価値です。

付加価値と聞くと余分な価値とか、贅沢といったイメージを持つ人もいるかもしれませんが、付加価値こそがその企業で労働者が生み出した仕事の価値そのものですね。

つまり、労働者の仕事がどれだけの金銭的価値として評価されているか、という指標として捉えても差し支えないと思います。

もちろん、労働者の賃金の源となるのが、この付加価値ですね。

このグラフを見ると、日本は22番目です。

2個順位の高いスペインと比べてもかなり落差がありますね。

下位グループとみなされても仕方のない位置にいます。

1時間あたりにアメリカの6割くらいの付加価値しか生み出せていません。

同じ工業立国であるドイツはほぼアメリカと同程度です。

経済的にあまり良くないと言われているイタリアやスペインでも日本よりもかなり高い水準ですね。

日本人の労働者は、本来優秀なはずなのに、仕事となると手を抜いているのでしょうか!?

私はそうは思いません。

私の知る限り、一緒に働いてきた人も含めて、極めて熱心に仕事に向き合う人ばかりだと思います。

つまりは、優秀で真面目な労働者に対しての、仕事の対価が低いという事を意味しているのではないでしょうか。

他の先進国に比べて、日本の場合は全体的に値付け感が低いという事だと思います。

本来の労働者の優秀さを踏まえれば、安売りといっても良いレベルではないでしょうか。

確かに、ハンコリレー文化や超大人数の会議、会議のためだけの膨大な資料作り、関係者への根回しなどで主に間接部門で生産性が悪い等のご指摘もあると思いますが。。

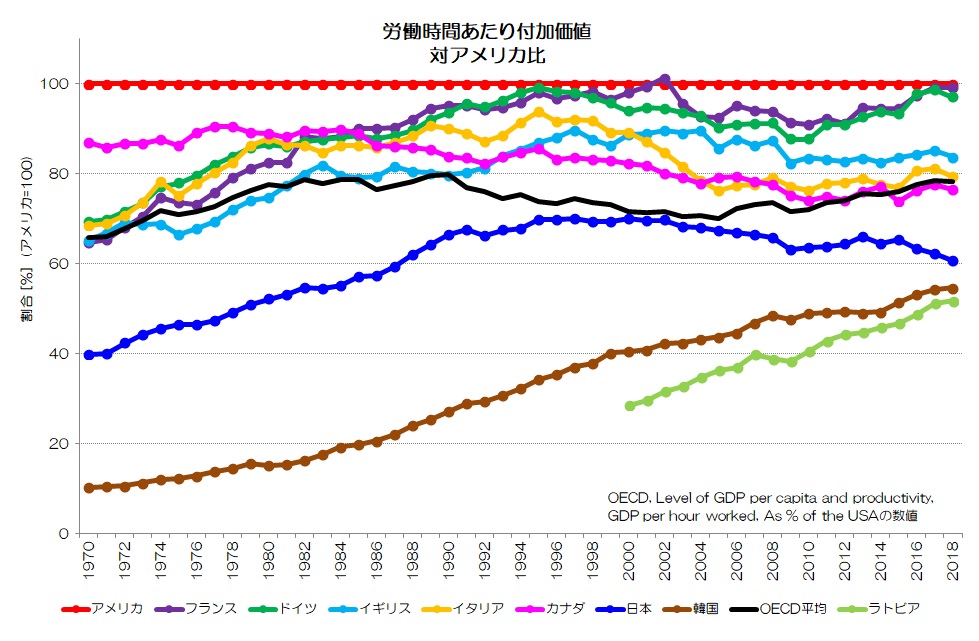

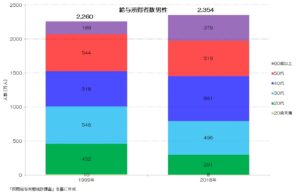

図2 労働生産性の推移

(OECD統計データ より)

図2が、労働生産性の長期推移になります。

アメリカを100とした場合の割合で表現しています。

日本(青線)は、1990年代後半までは順調に上昇していましたが、その後下降していますね。

韓国や少子化の進むラトビアが猛烈な勢いで上がってきています。

他のG7各国は高い水準をキープしています。

日本ばかりが下降傾向です。

経済大国のはずの日本ですが、実は「経営者が自国の優秀な労働者を安く売っている」事で凌ぎ続け、それ故に全体として停滞し、相対的に見れば凋落している、という側面も大きいのではないでしょうか。

そして、安く売られた労働者は、当然対価も安くなる(賃金が下がる)わけですから、一層困窮し、消費を控え、国内事業はさらに収縮していくという循環になっているようにも見受けられます。

労働者を安く売った側の企業は、全体で見れば純利益が空前の水準に達しています。

一方で労働者が困窮して、一方で企業が潤っているわけです。

下のグラフを見ていただければ、その様子が良くわかるのではないでしょうか。

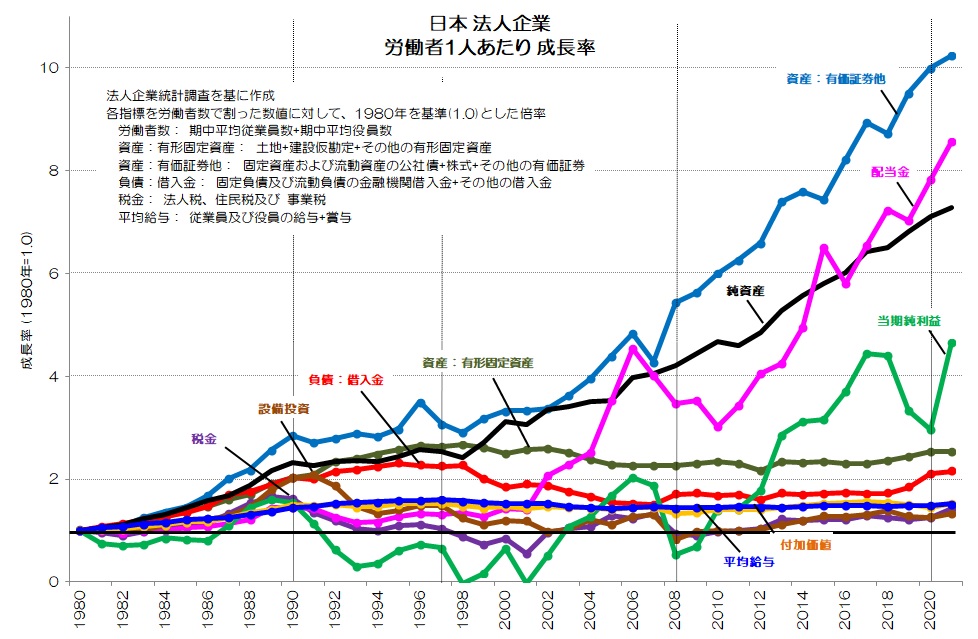

図3 日本 法人企業 労働者1人あたり 成長率

(法人企業統計調査より)

今まで非常に多くの経済統計データを扱ってきました。

実務上感じる違和感と結び付けて考えたときに、出てきた一つの確信が今回の経営者の値付け感です。

人よりも安く売る事は、誰にでもできます。

仕事を適正価格で売る事は、将来を真剣に考える経営者にしかできないと思います。

大切なのは、自分たちの仕事の価値をしっかりと伝え、お客様と同じ目線に立って、その上でどうやって一緒に付加価値を作っていくかを考える事なのかなと思います。

ただひたすらに、お客様からの仕事を有難がって、全て言いなりになっていては、却ってお客様自体の成長も阻害してしまうかもしれません。

「お客様」が「ご主人様」になっている下請け企業があまりに多いのが、現状ではないかと思うのです。

このバランスを欠いた日本の経済が正常化するためには、まずは「企業経営者が人の仕事の価値を認め高める事」が必要なのではないでしょうか。

そして、お客様と一緒に、自分たちの仕事の価値を高めていく工夫や努力を始める必要性を感じます。

供給者側がまず自分たちの仕事を再定義し、「顧客に適正な価格を伝える」という事が一つのきっかけになれば良いな、と思います。

もちろん企業によって状況は異なりますので、少しずつこのような動きが広まっていくと良いのではないかと思います。

皆さんはどのように考えますか?

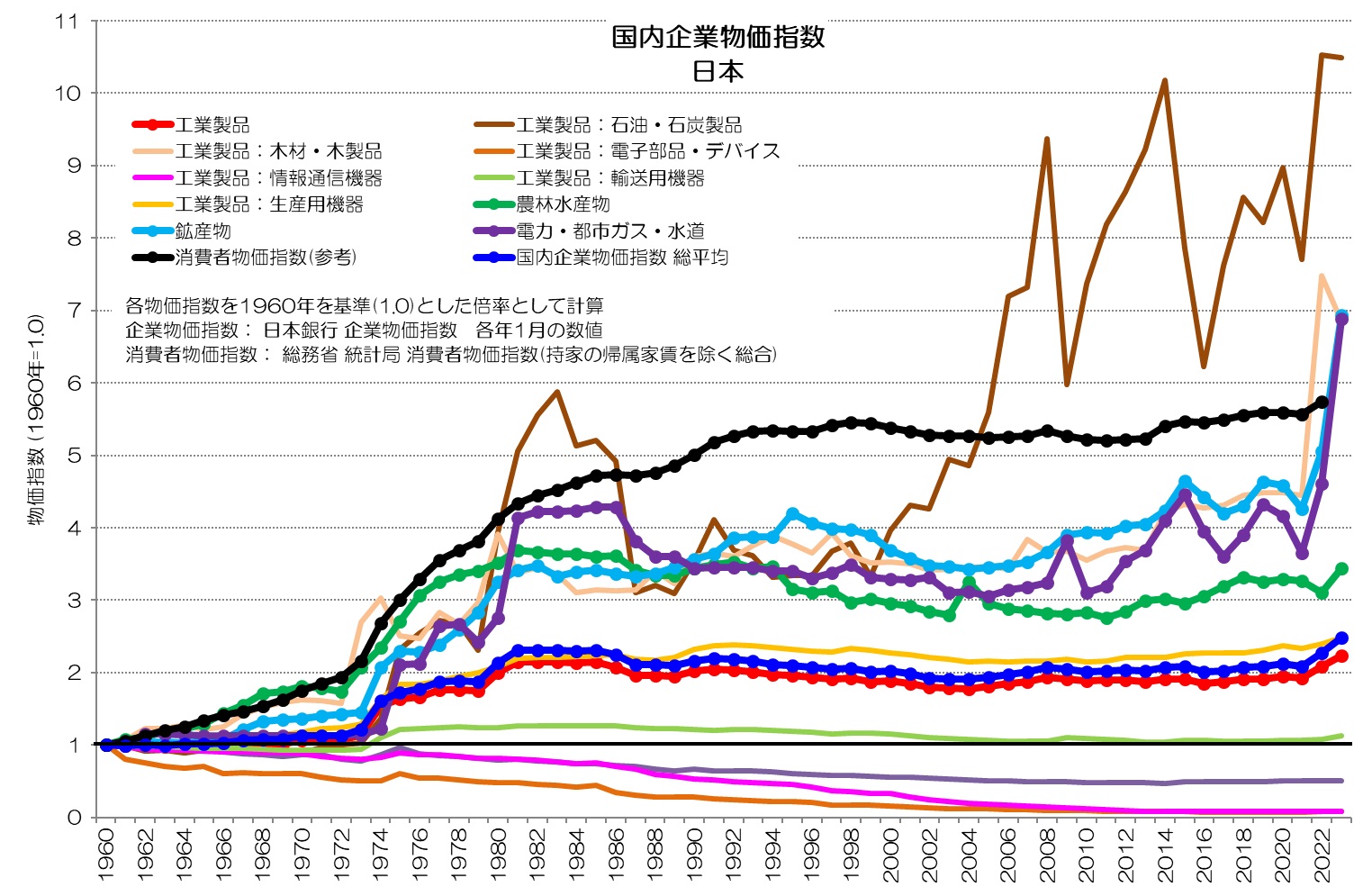

参考: 国内企業物価指数

(2024年4月追記)

図4 国内企業物価指数

(日本銀行 企業物価指数より)

図4は国内企業物価指数について、1960年を基準と下倍率として表現した長期推移グラフです。

総平均(青)に対して、工業製品(赤)がほぼ連動して推移していて、その寄与具合が大きい事がわかります。

消費者物価指数(黒)が2000年ころから停滞が始まるのに対して、国内企業物価指数は1980年ころから停滞が始まっています。

近年でやや上昇傾向が見られますが、40年もの長期間、企業が値段を上げなかったという事が統計的にも確認できます。

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“075 値付け感に見る経営者の責任 - 安さばかりが価値なのか?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。