076 労働者の少子高齢化と貧困化 - 男性は各世代で低所得化

1. アンバランスになった年齢構成

前回は、日本のビジネス全体の値付け感が低すぎる事を取り上げました。

OECD各国の労働生産性を見ても、日本は先進国の中で下位グループに入る程度しか労働への価値をつけられていないようです。

日本では仕事の対価である給与水準もピーク時より下がっていますね。

このどちらについても、通常の先進国(アメリカや、ドイツ、イギリスなど)は、この数十年、年2%以上のレベルで上昇を続けています。

日本だけが停滞しているわけですが、この先活路はあるのでしょうか。

参考記事: 実質成長・名目停滞の日本経済

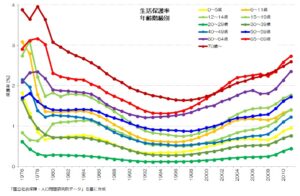

今回は、労働者の年齢構成と変化をご紹介します。

変化の顕著な男性の労働者について、年代別の人数の変化から確認してみましょう。

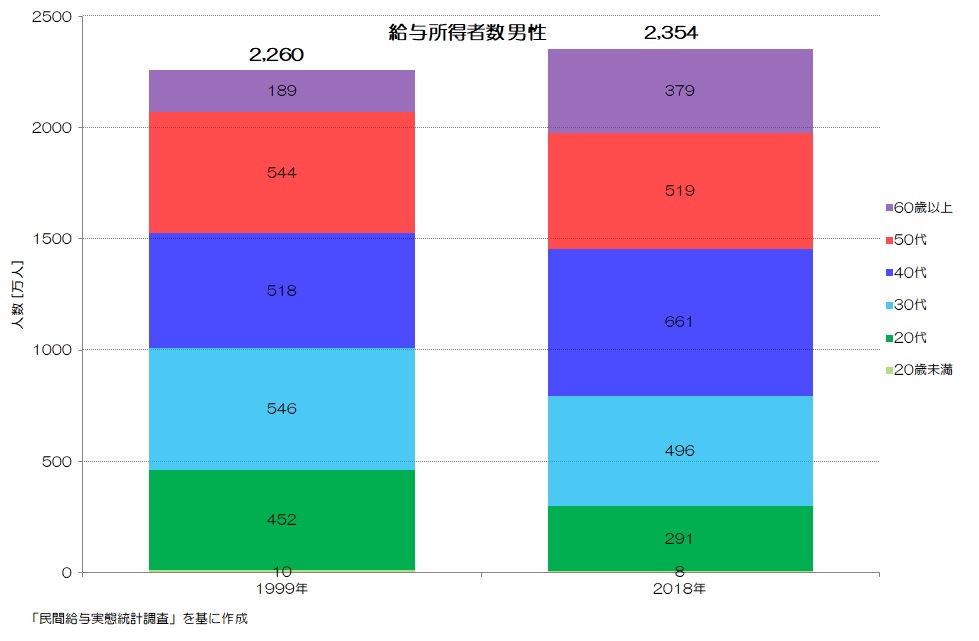

図1 給与所得者数 男性

(民間給与実態統計調査 より)

図1が各年代別の労働者数(給与所得者数)を比較したグラフです。

1999年と直近の2018年で比較しています。

少なくとも2019年末くらいまでは、人手不足とも報道されていましたが、実は男性の労働者数は合計では増えています。

(ちなみに女性の労働者は更に増えています(1999年→2016年で350万人くらい増))

男性労働者数は1999年が2,260万人に対して、2018年は2,354万人と約100万人増えています。

ただその年齢構成が随分と変化しているようです

①若い人が減っている、②40代が増えている、③高齢者が増えているという特徴があるようです。

20代は450万人から290万人と、4割近く(160万人)減っています。

30代も550万人から、500万人と、約1割(50万人)減少していますね。

40代は520万人から660万人に増加(140万人)しています。

そして、60歳以上が190万人から、380万人と倍増(190万人)していますね。

差し引きで言えば、増加していますし、働き盛りと言われる40代が増えています。

40代が増えているのは、団塊Jr世代がちょうど40代となっているためですね。

この世代は、就職氷河期世代(ロスジェネ)とも言われているようです。

ただ、将来を担う若い世代が減っている事が気になりますね。

1999年は各年代がバランス良く分かれていたのに対して、2018年は明らかにバランスが偏っています。

2. 低所得化が進む一般労働者

次に、企業規模別、世代別の労働者数と平均給与の変化を見てみましょう。

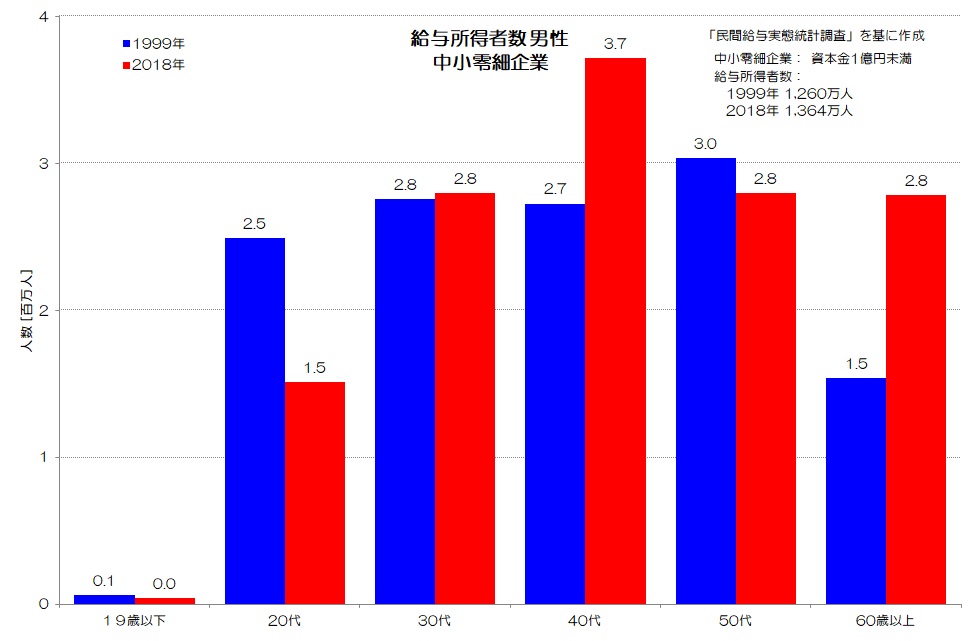

図2 中小企業の労働者数と平均給与(男性)

(民間給与実態統計調査 より)

図2は中小企業の年代別の男性労働者数(左)と平均給与(右)の変化です。

ここでは、資本金1億円以未満を中小企業としています。

左が労働者数(給与所得者数)で、右が平均給与です。

労働者数は1999年に1,261万人でしたが、2018年は1,364万人と1割以上(103万人)増えています。

労働者全体に占める割合も、1999年に55.8%だったのが2018年には57.9%です。

男性労働者の6割近くは中小企業で働いていることになります。

労働者数は20代が大きく減り、40代、60歳以上が大きく増えています。

そんな中で、30代は少しだけ増えています。

他の企業規模と比べると、ここは結構ポイントになると思います。

そして、平均給与は各年代とも減少しています。

大体1割ほど減少していますね。

60歳以上は2割近く減少しています。

所得水準の元々低い中小企業の労働者が、更に所得が減り、人数が増えている状況です。

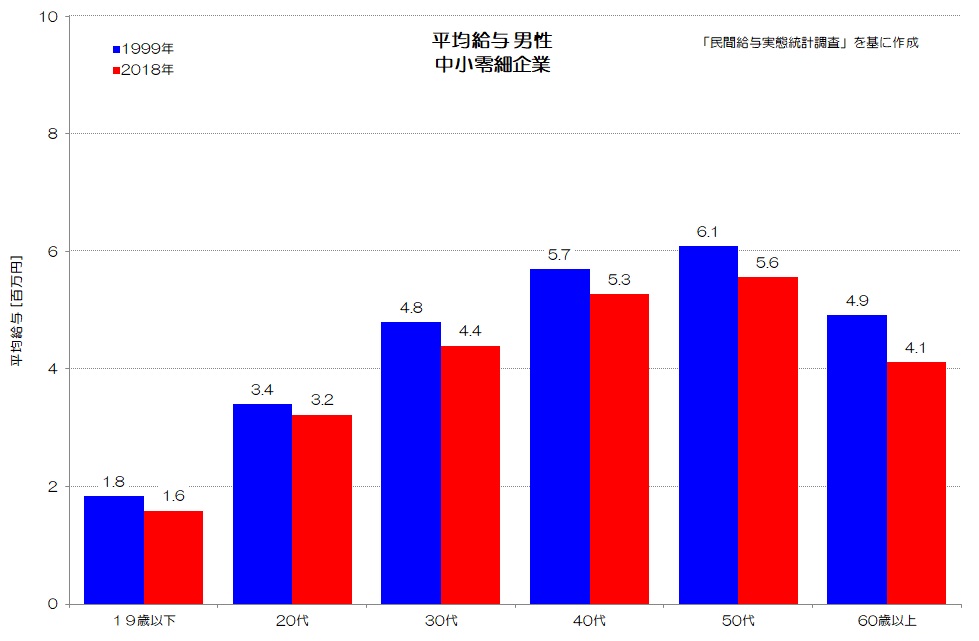

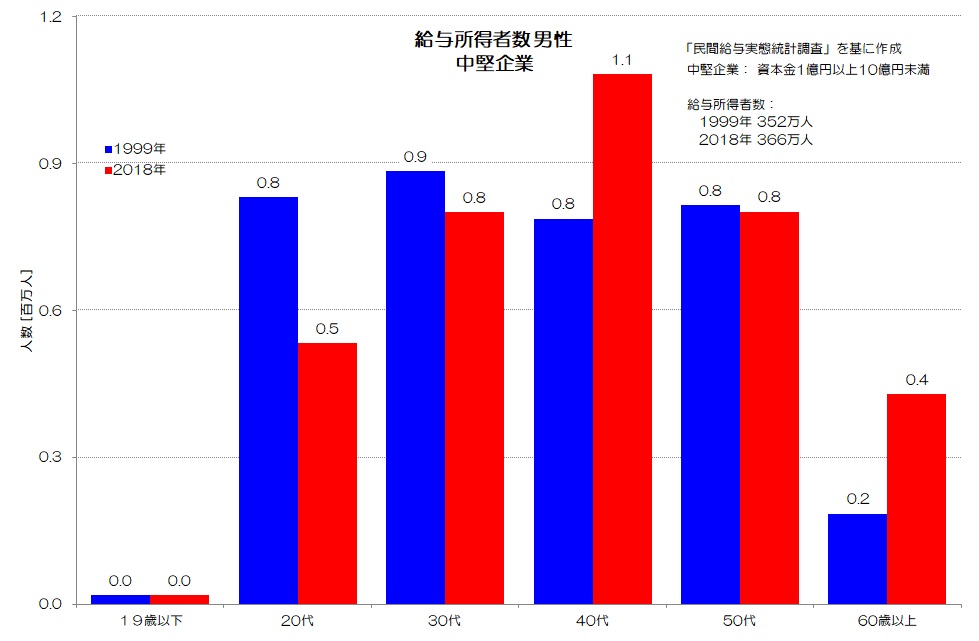

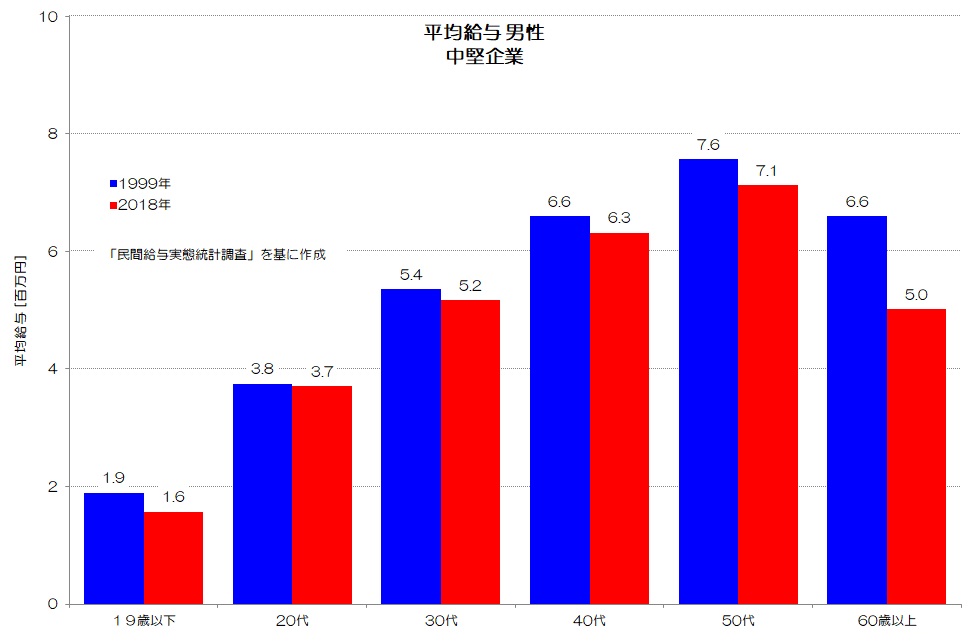

3. 中堅企業でも全世代で低所得化

次に中堅企業(資本金1億円以上10億円未満)について見てみましょう。

図3 中堅企業の労働者数と平均給与(男性)

(民間給与実態統計調査 より)

中堅企業も傾向は同じような感じですね。

労働者数は、1999年に352万人だったのが、2018年には366万人と微増しています。

男性労働者数全体のなかでは、1999年も2018年も15.6%と変わらない割合です。

年齢層はやはり40代、60歳以上が増えていて、20代が減っています。

中小企業とは違って、30代も減少していますね。

平均給与も軒並み減少しています。

ただし、中小企業が約1割減少していたのに対して、概ね5%位の減少にとどまっていますね。

20代は380万円から370万円と、ほとんど減っていません。

逆に60歳以上は660万円から500万円と、2割以上の凄い減り方です。

人数が大きく増えて、所得水準が大きく下がっています。

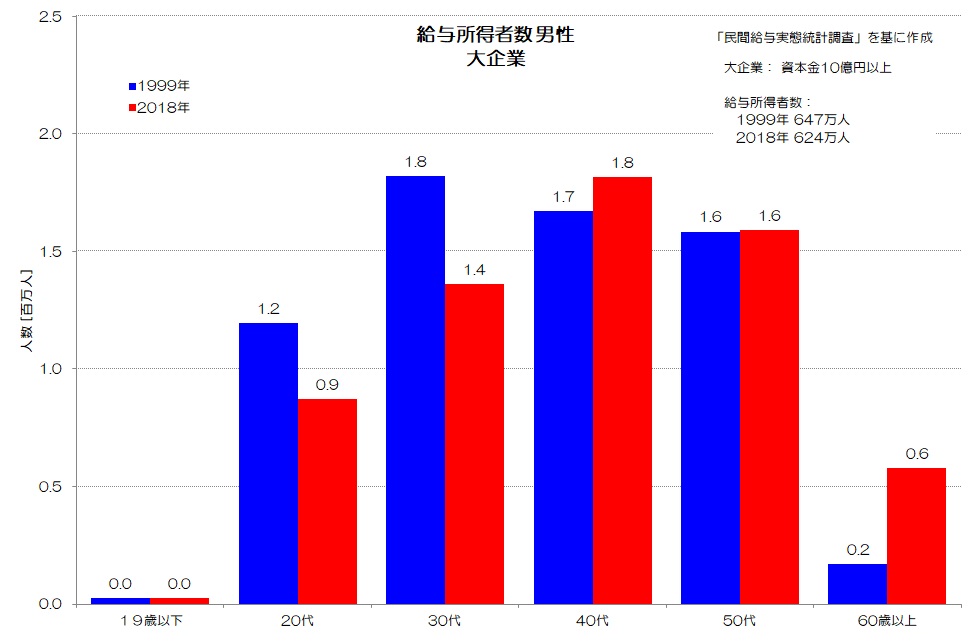

4. 若手エリートは若干給与が上昇

最後に、大企業(資本金10億円以上)について見てみましょう。

図4 大企業の労働者数と平均給与 (男性)

(民間給与実態統計調査)

図4が大企業の労働者数と平均給与です。

他の企業規模と傾向は似ていますが、ちょっと事情が異なる部分もありそうです。

まず合計人数から確認してみましょう。

1999年が647万人(全体の28.6%)でしたが、2018年は624万人(26.5%)と減少しています。

中小企業、中堅企業が増えているのに対して、大企業は全体の人数が減っています。

年齢別で見てみると60歳以上が大きく増加しています。

20万人から60万人と、約3倍に増えていますね。

そして20代、30代が大きく減っています。

20代が120万人から90万人と3割近く減少(30万人)していますし、

30代も180万人から140万人と2割以上の減少です。

特に30代が大きく減少しているのが特徴的です。

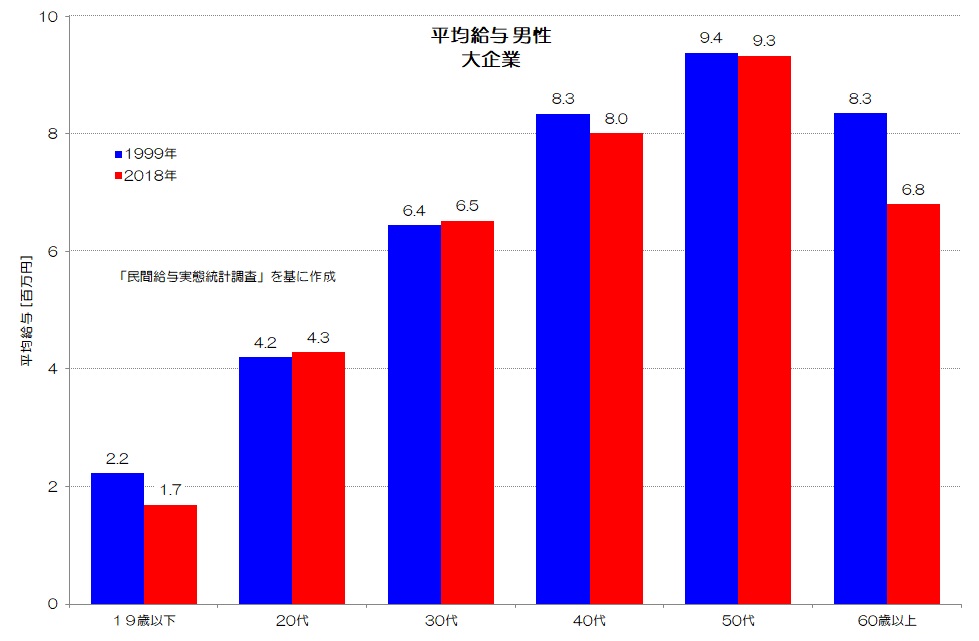

平均給与も少し状況が異なります。

60歳以上はやはり大きく減少(830万円→680万円)していますが、

人数が減っている20代、30代だけ少しですが増加しています。

20代は420万円→430万円、30代は640万円→650万円ですね。

実は、男性の場合、大企業の20代、30代だけ給与水準が上がっているわけですね。

その分人数は大きく減っています。

若手のエリートと呼べる人たちだけが、所得水準が上がり、人数が減っています。

5. 男性労働者の労働者数と平均給与の特徴

今回は日本の男性労働者について、企業規模別、世代別の労働者数と平均給与の変化をご紹介しました。

日本の男性労働者は次のような特徴があるようです。

① 男性の労働者数は増加している

② 男性労働者の約6割は中小企業で働いている

③ 大企業と中小企業では給与水準に大きな差がある

④ 40代と60歳以上は増えているが、20代、30代は減少していてアンバランスな年齢構成になっている

⑤ 給与水準は軒並み下がっているが、大企業の20代、30代だけ微増している

⑥ 30代は中小企業で人数が増え給与水準が下がり、大企業で人数が減り給与水準が微増している

⑦ 60歳以上は大きく人数が増えているが、給与水準も大きく減少している

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“076 労働者の少子高齢化と貧困化 - 男性は各世代で低所得化” に対して3件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。