119 付加価値って何だろう? - 停滞する企業の稼ぎ

1. 「付加価値」とは?

前回は、売上が上がらない中で増え続ける日本企業の当期純利益のうち、その分配としての配当金と社内留保について着目してみました。

中小零細企業は、比較的社内留保に回す割合が大きく、約8割に上る事がわかりました。

一方で、大企業は配当金と社内留保が概ね半分ずつとなります。

しかも、利益が上がっていなくても配当金は増やしていく傾向もあるようです。

経営者目線で言えば、大企業は、株主への還元を常に意識した経営が必要と言えそうです。

株式会社を中心とした資本主義経済としては当然ですが、その分経費の圧縮や、労働者の貧困化に拍車をかけるような圧力となっている面がありそうですね。

一方で、中小零細企業は、そもそも経営者自身が株主(オーナー)であるケースも多く、株主の意向を意識せず柔軟な経営が可能な企業も多いと思います。

ただし、稼げる付加価値が小さいため、そもそも生産性が低いとも言われています。

経済の話をする際に、名目や実質のように、お互いの前提認識が異なり、議論がかみ合わないケースが少なくありませんね。

重要な用語ほど、このように曖昧なままの解釈で話が進む事が多いように思います。

付加価値や生産性もその代表格ではないでしょうか。

今回は、付加価値について、その意味するところをしっかりと確認していきたいと思います。

労働者が時間あたりに稼ぐ付加価値が労働生産性ですし、国内で1年間に生み出された付加価値の合計がGDPですね。

私は、経済の中で最も重要な言葉が、この付加価値だと思います。

本ブログでは、基本的に付加価値とは「生産活動(仕事)を通じて加えられた金額的価値」を意味する言葉として使います。

そして、経済の主役である中小企業経営者が、純利益よりも付加価値を高める経営を目指すことが、日本経済復活のキーポイントではないかと考えています。

付加価値の数値的な意味とは、企業の事業活動によって生み出された生産額(つまり売上高)から、その生産に使った原材料の費用(原価)を差し引いた金額です。

つまり、感覚的には付加価値は、売上から仕入れを差し引いた、いわゆる粗利(売上総利益、限界利益)に近いものだと思っていただければ良いのではないでしょうか。

私のようなざっくりとした数字でしか経営していないようなどんぶり勘定経営者にとっては、まずはこのような理解で十分かなと思っています。

数値的にも付加価値は計算できます。

付加価値の計算には、積上法と控除法があるそうです。

付加価値の計算方法としては、次の2つがあるそうです。

(参考サイト: 日本情報マート)

経済産業省方式(積上法) 大企業向け:

付加価値 = 営業利益 + 給与総額 + 減価償却費 + 福利厚生費 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課

中小企業庁方式(控除法) 中小企業向け:

付加価値 = 売上高 - 外部購入価値(材料費、買入部品費、外注加工費など)

積上法はさらに、日銀方式、財務省方式などがあり、若干計算式も異なるようです。

中小企業庁方式は、まさに私たち経営者から見ると粗利そのものですね。

100円の製品を作って売るのに、20円の材料を購入した場合を考えると、100円(売上高)-20円(材料費)=80円(付加価値)という関係です。

この80円が、事業を通じて新たに付け加えられた価値=付加価値と言う事になると思います。

ただ、中にどのような項目が含まれているのかを明確に表しているのは積上法の方ですね。

この中には、企業への分配となる営業利益の他に、労働者への分配である人件費も含まれます。

利益だけを追い求めると、人件費や経費を削るなどという行動になりがちですね。

一方で、付加価値を高めようとすると、必然的に労働者への分配も意識することになると思います。

私たち、中小企業経営者は、付加価値こそ追求すべきではないかと思います。

2. 日本企業の付加価値とは?

それでは、日本企業の稼ぐ付加価値についてグラフを見てみましょう。

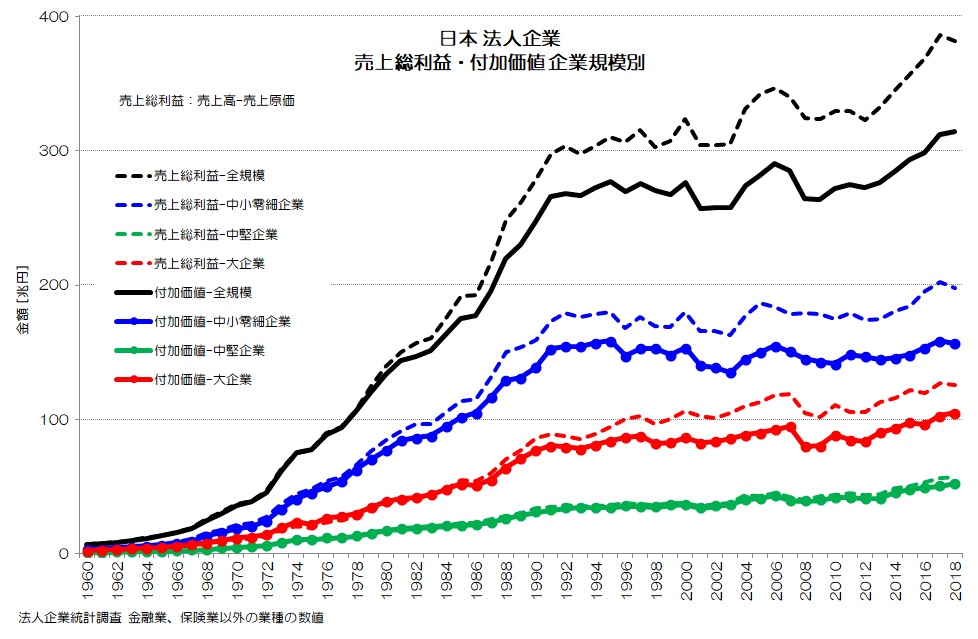

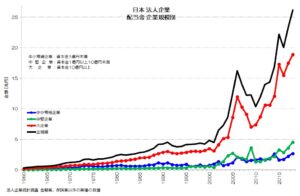

図1 売上総利益・付加価値 企業規模別

(法人企業統計調査 より)

図1が企業規模別の付加価値の推移です。

青が中小零細企業、緑が中堅企業、赤が大企業、黒が全規模の合計です。

比較のため、売上総利益(粗利:売上高-原価)も示しています。

概ね売上総利益と付加価値は近い水準だという事が確認できるのではないでしょうか。

(大よそ付加価値は粗利の8~9割ほどのようです)

付加価値はバブル崩壊を機にどの企業規模でも停滞気味ですね。

つまり、日本の労働者が稼ぎ出す仕事の価値が増えていないという事です。

「生産性向上が課題」などと言われるのはこのためですね。

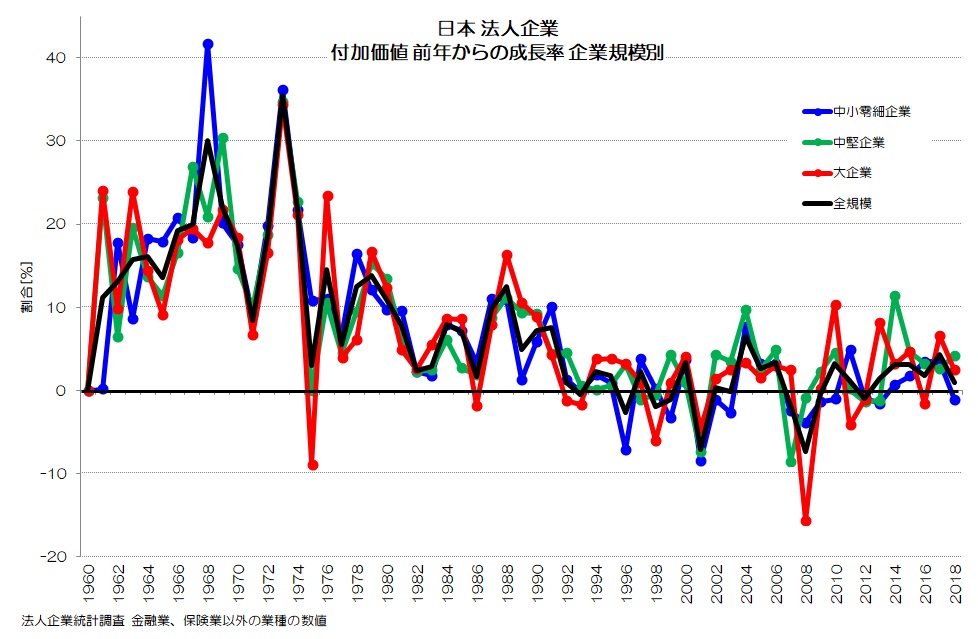

図2 付加価値 成長率 企業規模別

(法人企業統計調査 より)

図2が付加価値の成長率を示すグラフです。

前年の数値からの変化率を示しています。

1960年代から1990年頃までは概ねどの企業規模でも大きなプラス成長だったようです。

1968年では、中小零細企業で40%以上もの凄まじい成長があったわけですね。

1年間で40%も付加価値(仕事の価値と量)が上がったわけです。

もちろんこの頃は物価も大きく上がっていたわけですが、物価停滞が続く現在からすると、うらやましくもありますね。

1992年頃からプラスマイナスが入り乱れる停滞の時期に入りますね。

どちらかと言うとマイナスの方が多いようにも見受けられます。

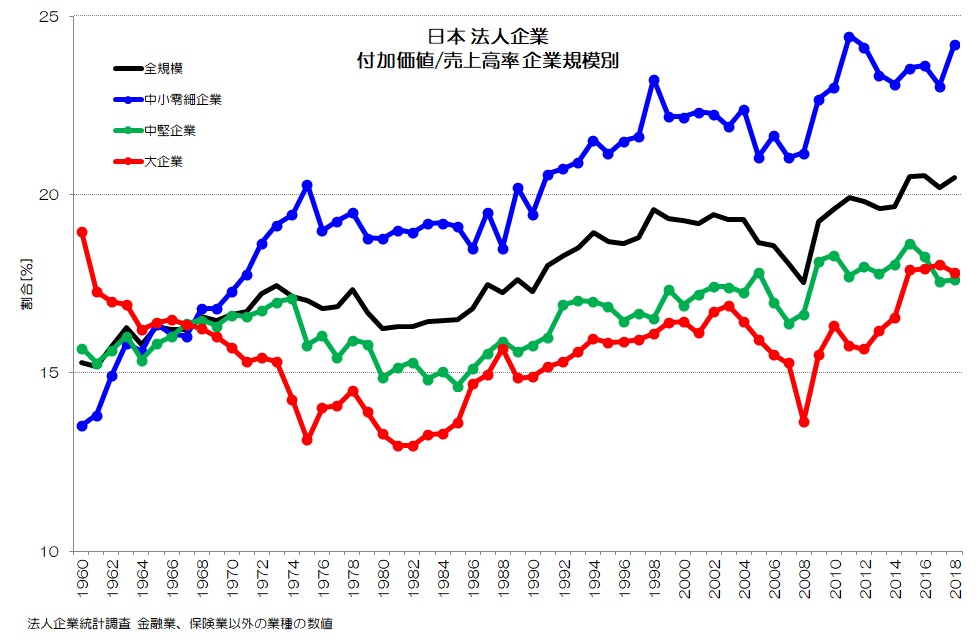

図3 付加価値/売上高率

(法人企業統計調査 より)

図3が売上高に占める付加価値の割合を示します。

1966年で一度全ての企業規模でほぼ一致しますが、その後は中小零細企業が増大し他との差がつき始めます。

概ね、付加価値は売上高の15~25%程度と言えそうです。

逆に、売上高に対して、従業員への給与も含めた付加価値は、せいぜいこの程度だという事ですね。

3. 中小企業の高付加価値経営

今回は付加価値について着目してみました。

本ブログでは、あくまでも付加価値は、「事業を通じて付け加えられた金額的価値」です。

付加価値を向上させるためには、大きく次の方法があると思います。

① 生産効率を上げて、場合によっては単価を下げるけれども、それ以上に販売量を増やす

→ 規模の経済、大企業型事業

② 販売量は増やさないけれども、価値(単価)を上げる

→ 多様性の経済、中小企業型事業

現在主流な事業は圧倒的に①だと思います。

この事業スタイルは、グローバル化と親和性が高く、画一性や効率が重視されますね。

資本を大きく投入して、自働化を図り、大規模に収益を上げる事業スタイルです。

このような事業は、グローバルでも競争が繰り広げられ、より国際競争力(安価である事)を重視して、企業は労働コストの安い新興国に海外拠点を広げています。

さらに投資も、そのような海外拠点に多く配分しています。

今後は、更に自働化によって、むしろ労働者の要らなくなっていく事業モデルとも言えるかもしれません。

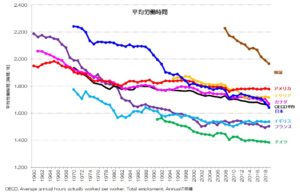

今まで見てきたように、日本の大企業では労働者が減りつつあります。

大企業ほど、労働者を必要としない事業に変貌していく過渡期なのかもしれませんね。

一方で、このようなグローバル事業から取り残された、国内事業者と多くの労働者も、この規模の経済の価値観に引っ張られて、「より安く、より大量に、より効率的に」を求めて安値合戦をして、過剰にものが溢れているように思います。

国内労働者の賃金も抑制され、企業ばかりが利益を上げる偏った分配の構図となってしまっているように見受けられます。

労働者≒多くの消費者にとってこの過剰な供給による安価なモノ余りは嬉しい部分もあると思いますが、それ以上に自分たちの給与も引き下げられているので、結局は豊かになれているとは言い難いですね。

実質の平均給与が横ばい(あるいは低下)なのもそれを表しているように思います。

自動車や住宅はもちろん、結婚や子供を持つ事自体が贅沢になっていると言われ始めました。

規模の経済ではカバーしきれないようなニッチな領域や、安全保障に関わるような国民生活になくてはならない事業(特に食品、医療・製薬、第一次産業など)は、やはり国内事業者と国内の労働者によって生み出される必要があるように思います。

今回のコロナ禍でも、その事が良く分かったように思います。

付加価値が高い仕事、とはイノベーションを起こして画期的な製品やサービスを創り出すという方向性だけではなく、労働者の仕事に対して適切に投資をして能力を高め、適切な価値を付ける、という方向性もあると思います。

自働化の進む仕事ほど、実は付加価値が付けにくくなりますね。

設備の減価償却費を稼げれば、人件費をどんどん削減していく方向性になるからです。

製造業では極端にこの傾向が進んでいるように思います。

今のところ、「人にしかできない仕事」ほど、付加価値を稼げる仕事になっていくのかもしれません。

大切なのは、自働化による大規模な事業と、人の生み出す多様性があり高付加価値な事業が、うまく棲み分けて共存していく事なのかもしれませんね。

中小企業こそ、このような人の仕事に対して適正な価値を認めて付加価値を高め、世の中に多様性を供給していく存在ではないかと思います。

国内中小企業が、このような付加価値経営を実践していく事が、日本経済が好転していくための重要なポイントとなるのではないでしょうか。

皆さんはどのように考えますか?

参考:最新データ

(2023年12月追記)

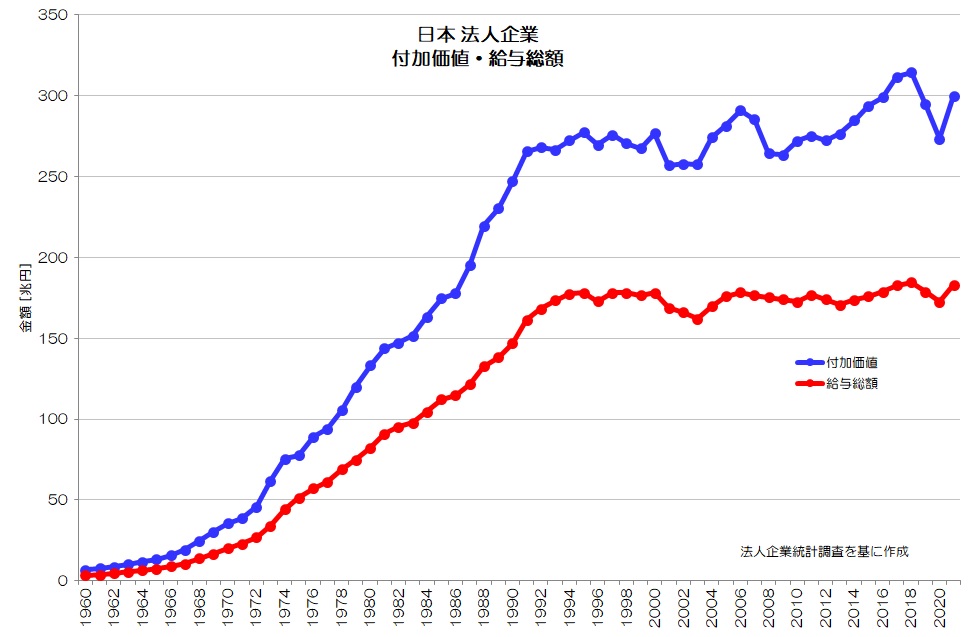

図4 日本 法人企業 付加価値・給与総額

(法人企業統計調査より)

図4が日本の企業全体の付加価値、給与総額について2021年まで延長したグラフです。

付加価値(青)はリーマンショック後の2009年から上昇傾向でしたが、2019年、2020年はコロナ禍の影響とみられる減少が確認できます。

2021年は反転して上昇していますが、コロナ禍までは回復していません。

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“119 付加価値って何だろう? - 停滞する企業の稼ぎ” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。