141 政府の負債は増えるもの? - 各国政府の収入・支出・負債

1. 北欧も中韓も右肩上がり

前回は、政府の収支や負債についてフォーカスしてみました。

G7各国と日本との比較をしてみると、日本だけ経済が停滞し、収入も支出も停滞している中で、負債だけが増大している状況と言う事がわかりました。

せっかくですので、今回はG7以外の国についても同様のグラフを見ていきましょう。

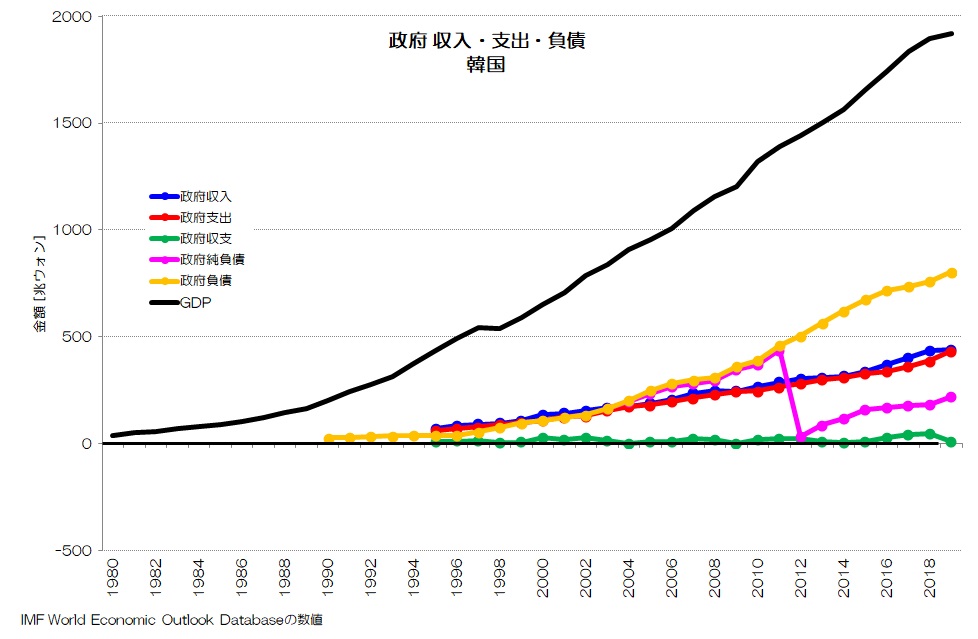

図1 政府の収支と負債 韓国

(IMF World Economic Outlook Databaseより)

図1が韓国の政府の収支と負債の推移です。

政府収入:青 - General Government Revenue

政府支出:赤 - General Government Total Expenditure

政府収支:緑 - General Government Net Borrowing / Lending

政府純負債:ピンク - General Government Net Debt

政府負債:オレンジ - General Government Gross Debt

GDP:黒 - Gross Domestic Product

韓国は凄い勢いでGDPが成長していますが、政府収入も政府支出も比較的割合は少ないですね。

負債も少ないようです。

純負債は2010年→2012年で急激に減少しています。

直近の政府負債対GDP比は42%、政府純負債対GDP比は11%程度です。

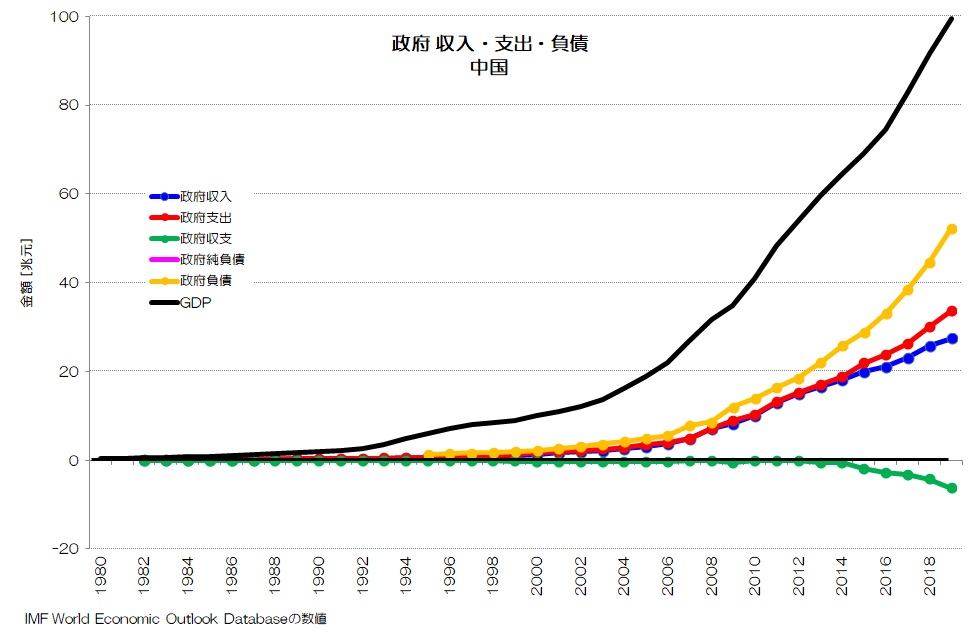

図2 政府の収支と負債 中国

(IMF World Economic Outlook Databaseより)

図2が中国のグラフです。

やはりGDPの増加が著しいですね。

政府収入も支出も大きく増加しています。

最近では政府支出の方が大きく、収支はマイナス、政府負債は増加しているようです。

直近の政府負債対GDPは52%程度です。

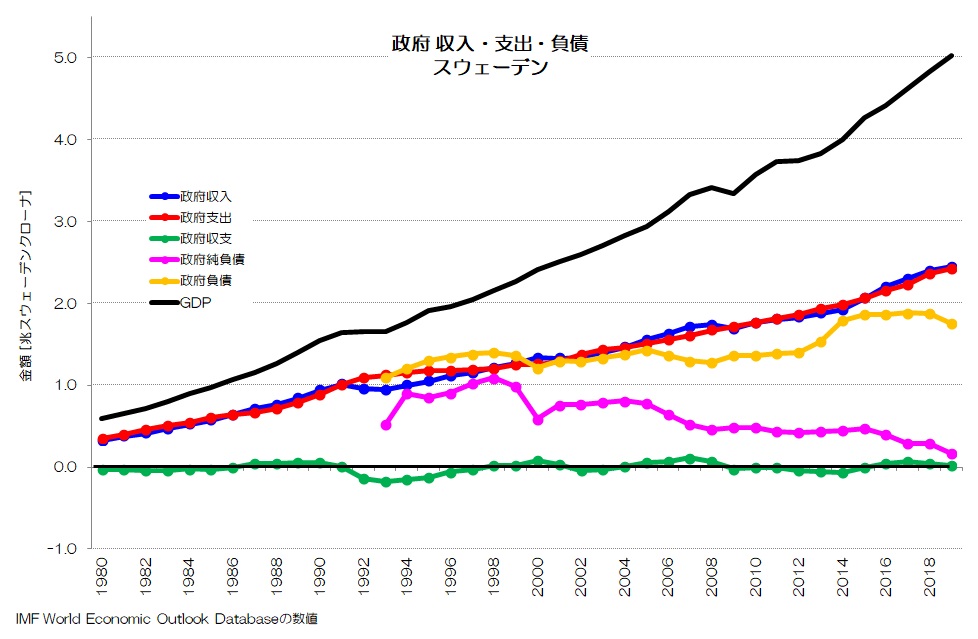

図3 政府の収支と負債 スウェーデン

(IMF World Economic Outlook Databaseより)

図3が北欧のスウェーデンのグラフです。

GDPも政府支出、政府収入も右肩上がりですね。

他の国と異なるのは、政府負債が横ばいで、政府純負債は減少が続いている点でしょうか。

政府支出も政府負債も、他国と比べるとやや高い割合のようです。

高福祉高負担と言われる北欧の特徴なのかもしれませんね。

直近の政府負債対GDP比は35%、政府純負債対GDP比にいたっては3%程度です。

実質的にほぼ負債ゼロの政府運営をしているという事になりますね。

このように、経済成長しながら政府支出や政府収入を増やしているのは、G7だけの状況ではなく、先進国全般に当てはまる傾向と言えそうです。

2. 何故負債が増えるのか?

日本以外の国は、経済成長しながら、政府支出も政府収入も増えていることがわかりました。

次に政府の支出と収入の増加具合についても見てみましょう。

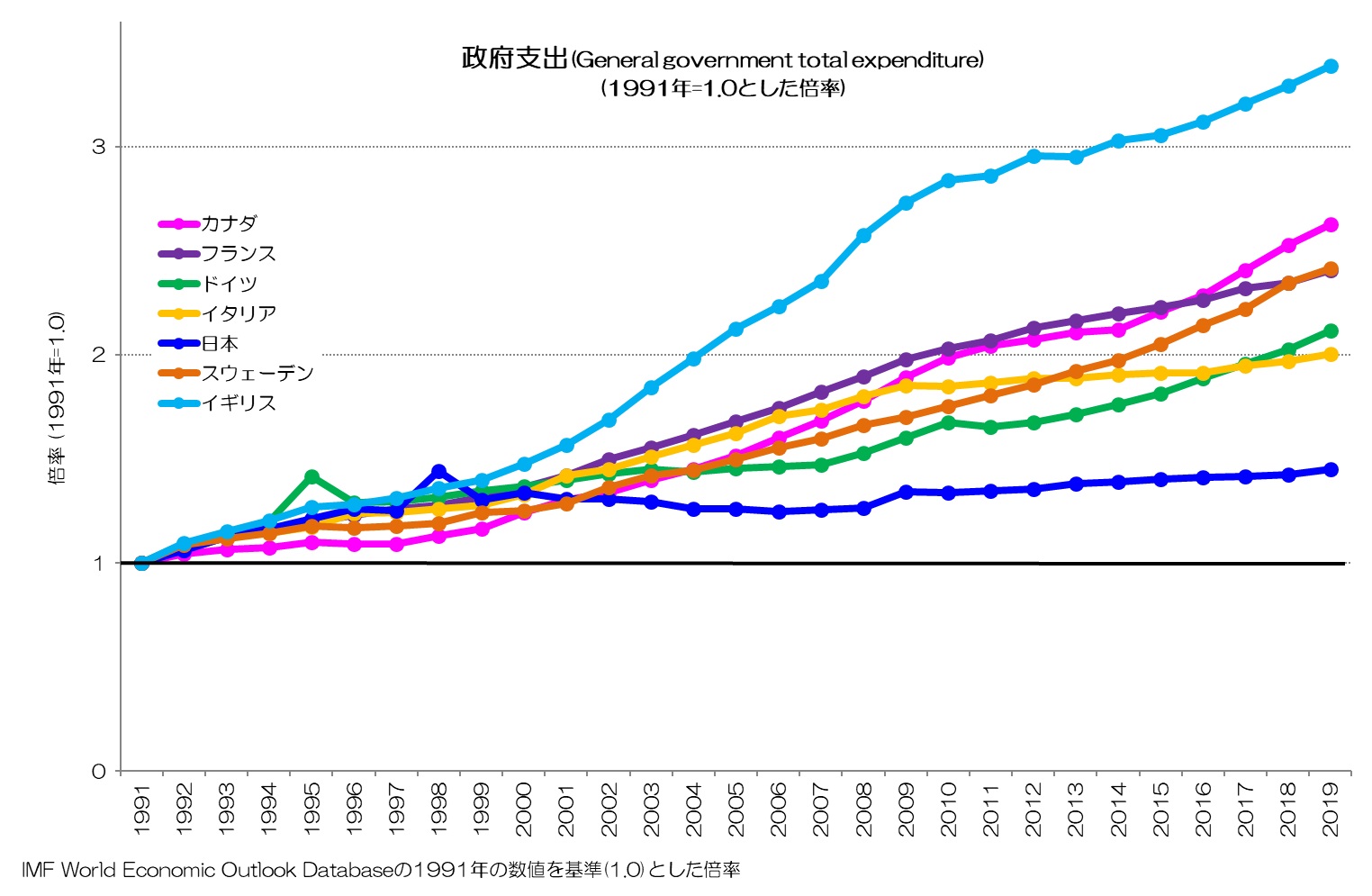

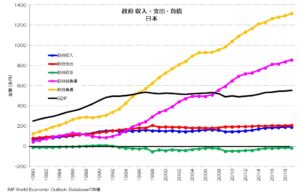

図4 政府支出

(IMF World Economic Outlook Databaseより)

図4は政府支出の増加具合を表したグラフです。

各国の自国通貨ベースで、1991年を1.0とした倍率で表現しています。

各国とも右肩上がりですが、日本だけ途中から停滞していることがわかりますね。

1998年に極端に上がってピークとなった後減少し、2009年以降少しずつ増えています。

よく見るとイタリアとフランスは増加具合が鈍化していますね。

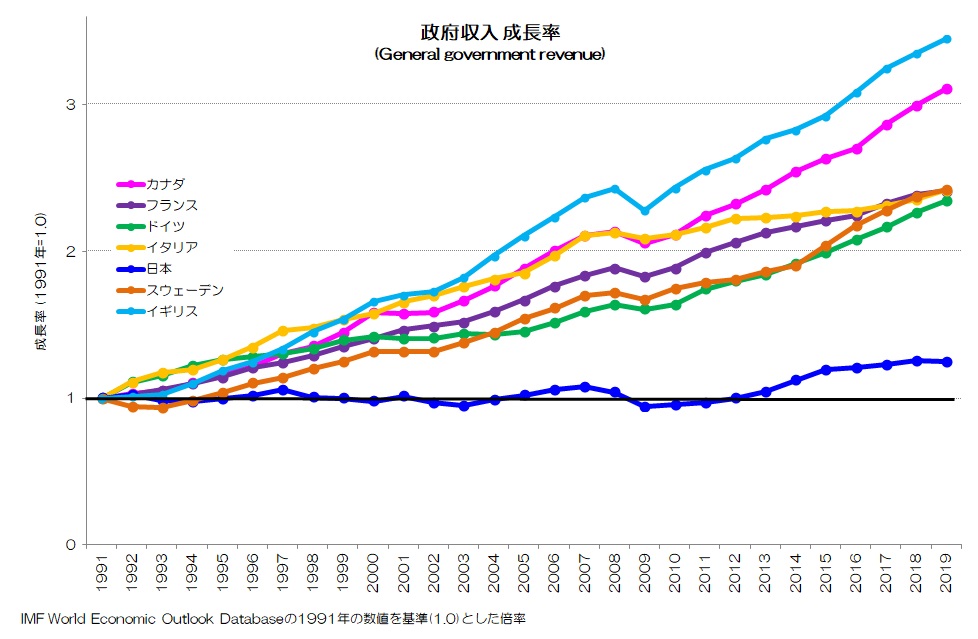

図5 政府収入

(IMF World Economic Outlook Databaseより)

一方で、図5が政府収入の増加具合のグラフです。

やはり各国とも右肩上がりで成長していますが、日本の場合はずっと横ばいです。

2013年頃からややプラスになっている程度でしょうか。

図4と図5を良く見比べて欲しいのですが、日本の場合は1991年を基準にすると、政府の支出は増えて、収入は停滞しているわけですね。

その分、収支がずっとマイナスで推移し、負債が増え続けているという事が言えそうです。

日本は経済規模(GDP)が停滞している中、税収も停滞しています。

消費税は増えていますが、法人税や所得税は目減りしていて、国税徴収そのものは停滞していますね。

参考記事: 国の税収は増えている?

現役世代の支払う社会保険料は増大していますが、政府収入トータルで見るとこのように停滞が続いているという事になります。

3. 経済主体の1つとしての政府

経済活動の大半を占める家計の消費は停滞を続けていて、本来負債を増やす主体の企業は投資を控えて負債を増やしません。

また、家計は住宅への投資も減らし、一方的に金融資産を増やしています。

政府も公共投資を減らしたままです。

経済全体のストック面で見れば、本来負債を増やす企業の代わりに、政府が負債を増やし、家計の金融資産を増やしているという状況ですね。

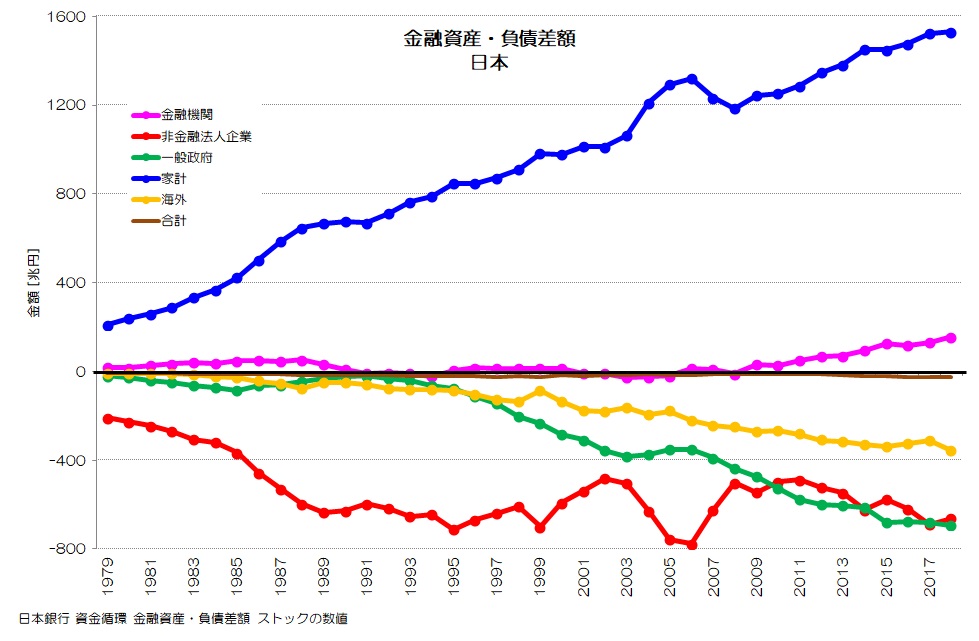

図6 日本の純金融資産

(日本銀行 資金循環 より)

図6が日本の各経済主体の金融資産・負債差額(純金融資産)です。

バブル崩壊の頃から企業が純負債を増やしていません。

その代わりに、政府と海外が純金融負債を増やしていますね。

その反対で家計の純金融資産が増大しているのがわかると思います。

明らかに変調しているのは企業ですし、家計は一方的に豊かになっている状況です。

ただし、この家計の豊かさの正体は、一部の富裕層と高齢層に資産が偏在している状況です。

参考記事: 中所得世帯の困窮化

勤労世帯は低所得化が進んでいます。

このような経済主体間の相互関係の中で、政府が負債を増やしているという事は認識しておいた方が良いと思います。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“141 政府の負債は増えるもの? - 各国政府の収入・支出・負債” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。