108 日本企業の海外事業 - 国内停滞の一方で成長続く海外

1. 日本企業の海外事業とはどういう意味か?

前回までは、労働者の格差や最低賃金について取り上げてきました。

今回は、企業の海外事業について取り上げてみます。

大企業を始め多くの企業が海外展開を進めて、国内産業の空洞化が進んできたと言われています。

このような形をグローバル化という一言で済ませてしまえばそれまでなのですが、果たしてこのようなグローバル化は世界共通なのでしょうか?

現在グローバル化が進んでいるのは、貿易が活発となっている事もありますが、企業の多国籍化による影響が大きいと思います。

企業の多国籍化には、自国企業が他国に進出(Outward:流出)という形と、他国企業が自国に進出(Inward:流入)という形が考えられますね。

実は日本の場合は、日本企業の海外進出(流出)は非常に増えているのですが、外国企業の日本進出(流入)がほとんどありません。

アメリカやドイツなど他の先進国はどうかと言うと、流出も増えていますが、相応の割合で流入も増えており、双方向的なグローバル化です。

自国企業の海外進出ばかりがすすむ、流出一方のグローバル化は、日本特有の現象であると言えます。

本ブログでは、このような状況を日本型グローバリズムと呼ぶようにしています。

日本型グローバリズムについては、是非下記の記事もご覧ください。

参考記事: 日本型グローバリズム

企業がグローバル化(多国籍企業化)するメリットは、以下のものがあると思います。

・ 海外生産することによって大規模に安くモノやサービスを生産できる

・ 現地国での販売をしやすくなり自社製品の市場の拡大につながる

・ 当該企業の利益が増加し、その企業の社員・経営者や株主への還元ができる

一方で、国内の事業者や当該企業以外の労働者=消費者は、このような活動とはほとんど関係がありません。

そして、海外展開によって得られた利益は、税収に寄与するのかと言えば、殆ど寄与しません。

支店による進出の場合の外国税額控除や、現地法人の場合の受取配当金の益金不算入の制度によって、日本の税収としてはほとんど還流しません。

この点も非常に大きなポイントですね。

つまり、企業が国から半ば独立した組織になっていて、直接関与しない人にはほとんど関係のない存在になります。

海外事業は、国内で付加価値(GDP)を生み出す活動ではないからですね。

ただし、海外生産品を逆輸入する形でも、一定割合(約20%)で国内に安い製品が入ってくるので、消費者としては恩恵を受ける面もあります。

今回は、このグローバル化の状況を、日本政府の統計データでも確認してみたいと思います。

2. 一方的に増加し続ける「現地法人」

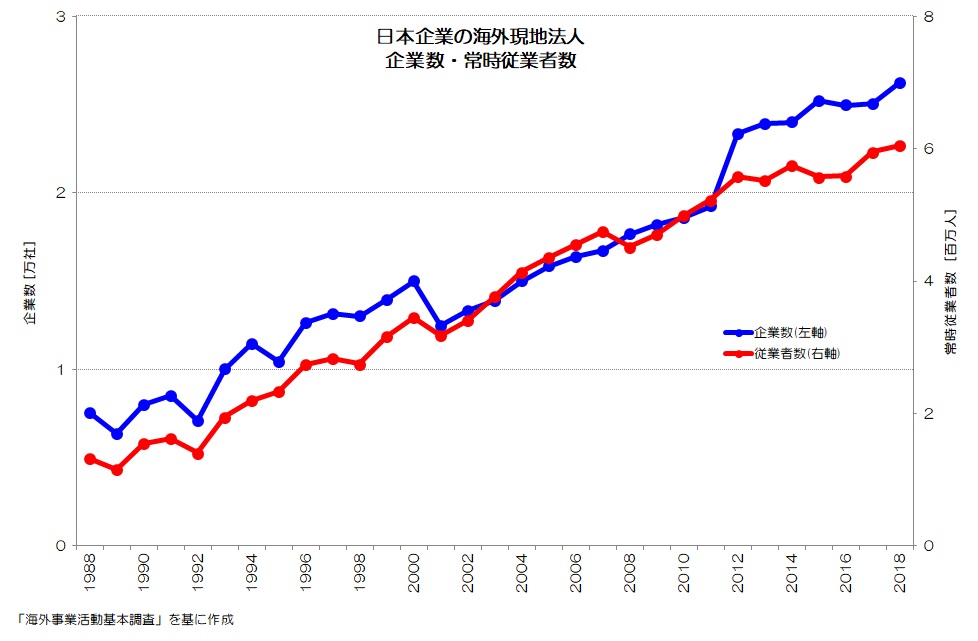

図1 現地法人 企業数・常時従業者数

(海外事業活動基本調査 より)

図1が現地法人の企業数と、常時従業者数の推移です。

ここで現地法人とは、「海外子会社(日本側出資比率が10%(パーセント)以上の外国法人)と海外孫会社(日本側出資比率が50%超の海外子会社が50%超の出資を行っている外国法人)の総称」となります。

(統計局ホームページより)

つまり、日本企業が海外の現地で活動するための主体が現地法人と言う事ですね。

1988年の段階では、現地法人の企業数は約7,500社、常時従業者数は約130万人程度だったようです。

30年後の2018年では、企業数が約2万6,000社(約3.5倍)、常時従業者数は約600万人(約4.5倍)にも増加しています。

当然、現地法人の労働者としては、現地人が雇われますね。

日本の労働人口は現在5,000~6,000万人くらいなので、1割程度に相当する労働者が海外で雇用されていることになります。

3. 現地法人の事業はうまくいっているのか?

もう少し、現地法人の事業の中身についても見てみましょう。

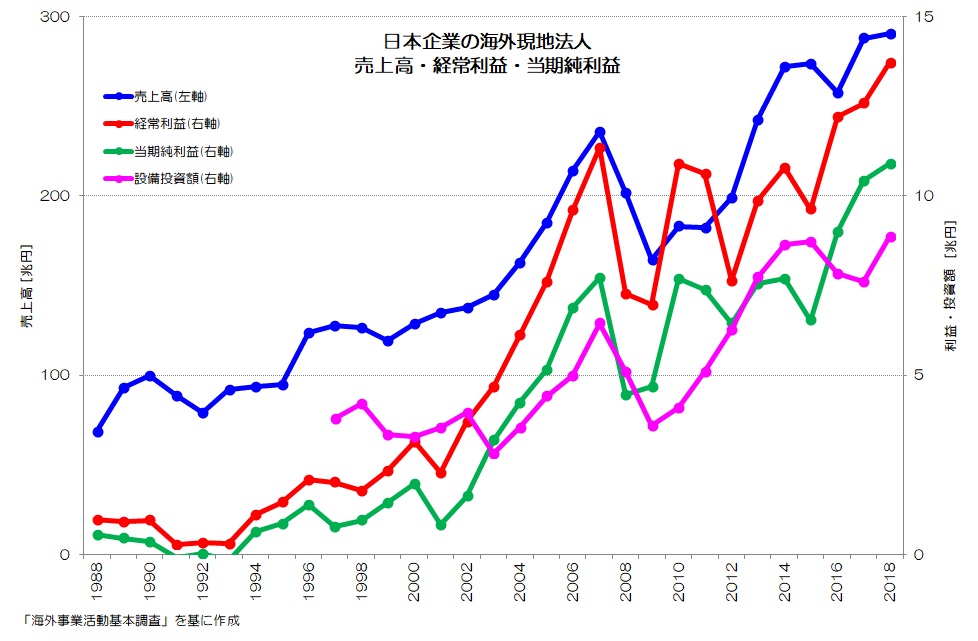

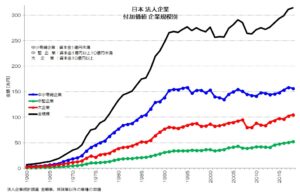

図2 現地法人 売上高・利益・設備投資

(海外事業活動基本調査 より)

図2が現地法人の売上高、経常利益、当期純利益、設備投資額となります。

リーマンショックの近辺で大きな落ち込みはありますが、基本的には右肩上がりの推移ですね。

売上高は1988年の時点では68兆円に過ぎませんでしたが、2018年には290兆円になります。

30年間で4倍以上となっています。

法人企業統計調査によれば、2018年の日本企業の売上高合計は1,500兆円程度です。

その約2割に相当するビジネスが海外で行われている事になります。

また、日本の輸出は100兆円程度ですので、その約3倍に相当します。

明らかに国内ビジネスが停滞している一方で、現地法人による海外ビジネスは順調に推移していると言えます。

利益についても見ていきましょう。

現地法人の経常利益は、1988年で約1兆円、2018年で約13兆円となんと10倍以上になっています。

当期純利益も1988年で約0.5兆円だったのが、2018年で約11兆円と、20倍以上ですね。

法人企業統計調査によると、日本の全企業の経常利益は、2018年で84兆円です。

税引き後当期純利益は、62兆円となります。

これらには、海外法人からの配当金も営業外収益として含まれるはずです。

設備投資については、現地法人の設備投資額が2018年で約9兆円です。

日本の全企業の設備投資額は49兆円程度ですので、約2割に相当する投資が海外で行われていることになります。

以前も触れましたが、日本企業の設備投資額は、ピークから減少し横ばいの状況です。

一方で、海外の現地法人では右肩上がりで設備投資を増やしているのです。

国内事業よりも海外で投資をする事を重視しているという事ですね。

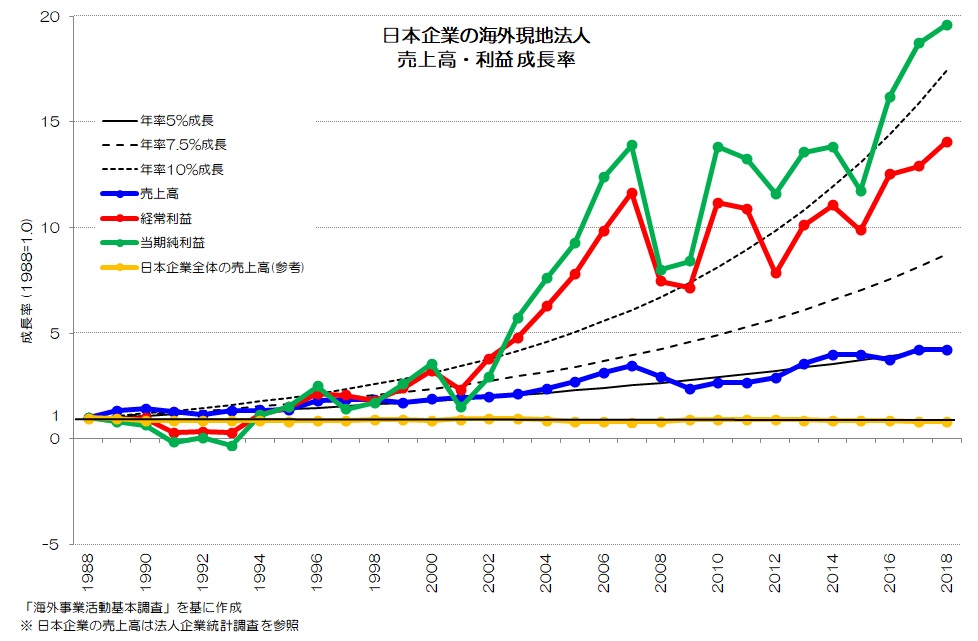

図3 現地法人 売上高 利益 成長率 推移

(海外事業活動基本調査 より)

図3が現地法人の売上高と利益の成長率の推移を示しています。

1988年時点を1.0とした場合の倍率です。

売上高は年率5%相当という非常に高い水準で成長していますね。

そして、経常利益は年率10%近く、当期純利益は年率10%以上の割合に相当する成長をしていると見て取れます。

参考までに日本企業全体の売上高の成長率をオレンジで表現していますが、ほぼ成長ゼロです。

日本企業にとって、海外展開(対外直接投資)が、合理的な成長戦略である事がわかるのではないでしょうか。

4. 日本型グローバリズムをどうとらえるか

日本企業にとっての海外事業は、個別企業にとって合理的な成長戦略という事になりそうです。

市場が収縮する(と思われる)日本経済で投資するよりも、海外に進出し、投資も海外に振り向けた方が明らかにリターンが大きいと判断している事が窺えます。

日本企業が、負債を増やさずに、むしろ対外直接投資という資産を増やしているのには、このような背景もあると考えられます。

参考記事: 借金を増やさない日本企業

海外事業のできる企業は、このように日本の市場以外で稼ぐ手段を強化している事になります。

一方で、このような方向性から取り残された、事業者=多くの国内中小企業、労働者=多くの国民、そして日本政府からすると、この事態をどのように捉えれば良いのでしょうか。

日本企業の流出は、経済規模なりの高水準です。

一方で、他国企業の日本進出が極端に少ない状況ですね。

日本国内の事業者としては、事業が出ていくばかりで入ってこないという事になります。

国内に取り残された企業や労働者が、値段や所得を下げ合いながらワークシェアしているような状況です。

国内の付加価値(GDP)が伸びず、その分配である給与総額も横ばいが続いているのは見てきたとおりですね。

一方で、このようなグローバル化は否定すべきものか、と言うとそうでも無いと思います。

少なくとも、消費者としては、モノやサービスを安く買う事ができるという意味で、恩恵を受けます。

また、完全にグローバル化したわけでもなく、国内事業と海外事業を両方展開してる企業も多いわけですから、下請け会社からすると顧客企業が存続できる事自体が安心となり、自分たちのビジネスが担保される事にも繋がるのかもしれません。

国内を基盤とする企業、労働者、政府が国内経済をどのように成長させていくのか、という事が問われているのかもしれませんね。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“108 日本企業の海外事業 - 国内停滞の一方で成長続く海外” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。