128 日本の物価は高い? - 意外と高い日本の食べ物

1. 私たちの食べ物は高い!?

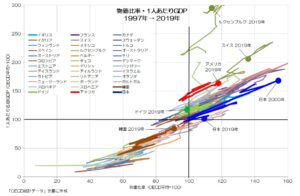

前回は、物価比率と1人あたりGDPの関係にフォーカスしてみました。

物価比率とGDPには強い正の相関がある事がわかりました。

物価比率が高いほど、1人あたりGDPも大きく、豊かな国と言えそうです。

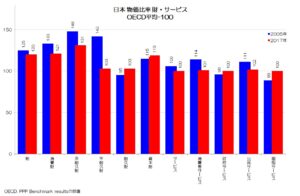

今回は日本の物価比率について、何が高くて、何が安いのかも確認してみましょう。

今回は、まず私たち消費者が購入するような個別消費についてフォーカスしてみたいと思います。

物価比率は、個別の項目ごとに国際比較ができるようになっています。

それらを総合していって、全体の物価比率に調整しているわけですね。

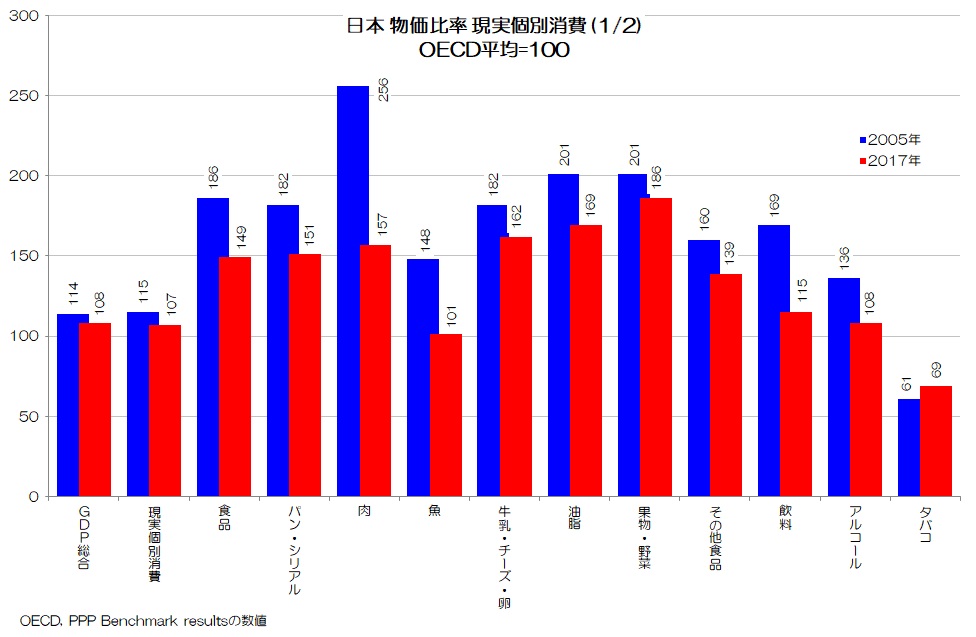

図1 日本の物価比率 現実個別消費 食品・飲料 他

(OECD統計データ より)

図1が現実個別消費のうち、食品や飲料など日常生活に欠かせない物の物価比率です。

もちろん、為替の影響をうけますので、ご留意ください。

数値の意味は、OECDの平均値を100とした場合に、日本のそれぞれの項目の物価比率がどの程度かを示しています。

2005年(青)と2017年(赤)のグラフを並べていますので、12年間で何がどの様に変化したかを確認できます。

まず、そもそもGDPを総合した指標として、114から108に減少している事が確認できますね。

全てを総合すると、物価比率が下がっているという事になると思います。

現実個別消費(Actual Individual Consumption)は、家計が最終的に消費する個々の財やサービスの測定値だそうです。

食品は総じて数値が高いようですが、2005年から大分下がっている事がわかりますね。

食品全体で186→149です。

特に肉が256→157で大きな数値ですね。

2005年はOECDの平均に対して、2.5倍の値段だったという事になります。

魚は少し安くなり、2017年では平均並みですね。

パン・シリアルや牛乳・チーズ・卵、油脂、果物なども総じて高い水準です。

日本は他国に比べると、食材のコストが高いという事が言えそうですね。

タバコは逆に随分と安いようです。

2. その他のモノやサービスの物価は??

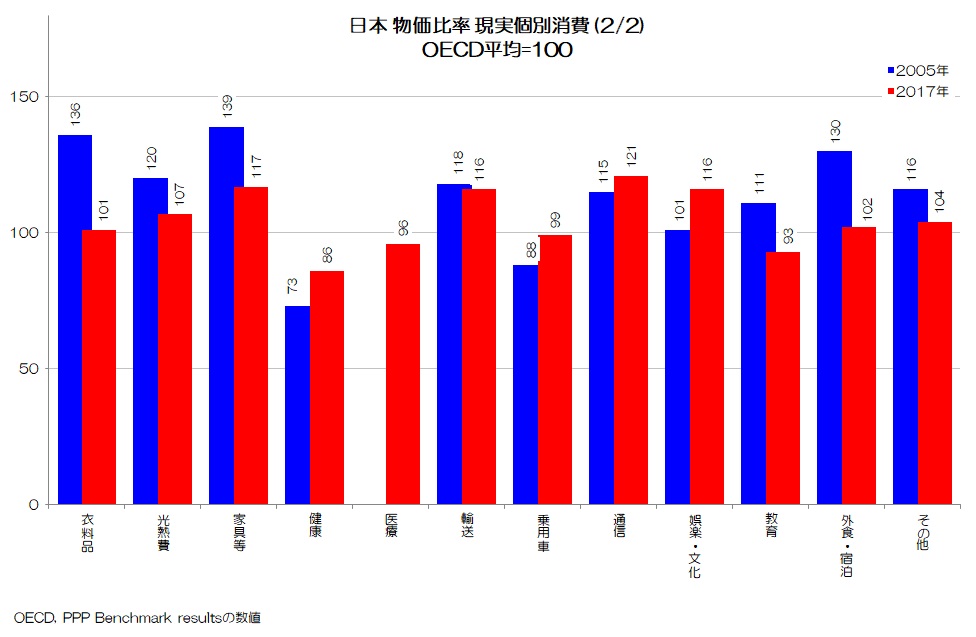

図2 日本の物価比率 現実個別消費 衣料品 他

(OECD 統計データ より)

図2が食品以外の項目です。

大よそ平均よりも高かったものが下がっている傾向のようですね。

衣 料 品:136→101

光 熱 費:120→107

家 具 等:139→117

健 康 :73→86

医 療 :96 (2017年のみ)

輸 送 :118→116

乗 用 車:88→99

通 信 :115→121

娯楽・文化: 101→116

教 育 :111→93

外食・宿泊: 130→102

そ の 他: 116→104

物価比率が上がっているのは、健康、乗用車、通信、娯楽・文化 のようです。

衣料品や光熱費、外食・宿泊などは、大分下がって先進国の平均値に近づいていますね。

大よそOECD平均に近づく方向に変化しています。

今回は、日常生活で消費するモノやサービスの個別の物価比率をご紹介しました。

特に食品はOECDの中でも高い水準ですが、この12年で大分下がってきたようです。

それ以外の項目も概ね物価が下がり、平均値に近づいているという事がわかりました。

日本は日常生活では食品は高いけれど先進国としては普通の物価比率の国、という事が言えそうです。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“128 日本の物価は高い? - 意外と高い日本の食べ物” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。