189 株式という企業の特別な負債 - 1人あたりの国際比較

1. 企業の「株式」は増えるもの?

前回は企業の負債(Liabilities)のうち、借入(Loans)について着目してみました。

通常企業は借入を増やし、それを事業に投じて付加価値や生産性を向上させ、利益を増やし、消費者でもある労働者への分配を増やします。

このような事業投資を増やしていれば、企業の借入も増えていくのが自然ですね。

他国は企業の借入が増えていく事も確認できましたが、同時に日本は借入が目減りしている事もわかりました。

今回は、企業の負債に計上される株式(Equity)について着目してみたいと思います。

負債側に計上される株式は、株主の持つ株式の総額を表したものになりますね。

株主資本とも言われ、株主が所有する企業の金銭的価値とも言えるものです。

この項目は国民経済計算などでは、持分・投資信託受益証券とも表記されます。

日本の統計で言うと法人企業統計調査では、この株式については負債側に計上されていません。

一方、内閣府の国民経済計算や、日銀の資金循環では負債側に計上されています。

企業とは誰のものなのか、という見方で考えると非常に興味深い相違ですね。

企業経営者からすると、既に発行済みの株式が、市場でどのような株価となるかは、経営には直接的に関係はありません。

新株発行時は、それが事業用資金となりえますので、実体経済と株式市場がリンクすると思います。

他に、自社にとって株価が上がるメリットは、持株会やストックオプションなど自社で株式を保有する人の金融資産が増える、他社に買収されにくくなる、新株発行時により大きな金額を調達しやすくなるなどのポイントがあるようです。

企業からすると株価が上昇する事で自然と負債が増え、その株式の所有者としては金融資産が増えます。

株式は金融資産として非常に興味深い特性を持っていると言えそうですね。

まずは日本企業の負債のうち、株式の推移を見てみましょう。

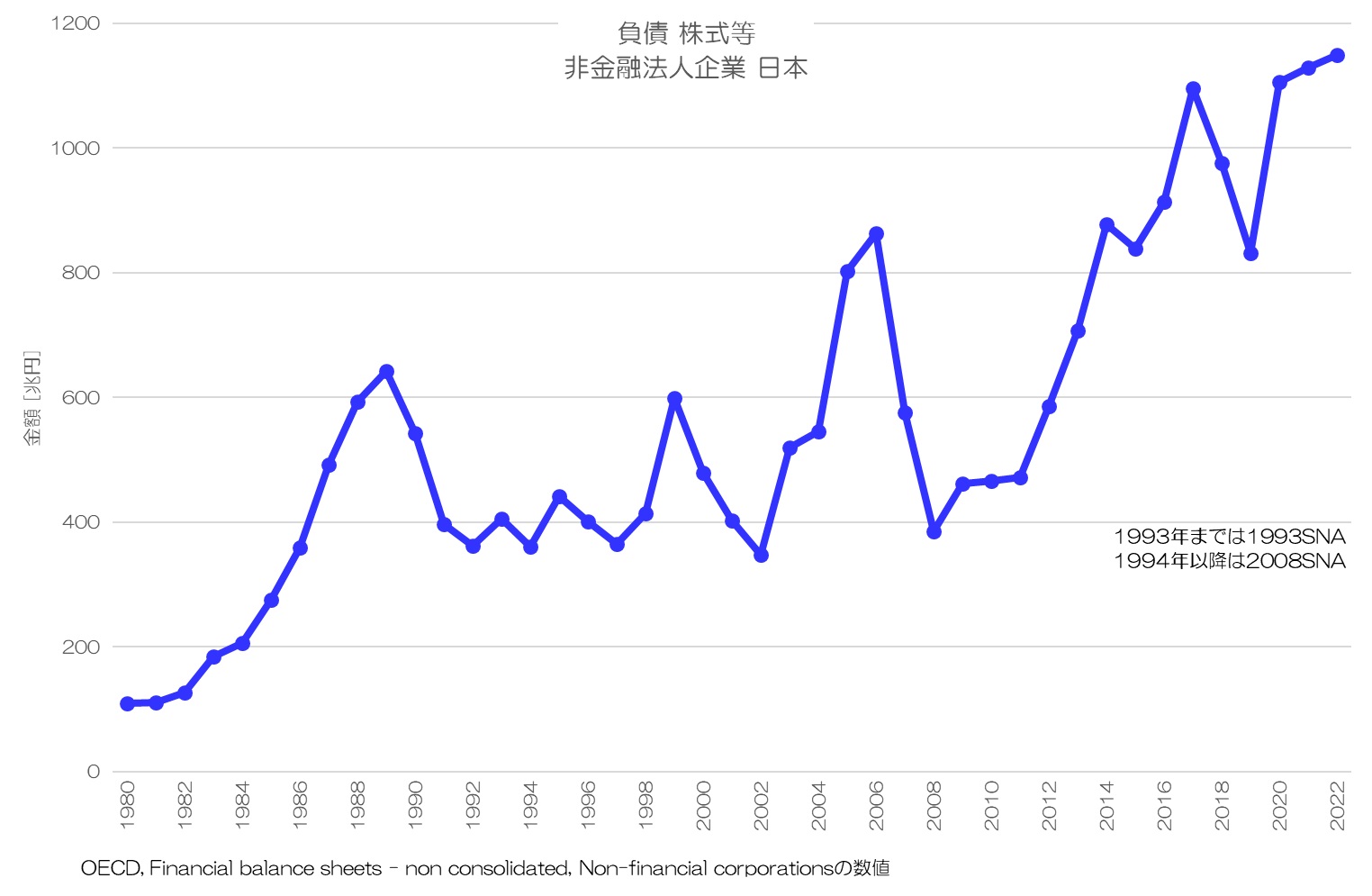

図1 負債 株式等 企業 日本

(OECD統計データより)

図1が、日本企業の負債のうち株式等の推移となります。

1980年代後半の株式バブルの様子も良くわかりますね。

1989年をピークにして一旦大きく減少し、その後はアップダウンしながらも横ばい傾向が続いていました。

リーマンショック後は基本的に増大傾向が続いています。

1989年からすると、既に2倍近くの水準に達している状況のようです。

2. 企業の株式の国際比較

続いて、企業の株式についてドル換算値での国際比較をしてみましょう。

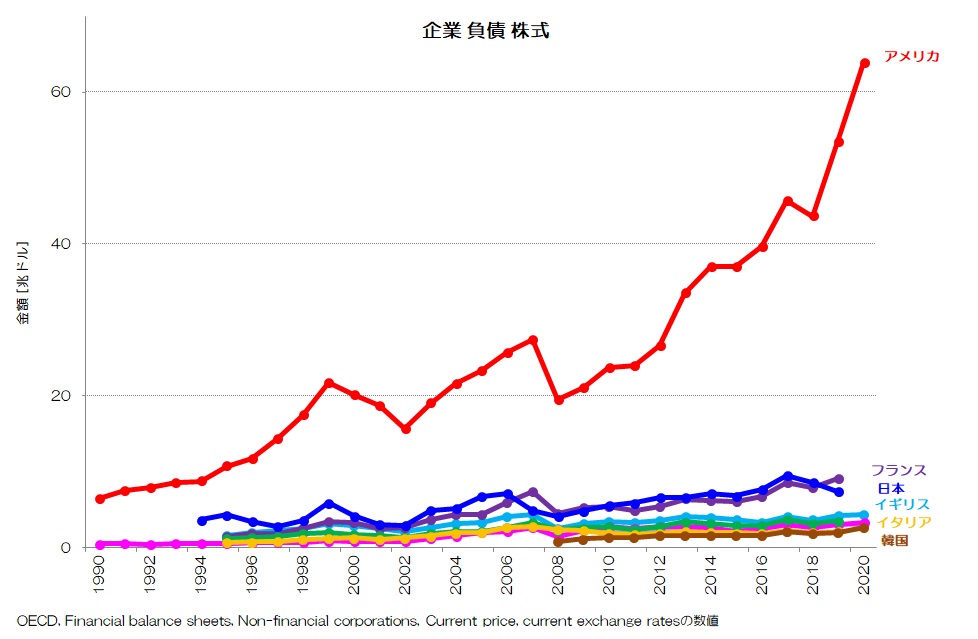

図2 企業 負債 株式 推移

図2は主要先進国の企業の負債側に計上される株式の推移をグラフ化したものです。

圧倒的なアメリカの存在感と成長が際立ちますが、経済規模からするとフランスが存在感を発揮しているようです。

企業の金融資産や負債を比較すると、フランスの存在感が大きい事が特徴的ですね。

金融資産や借入では、1990年代中盤の日本の水準はアメリカと相当するほど極端に高かったわけですが、株式ではそれほどではなかったようです。

ただし、数値のある1994年はバブル崩壊直後くらいなので、バブル崩壊前後では相対的にかなり高かったことが予想されますね。

日本は横ばい傾向ながら、少しずつ増加傾向にあるようです。

また、この株式の数値は時価額となるようです。

新株を発行して新しく資金調達した分だけでなく、既に発行された株式の株価変動分もミックスされた金額である点に注意が必要ですね。

3. 株式の成長とは

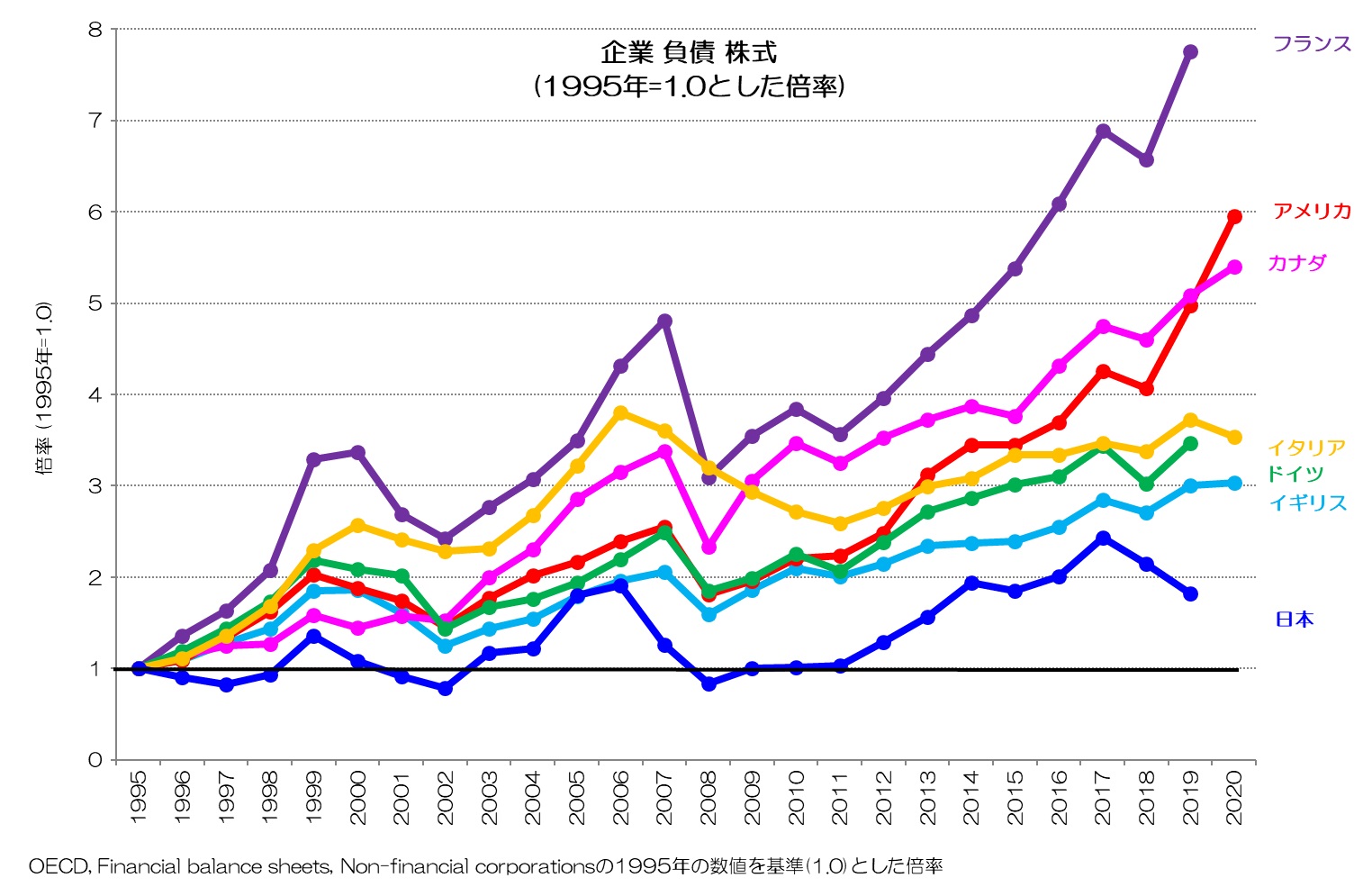

図3 企業 負債 株式

図3は企業の負債のうち株式について、1995年を基準(1.0)とした倍率をグラフ化したものです。

日本は横ばい傾向から2002年ころから増加傾向となり、リーマンショックで大きく落ち込み、その後また増加傾向となっています。

直近では1995年の水準に対して2倍弱にまで増加しています。

ただし、他国は更に成長が大きくなっていますね。

イギリス、ドイツ、イタリアなどで3~3.5倍、カナダ、アメリカで5.5~6倍、フランスに至っては8倍近くとなっています。

企業の成長に伴って、株式総額も増えている状況です。

4. 1人あたりで見てみよう!

それでは、国民1人あたりの水準で比較してみましょう。

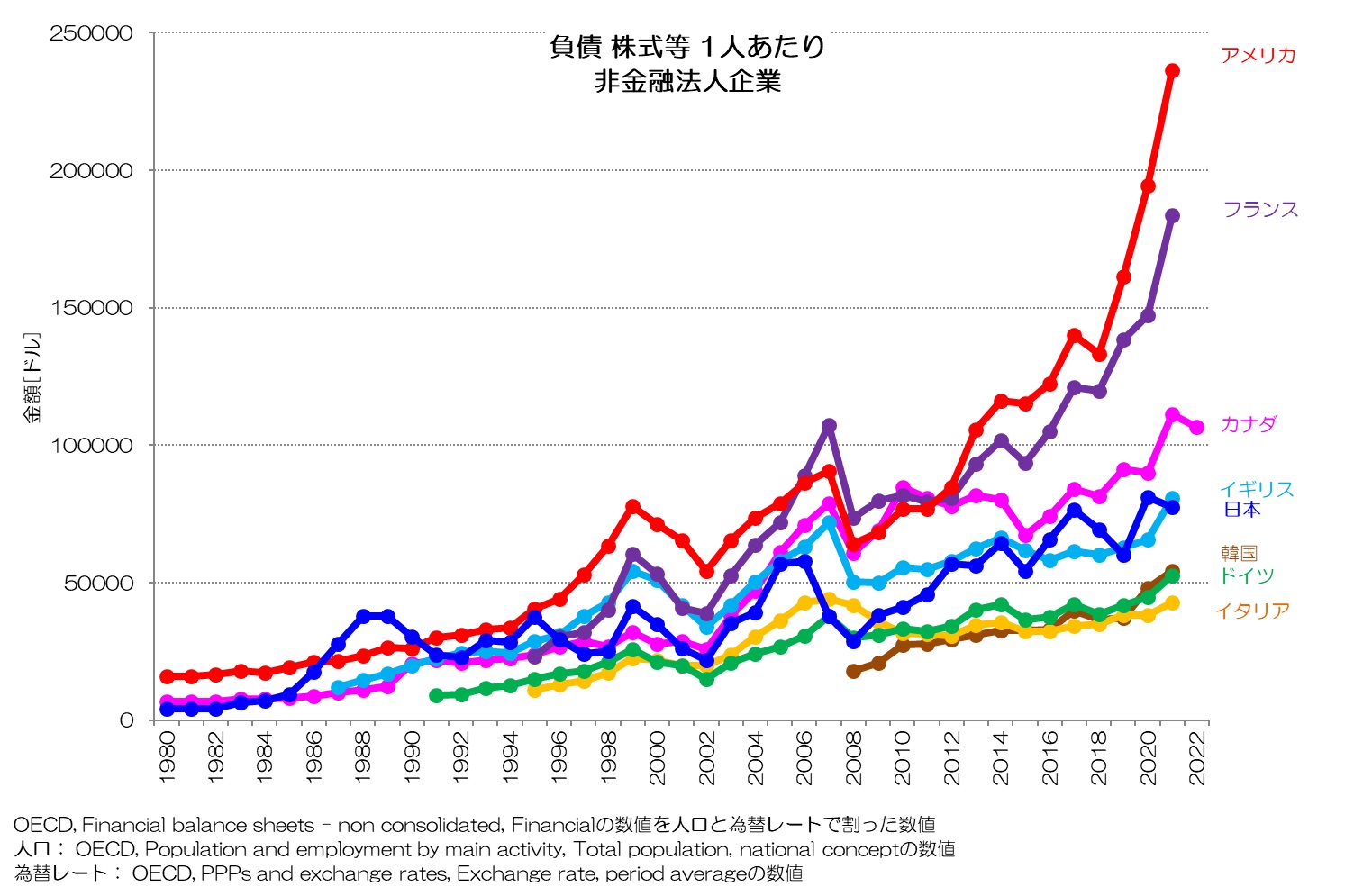

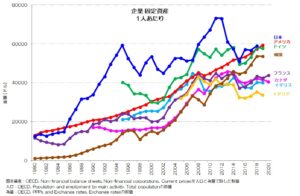

図3 企業 負債 株式 1人あたり 推移

(OECD統計データより)

図3は企業の負債のうち株式を人口で割った1人あたりの数値を表したグラフです。

日本はやや増加傾向ながら、イギリスと近い水準で推移しているようです。

1989年のバブル崩壊直前の水準では、日本はアメリカを超えていたようです。

その後は横ばい傾向が続くうちに、アメリカに抜かされ差をつけられていますね。

リーマンショック以降の増加傾向としては、アメリカやフランスが大きく増大していて、イギリス、イタリア、ドイツなどは停滞気味です。

日本はやや増加傾向ですね。

直近ではイタリアや韓国、ドイツよりは大きく、イギリスと同程度、アメリカやフランスに比べると大きく差をつけられている状況のようです。

5. 日本企業の株式の順位は?

1人あたりの数値での順位も見てみましょう。

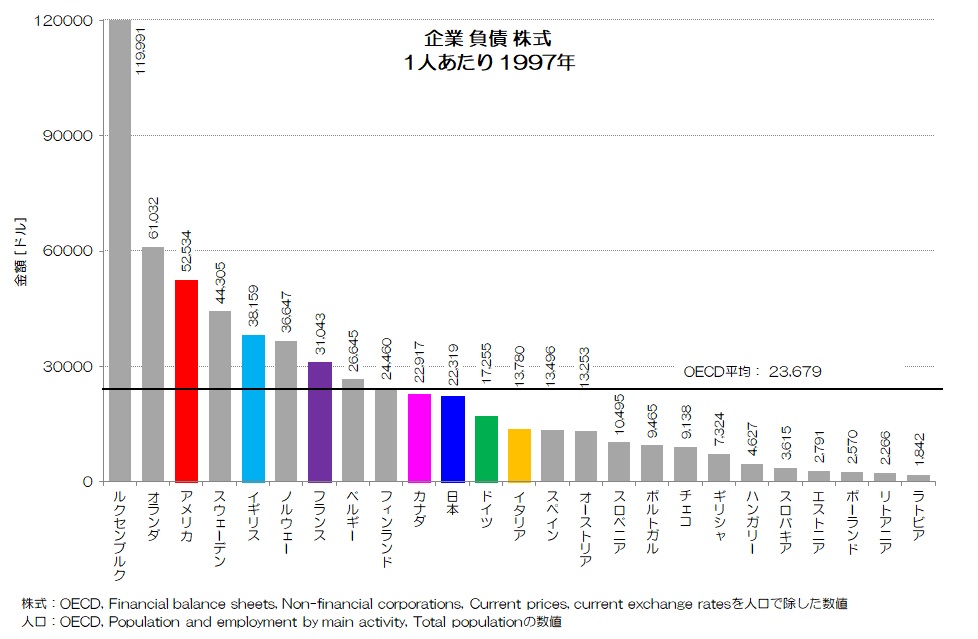

図5 企業 負債 株式 1人あたり 1997年

図5は1人あたりドル換算値の1997年の数値を、大きい順にならべたグラフです。

この年日本は経済のピークであったわけですが、1人あたりの株式総額としては、22,319ドル程度で平均値をやや下回る程度だったようです。

ドイツ(17,255ドル)の3割増し程度、アメリカ(52,534ドル)の半分以下といった水準ですね。

OECD 26か国中12番目と中位に属します。

企業自体が大きく成長していた時期ではありますが、バブル崩壊後という事もあり株式総額としてはそれほど大きくないというのは特徴的です。

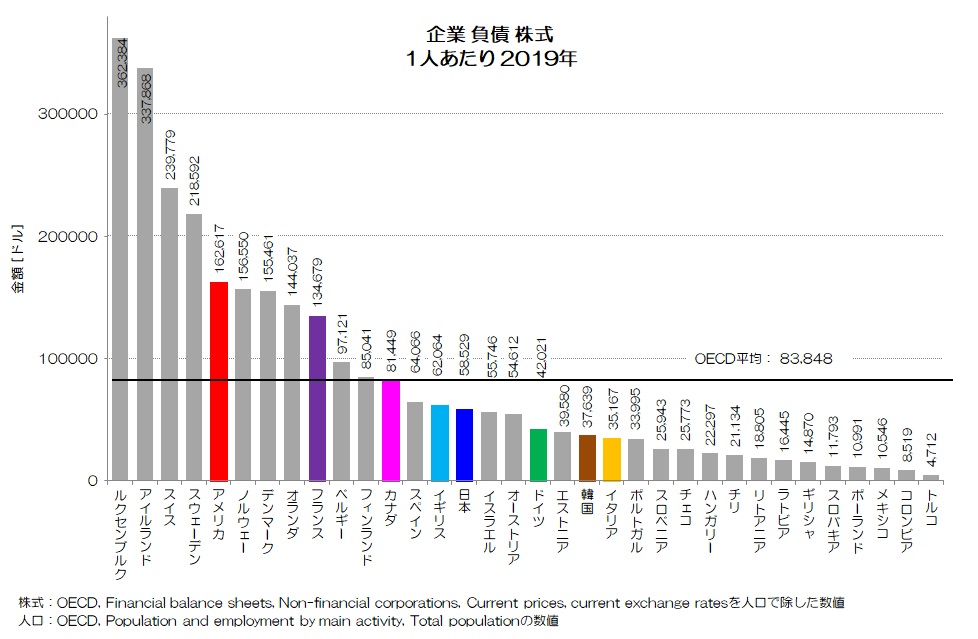

図6 企業 負債 株式 1人あたり 2019年

図6が2019年のグラフです。

日本は58,529ドルで1997年の時点より大きく増加していますが、OECD 34か国中15位と中位に留まります。

平均値(83,848ドル)との差も広がっているようです。

アメリカ(162,617ドル)の順位も高いですが、フランス(134,679ドル)の存在感も大きいですね。

経済が堅調なドイツの水準がやや低いという事も特徴的です。

6. 企業の株式の特徴

今回は、企業の負債のうち株式について着目してみました。

この株式は、損益計算書などには負債項目としては出てきませんね。

あくまでも企業に対する株主の持分(株主資本)という独特な項目となります。

日本企業は、生産する付加価値は停滞していますが、利益と配当金は増えています。

このためか近年日本でも株価は上がり、株式総額も増加傾向ではあります。

一方で、同じ負債側に計上される借入が目減りしているため、株式の増加と相殺して企業の負債全体としては横ばいが続いているような状況ですね。

企業の金融資産は増え続けているため、差し引きの純金融負債が目減りしている特殊な状況です。

先進国の多くは、企業の金融資産が増えていますが、負債がそれ以上に増えているため純金融負債が増え続けている状況です。

家計、企業、政府、金融機関、海外の経済主体で分けて考えた場合、家計は一方的に純金融資産が増加し続ける主体です。

その一方で、純金融負債を増やし続ける主体が必要になるわけですが、通常はそれが企業となるわけですね。

日本の場合はこれまで見てきたように、企業の純金融負債がむしろ目減りしているくらいなので、その分も補ってさらに純金融負債を増やす主体がある事になります。

それが、政府と海外になるわけですね。

政府の国債発行残高が「国民の借金1人あたり〇〇万円」などと言われて問題視されていますが、そもそも政府が負債を増やさなければいけなくなっているのは、企業が負債を増やしていない(増やせていない)ためとも言えそうです。

ただし、その負債には借入だけでなく、株式も含まれている事になります。

経済は、公と民という単純な関係ではなく、家計、企業、政府、海外によるより複雑な相互関係と言えますね。

その中でも、日本はバブルを含め企業の変化が非常に大きいようです。

企業が国内での事業投資と付加価値向上が連動していく姿勢に変化していく必要がありそうです。

近年では少しずつその傾向が見え始めているようです。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“189 株式という企業の特別な負債 - 1人あたりの国際比較” に対して3件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。