177 日本の経済で起こっている事 - 経済活動別GDPの変化

1. 停滞する経済、縮小する製造業

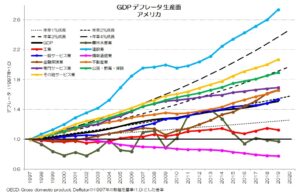

前回はGDPデフレータの詳細について各国との比較をしてみました。

主要国では主に携帯電話料金の値下げや通信速度の向上等、情報通信業の物価が下がっていて、建設業や専門サービス業、公務・教育・保健などの物価が上昇している傾向のようです。

工業(製造業)もドイツや韓国を始め、少しずつ物価が上昇している国が多いようです。

しかし、日本は多くの産業で物価が停滞し、情報通信業ばかりか最大産業である工業の物価が大きく下落している事が特徴的でした。

今回は改めて日本の国内統計データを基に、日本経済の変化を明らかにしていきたいと思います。

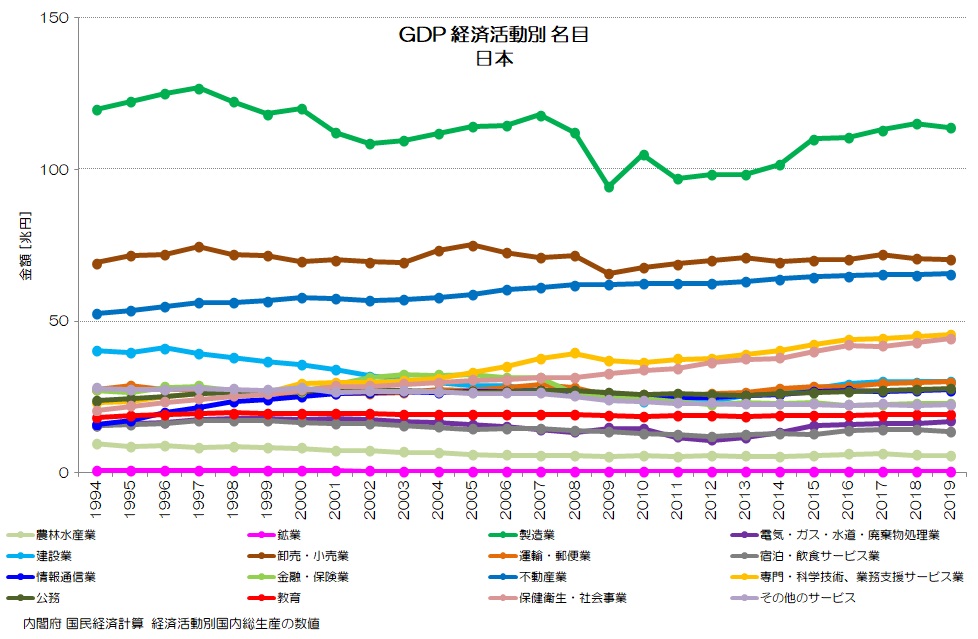

図1 GDP 経済活動別 名目 日本

図1は内閣府で公表している国民経済計算のうち、GDPの経済活動別の推移です。

今まで本ブログ内でGDP生産面と呼んでいたものですね。

本ブログでも何度も述べていますが、GDPは付加価値≒粗利の合計値です。

私たち労働している人間からすれば、GDPは仕事の価値そのものと言えます。

そして、GDPには生産面と共に、支出面、分配面があります。

分配面は私たち労働者の賃金を含みますね。

日本のGDPは1997年を転換点として停滞が続いています。

図1はその中の経済活動(産業)別の推移となるわけです。

どのような産業の付加価値が増えているのか、これを見れば一目でわかります。

改めて図1を見てみると、最大産業は製造業で概ね100~120兆円で推移しています。

1997年に126兆円ほどのピークとなり、その後はアップダウンしながらも停滞していて、2019年では115兆円ほどです。

1997年はGDPや平均給与など、日本の様々な経済指標がピークとなり、停滞の起点となった年です。

最大産業の製造業が、付加価値が上がるどころか10兆円も下がっている事になります。

製造業の次の規模が卸売・小売業で約70兆円、その次が不動産業で約65兆円です。

卸売・小売業はほぼ横ばい、不動産業はやや増加傾向です。

さらに、専門・科学技術・業務支援サービス業45兆円、保健衛生・社会事業45兆円と続きます。

一方で1994年には40兆円で4番目の規模だった建設業は、直近では30兆円ほどとなり6番目の規模にまで後退しています。

製造業と建設業を合わせて20兆円が減り、不動産業、専門・科学技術・業務支援サービス業、保健衛生・社会事業で40兆円ほど増加しています。

その他の産業は15~30兆円ほどの規模で、横ばいか、規模が縮小している産業が多いですね。

縮小する産業と拡大する産業の変化を伴いながら、GDP全体としては横ばい傾向が長期間続いてきたことになります。

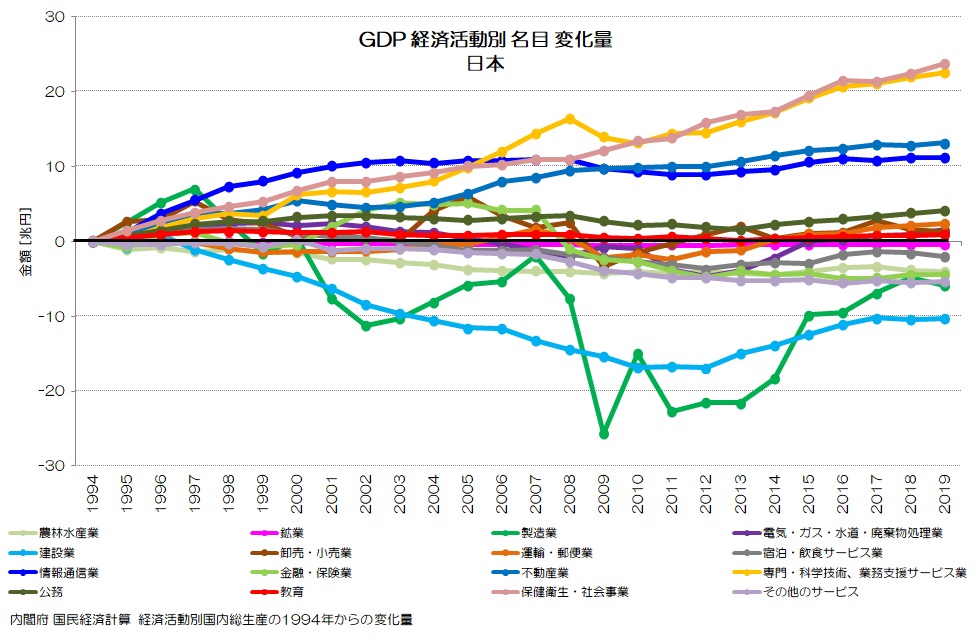

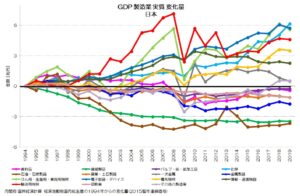

図2 GDP 経済活動別 名目 変化量 日本

図2が産業別のGDPの1994年を基準にした変化量を表したグラフになります。

どの産業がどれだけ付加価値が増えたか(減ったか)がわかりますね。

興味深いのが情報通信業です。

1994年から2003年にかけて右肩上がりに10兆円ほど増加しましたが、その後横ばいです。

この時期はPHSや携帯電話が普及した時期ですね。

情報通信業の付加価値はその後ほとんど増えていない事になります。

また、大きく成長しているのが保健衛生・社会事業と専門・科学技術・支援業務サービス業です。

それぞれ25兆円ほどずつ経済規模が増加しているのは特徴的ですね。

介護事業や病院事業の含まれる保健衛生・社会事業は高齢化などの社会事情を反映したものに思います。

労働者数も大きく増えている分野ですね。

専門・科学技術・支援業務サービス業がなぜこれほど成長しているのかを考えた場合、もちろん士業などの専門職の事業が成長している事も考えられますが、支援業務サービス業に労働者派遣業も含まれるためこの業種の寄与も大きいのかもしれません。

例えば、製造業の労働者が派遣労働者に置き換えられたとすれば、製造業の労働者が減り、支援業務サービス業の労働者が増えた事になりますね。

製造業と建設業がマイナスです。

特に興味深いのは、他の産業が緩やかな推移を示しているのに対して、製造業はアップダウンが激しい点です。

この製造業のアップダウンと、GDPの推移が連動しています。

良くも悪くも、日本の経済は製造業の影響を大きく受けていると言えるのではないでしょうか。

2. 気になる製造業の中身は?

国民経済計算の統計データには、製造業の付加価値について、更にもう一段詳細な項目までデータが揃っています。

気になる製造業の中身についても見てみましょう。

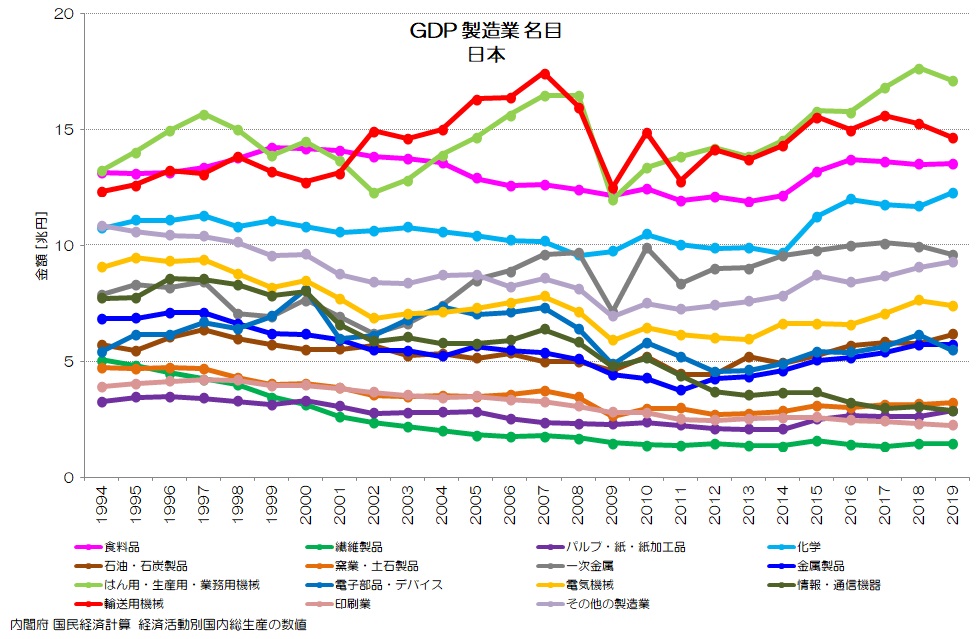

図3 GDP 製造業 詳細 名目 日本

図3が製造業の詳細項目についての付加価値をグラフ化したものです。

製造業の中でどのような業種が規模が大きいのかがわかります。

日本の場合は、何と言っても自動車を含む輸送用機械が大きいですね。

近年では約15兆円の規模となります。

もう一つ大きな業種ははん用・生産用・業務用機械ですね、近年で17兆円ほどです。

3番目が食料品の13.5兆円、4番目に化学の12兆円です。

規模の大きな輸送用機械とはん用・生産用・業務用機械はアップダウンが激しいようです。

景気や為替の影響を大きく受けているような印象です。

その他にも横ばいか縮小している業種が多いようです。

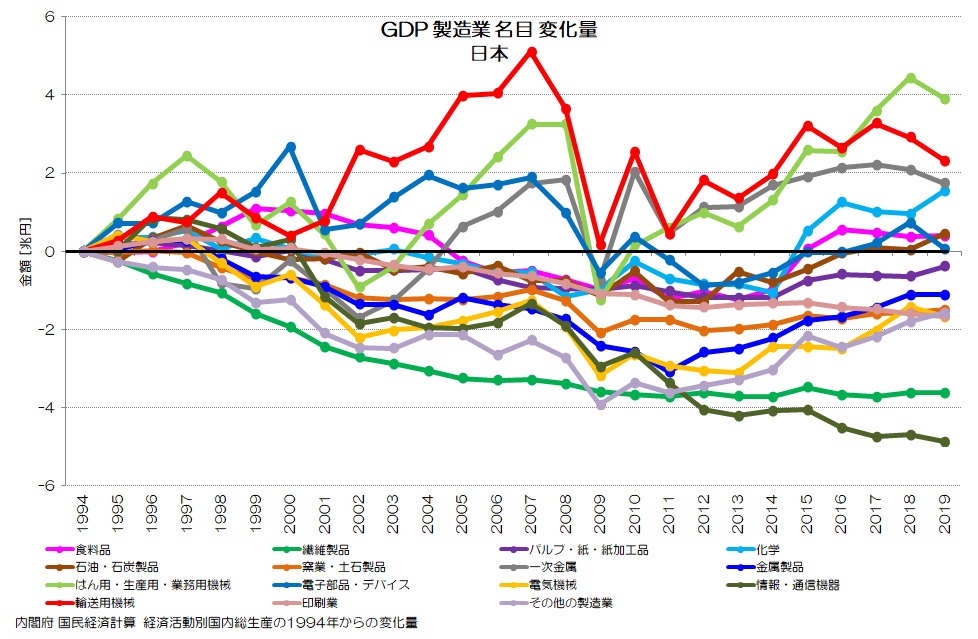

図4 GDP 製造業 詳細 名目 変化量 日本

図4がそれぞれの業種の1994年を基準とした変化量をグラフ化したものです。

輸送用機械、汎用・生産用・業務用機械、電子部品・デバイス、一次金属などがややプラスよりでアップダウンを繰り返しています。

一方で、情報・通信機器、繊維製品は右肩下がりで下がっていますね。

情報・通信機器はPCなどの情報機器、携帯電話などの通信機器を思い浮かべれば、日本での生産停止などが相次いでいる業種で、この推移も納得感があるかもしれません。

一方、下落傾向から、2012年頃を底にして上昇傾向の業種もいくつかありますね。

電気機械、金属製品、パルプ・紙・紙加工品、化学、食料品といったあたりです。

ただ、長期で見ればマイナスの業種が多く、合計値の推移では1997年のピークに対して10兆円ほど縮小しているという事ですね。

売上高ではなく付加価値ですので、これだけの仕事が日本国内から減ったという事を意味すると思います。

日本の製造業は近年過去最高益を更新する企業も多いですね。

国内の付加価値がこれだけ縮小していながら、何故過去最高益が出せるかと言えば、海外で稼いでいるからという事は良くおわかりいただけているのではないでしょうか。

参考記事: 日本製造業の歪なグローバル化

一方で、国内はこれだけ仕事が減っているわけです。

つまり、国内事業はそこそこに、海外で大きく成長する、というのが現在の製造業の在り方となっているわけですね。

他国は外国企業が自国にも入ってきて双方向的なグローバル化が進んでいます。

自国企業が海外へと進出して、外国企業がほとんど自国に入ってこず、国内産業が空洞化しているのは日本くらいのようです。

経済の在り方が、日本だけどこか歪な感じがします。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“177 日本の経済で起こっている事 - 経済活動別GDPの変化” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。