193 産業別に見る経済成長の特徴 - 名目・実質GDP変化率

1. 経済の成長の形とは!?

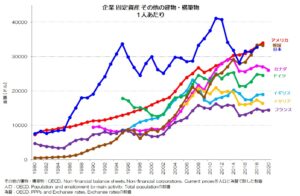

前回は、企業の固定資産のうち、工場や研究施設などのその他の建物・構築物についてフォーカスしてみました。

機械・設備と同様に、日本企業は1990年代に極めて大きな水準に達し、その後停滞している状況です。

他国が少しずつ投資を重ねた結果、近年では日本はアメリカや韓国と同水準に落ち着いてきているようです。

過去極端に投資した結果、長引く経済停滞を引き起こしたのだとすれば、そろそろその停滞からも脱していけるタイミングになってきたとも言えそうですね。

今回は、その企業が主役となる経済活動のうち、産業別の成長の傾向についてまとめてみたいと思います。

各国の各産業について、名目GDPと実質GDPの成長率について散布図を作成すると、物価との関係も含めて、一般的な成長の形が見えてくるはずです。

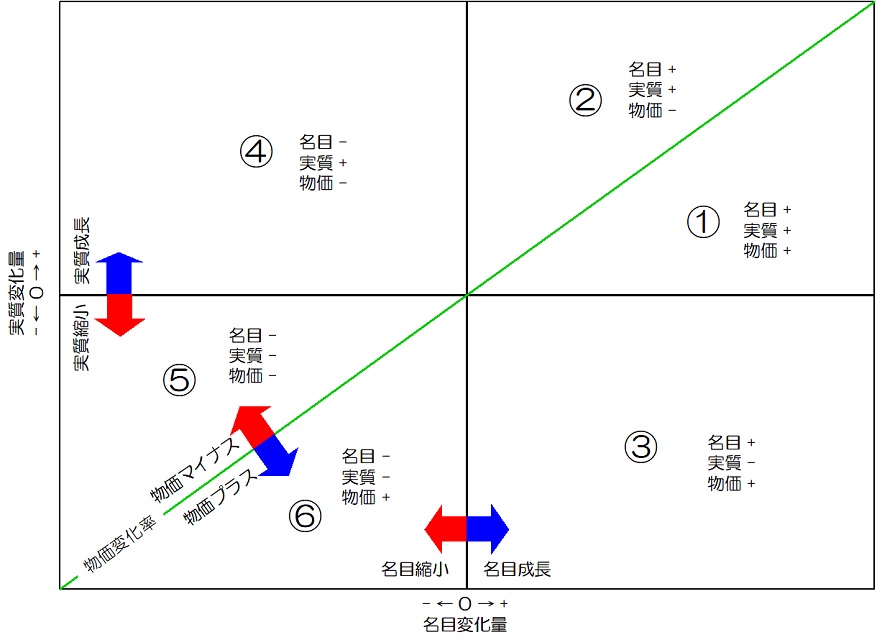

図1 GDP変化量 散布図 イメージ

図1はこれからご覧いただく散布図を模式図に表したものです。

以前、日本の国内統計についてはこの散布図をご紹介しました。

参考記事: 日本経済の中身の変化

この相関図は、横軸が名目GDPの変化量、縦軸が実質GDPの変化量です。

緑色の線が名目変化量=実質変化量となり、物価変化率=0の境界線となります。

そうすると、各軸と物価変化率=0の線で区切られる6個の領域ができます。

各産業がどの領域に属する成長をしているかが一目でわかる事になります。

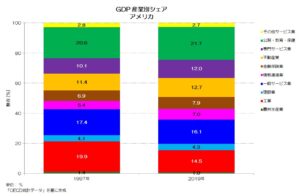

まずはアメリカのグラフから見てみましょう。

1997年から2018年の変化となります。

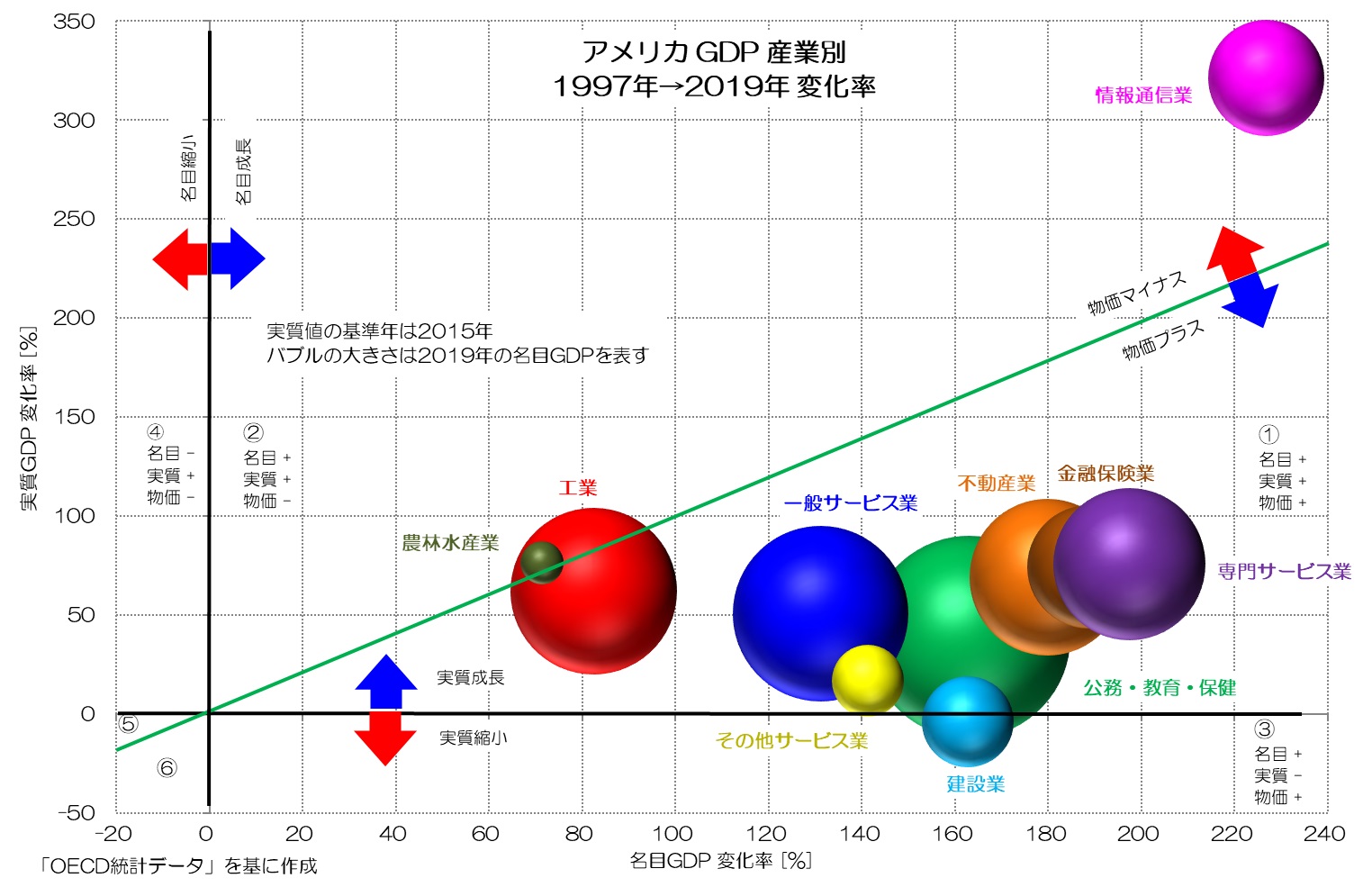

図1 アメリカ GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図1がアメリカの産業別GDPの変化です。

横軸、縦軸共に1997年の水準からの変化率で表現しています。

アメリカの場合は、工業も含めて①の領域に属している産業が多い事がわかります。

つまり、名目GDPが成長していて、物価もプラス成長しており、物価成長分だけ目減りしつつも実質GDPも成長している領域ですね。

専門サービス業や金融業、不動産業の成長が大きい事がわかります。

建設業はやや③の領域に入っているようです。

物価が上がって、名目値も成長していますが、実質値は縮小している状況ですね。

名目GDPは金額そのままの経済規模を表しますが、実質GDPとは数量的な規模を表すものと考えて下さい。

一方で、③の領域に属するのが農林水産業と情報通信業ですね。

特に情報通信業はそれなりに規模の大きい産業です。

名目値が成長していますが、物価が減少する事で、実質値がさらに成長している領域です。

このように、名目値と実質値の成長率を見る事で、物価も含めた各産業の成長の仕方がわかります。

一般的には、①の領域で成長する産業が多いという事がわかると思います。

2. 各国の状況も見てみよう!

それでは、主要国のうち他の国々についても同様の相関図を見ていきましょう。

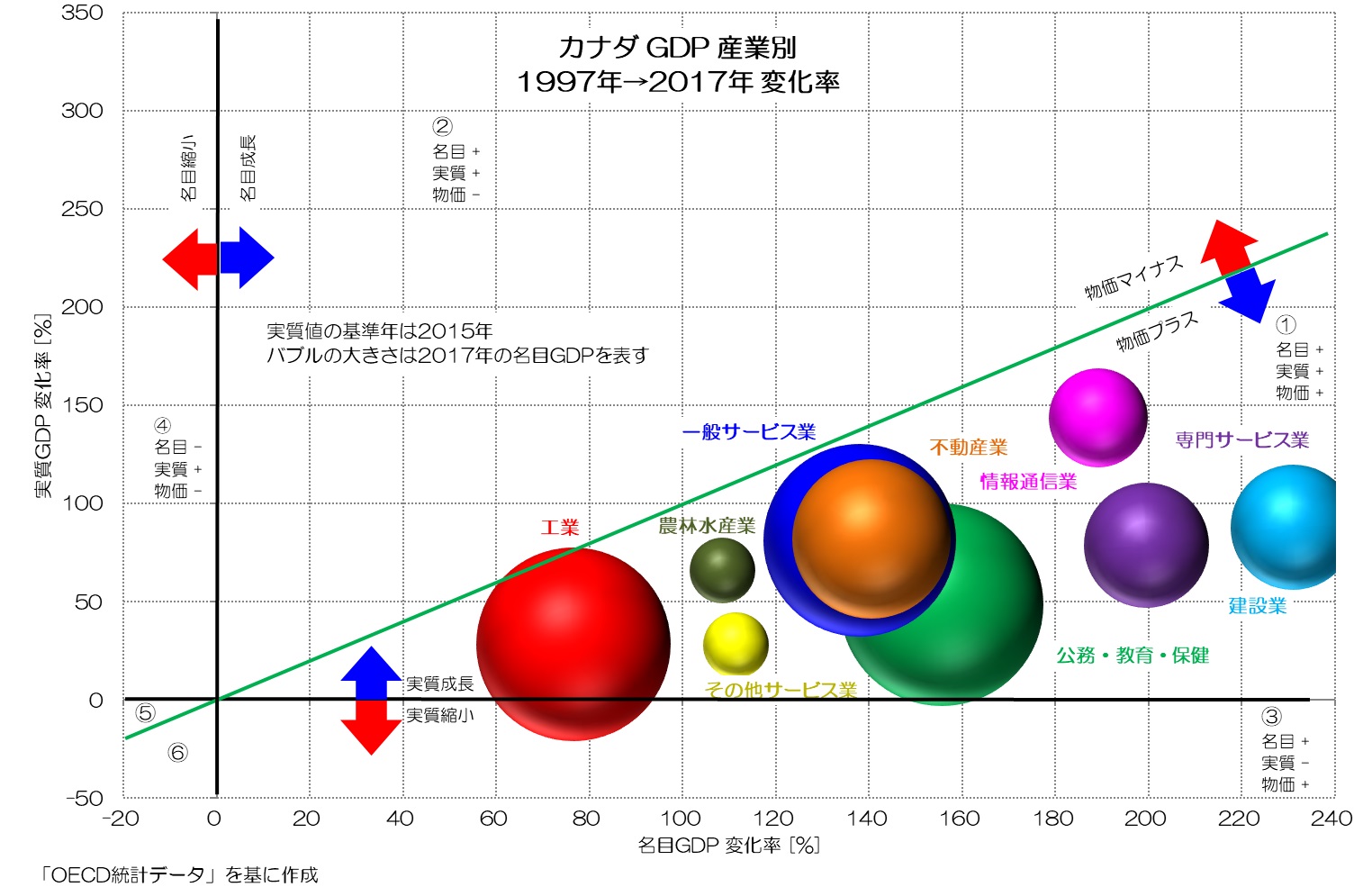

図2 カナダ GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図2がカナダのグラフです。

全ての産業が①の領域に属する、非常にきれいなグラフになっています。

それぞれの産業が順調に成長していると言えそうです。

特に情報通信業や専門サービス業、建設業の成長率が高いようです。

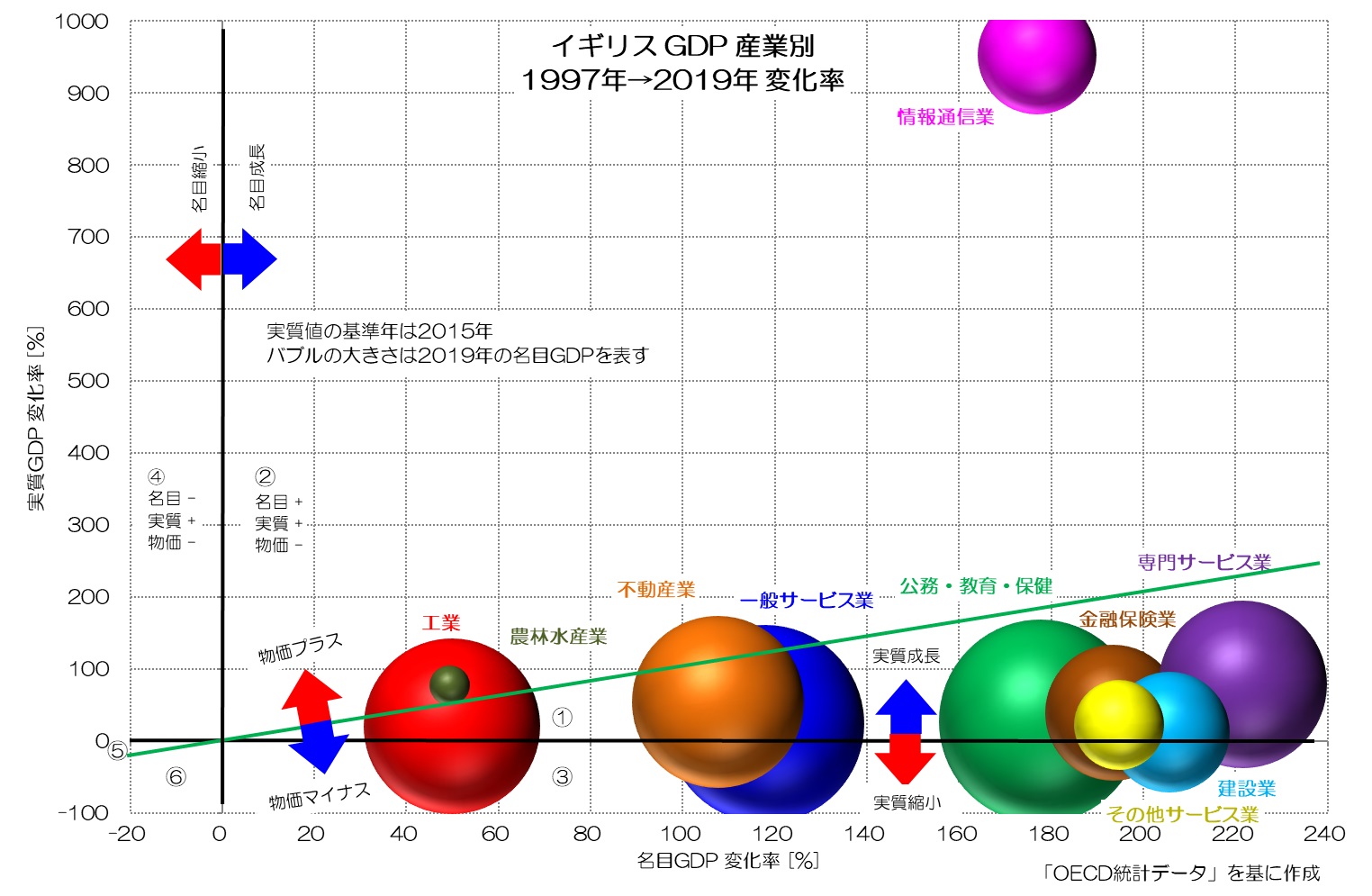

図3 イギリス GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図3がイギリスのグラフです。

特筆すべきは、情報通信業の実質GDP成長率ですね。

極めて高い成長率になっていて、1997年の実に10倍程度となっています。

その影響で他の産業の成長率が見難いのですが、農林水産業以外は全て①の領域となっています。

専門サービス業、建設業、金融業の成長率が高いようです。

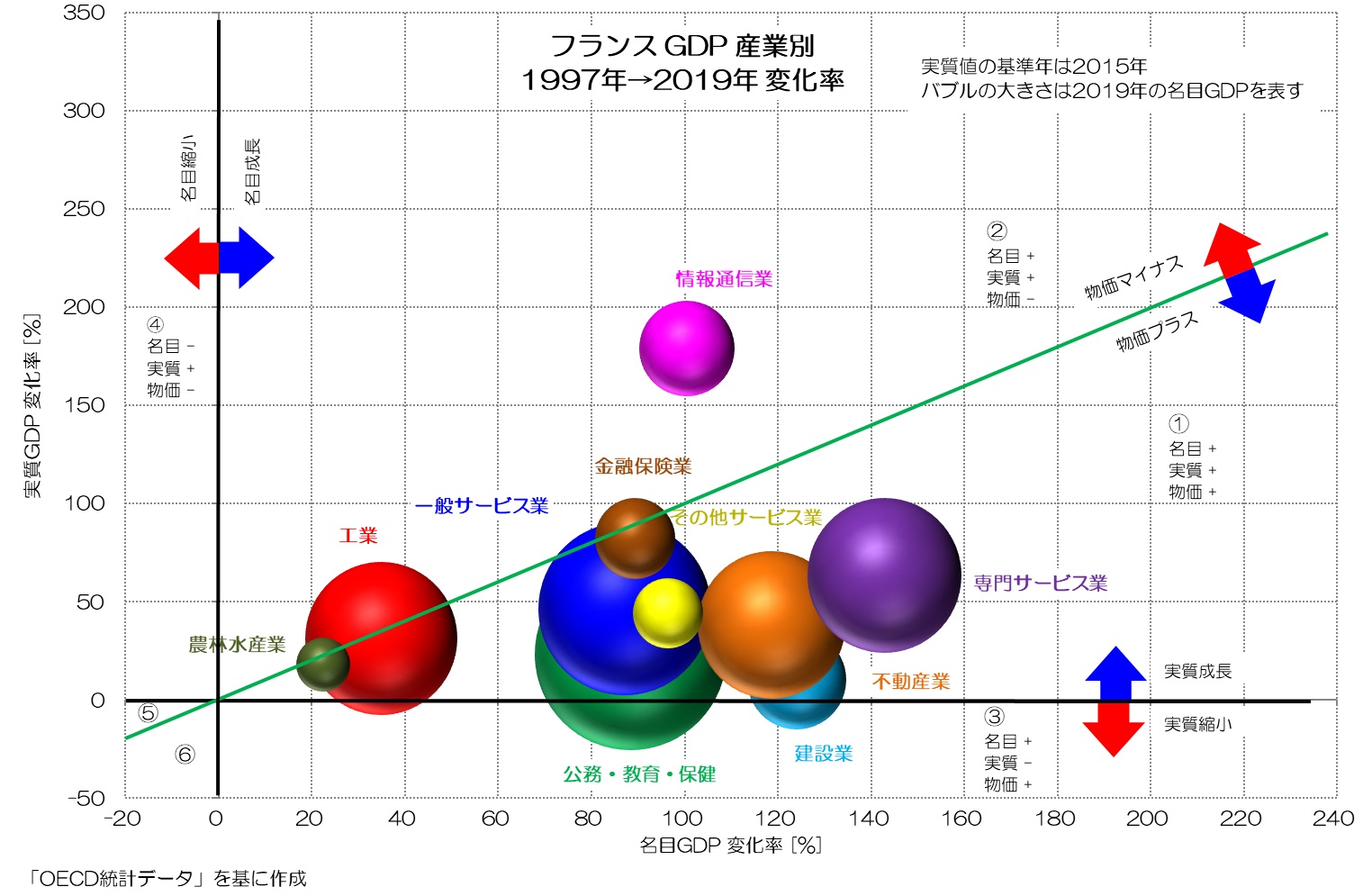

図4 フランス GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図4がフランスのグラフです。

やはり①の領域に入る産業が多く、中でも専門サービス業が成長しています。

また、情報通信業が②の領域に入っているのは、アメリカやイギリスと同様ですね。

工業や農林水産業の成長率が低い事も共通しています。

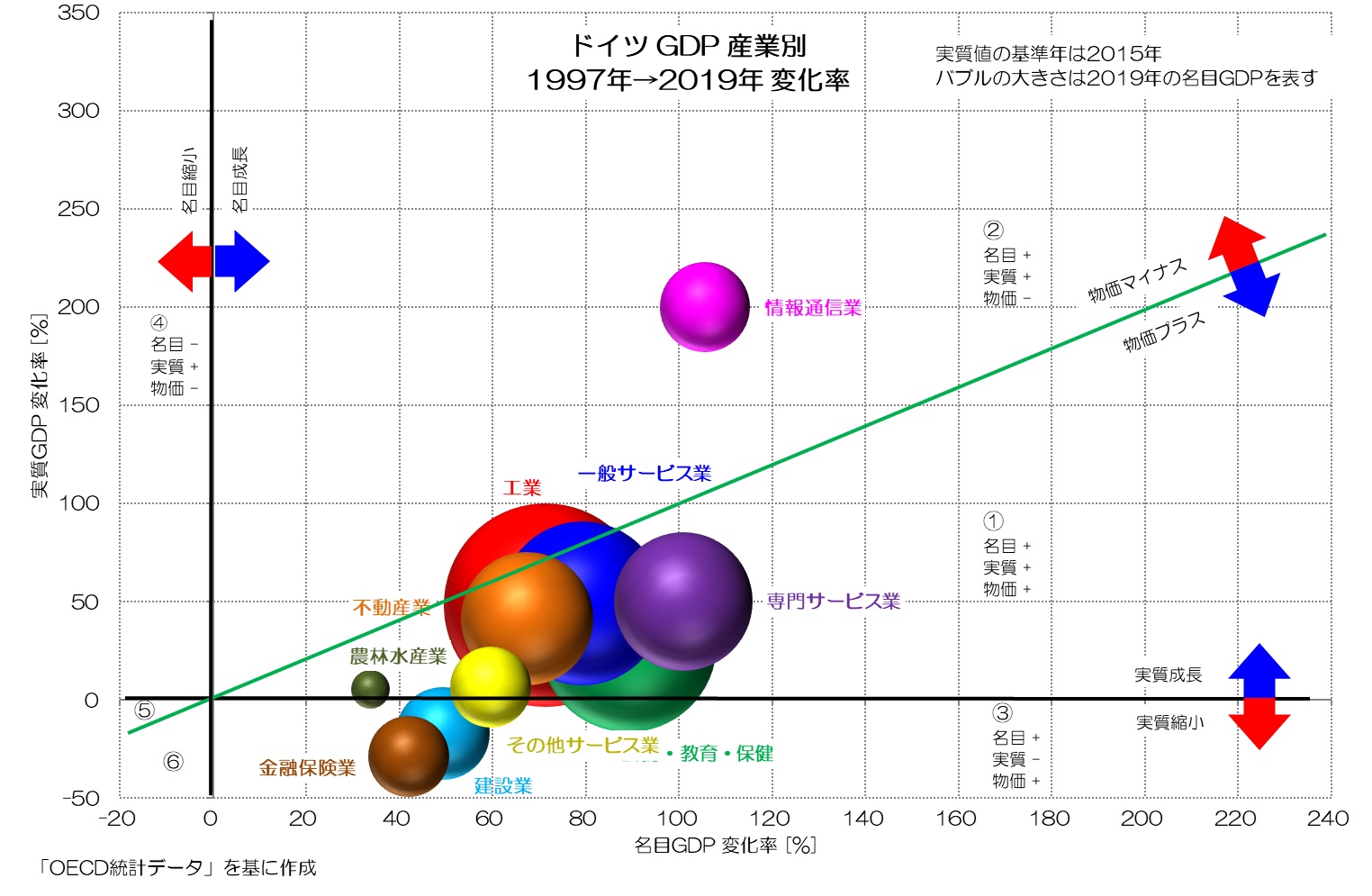

図5 ドイツ GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図5がドイツのグラフです。

多くの産業が①の領域で、特に専門サービス業の成長率が高い事は他国と共通ですね。

情報通信業が②の領域というのも共通しています。

ただしドイツの場合は、全体的に名目値の成長率が低いという事と、金融業と建設業が③の領域に属しているのが特徴的です。

③の領域は物価が上がり、名目GDPは成長しているけど、実質GDPが縮小している領域です。

実は高付加価値化により、仕事量は減っていても、成長できているという解釈もできます。

また、工業の成長率が他の産業と比べてそん色ない水準と言うのもドイツの特徴かもしれません。

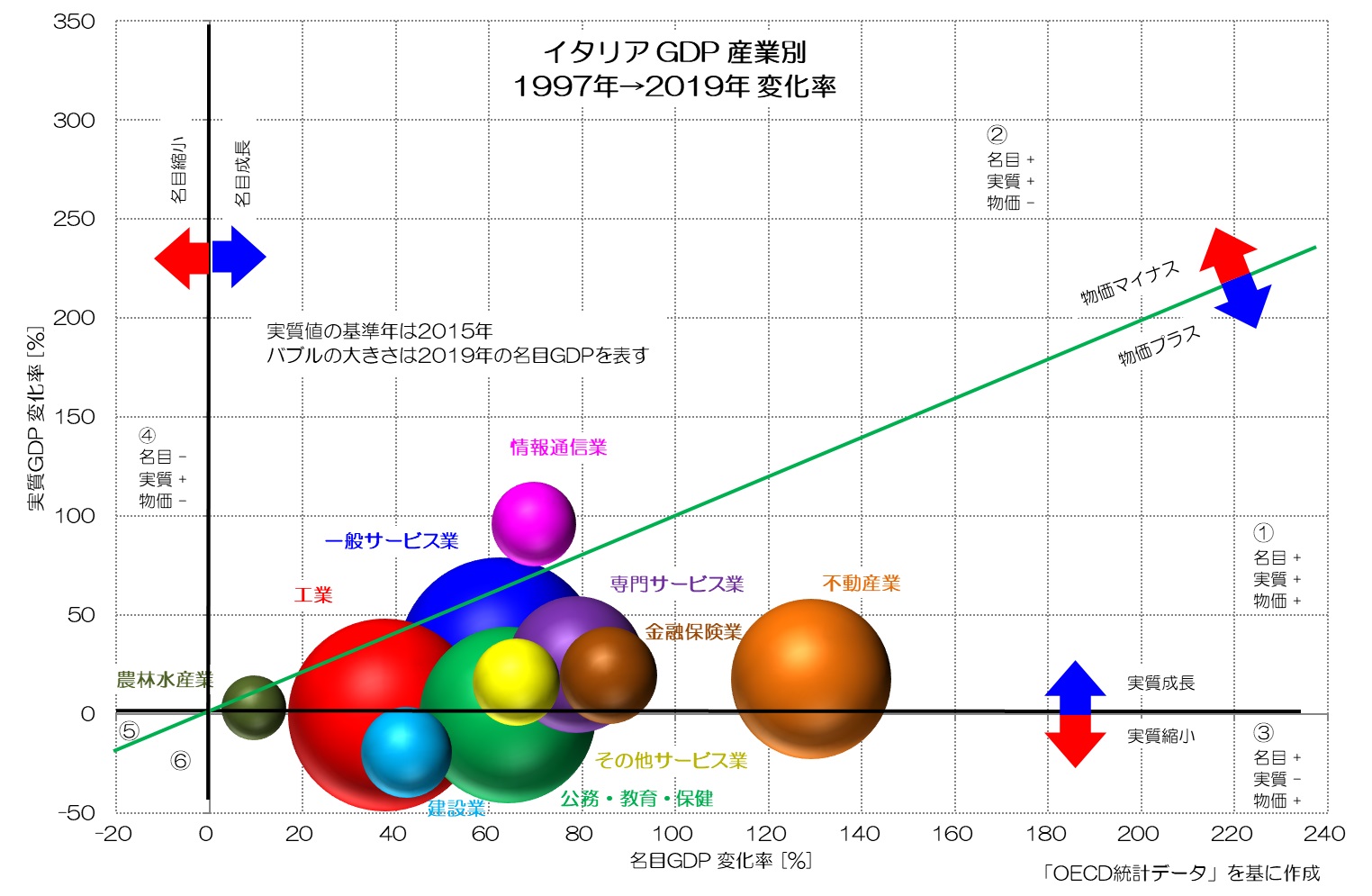

図6 イタリア GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図6がイタリアのグラフです。

やはり多くの産業が①の領域ですが、全体的に成長率が低いですね。

工業や農林水産業の成長率が低く、情報通信業が②に属する事も共通です。

一方で、不動産業の名目成長率が高い事と、建設業が③の領域に属している事が特徴的ですね。

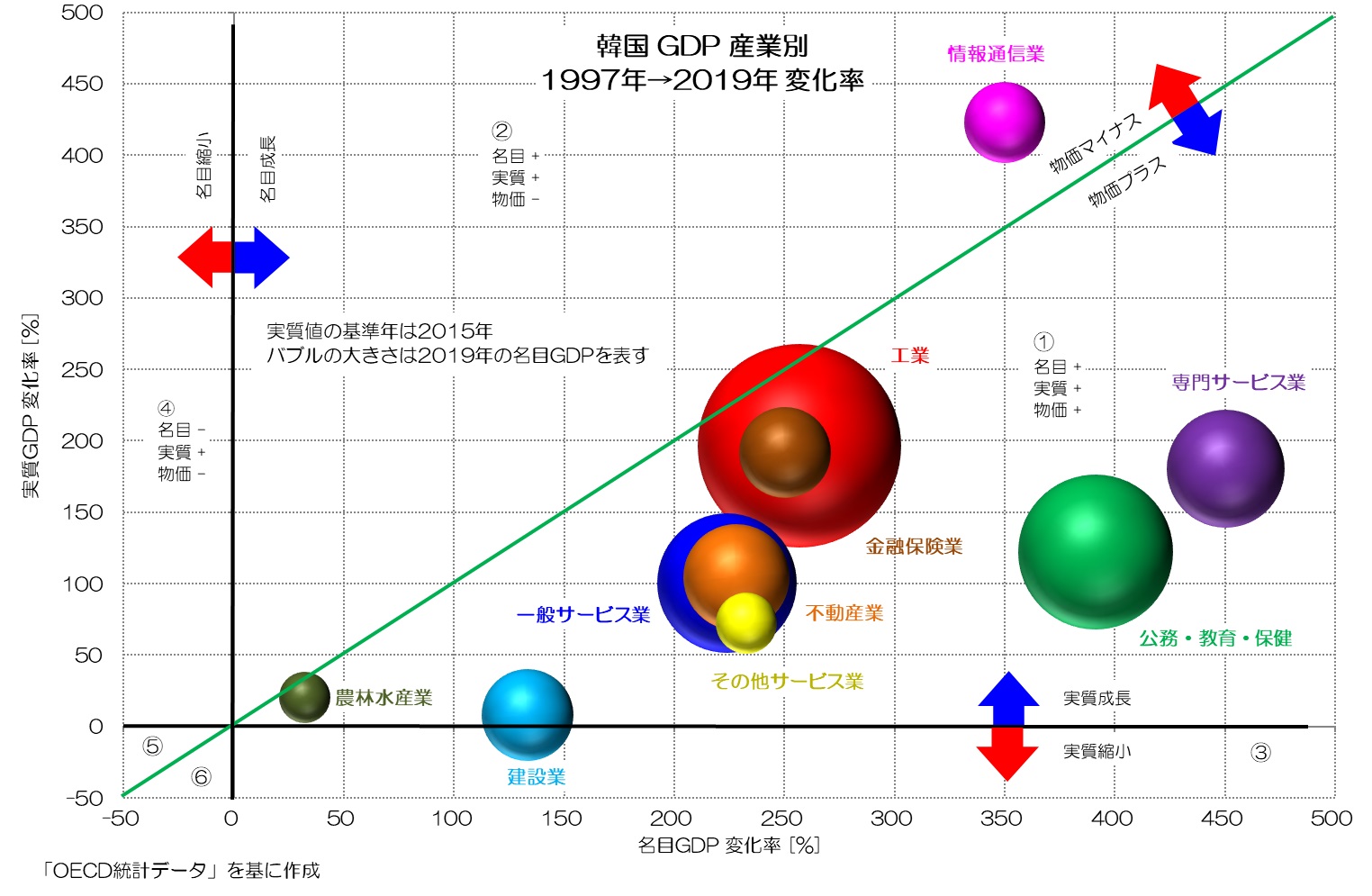

図7 韓国 GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図7が韓国のグラフです。

韓国はG7各国と比べると成長率が全体的に高いのが特徴です。

最大産業の工業の成長率も非常に高いですね。

専門サービス業の名目成長率が高く、農林水産業の成長率が低い事、情報通信業が③の領域に属している事も共通ですね。

このように見ていくと、主要国の産業の成長についての共通点が見えてきます。

・ 多くの産業が①の領域で成長している(名目+、実質+、物価+)

・ 情報通信業が②の領域で成長している国が多い(名目+、実質+、物価-)

・ 専門サービス業の名目成長率が高い(領域は①)

・ 工業や農林水産業の名目成長率が低い国が多い

3. 日本の特殊事情

それでは、日本のグラフについても確認までに同じOECDのデータで見てみましょう。

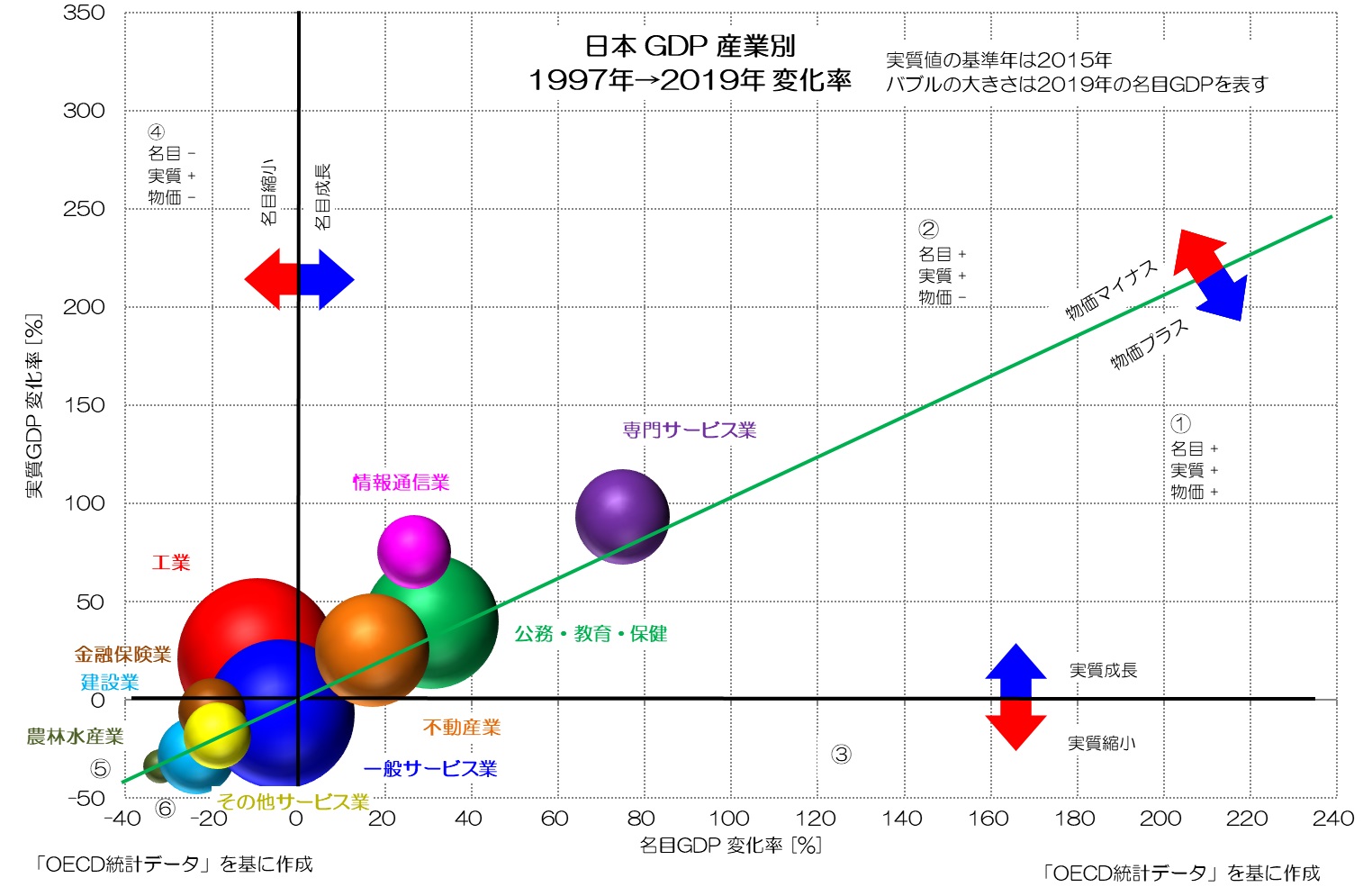

図8 日本 GDP 産業別 変化率

(OECD統計データより)

図8が日本のグラフです。

他国と全く様相が異なりますね。

共通するのは、情報通信業が②の領域にある事くらいです。

まず①の領域に属する産業がありません。

そして、他国にはない傾向として、④、⑤、⑥の領域にある産業が多くあります。

この領域は名目GDPが縮小している産業であることを示します。

特に異常なのが工業が④の領域に属している事です。

名目-、実質+、物価-の領域ですね。

値段を下げて、たくさん作るけど、元の経済規模から縮小しているという特異な産業です。

おもに半導体など先端産業のコモディティ化、グローバル化が影響しているようです。

また、⑤に属するのが金融業、その他サービス業、⑥の領域が一般サービス業、建設業、農林水産業です。

名目成長率も実質成長率もマイナスの、縮小産業とも言うべき状態ですね。

また、②の領域は名目GDPも実質GDPも成長している領域です。

他国同様情報通信業が属しているほかに、専門サービス業、公務・教育・保健、不動産業が属しています。

物価が下がりながらも成長している領域ですね。

特に専門サービス業の成長が著しいようです。

他国も専門サービス業の成長が大きい国が多いですが、①の領域です。

つまり他国では物価が上がっている産業なのですが、日本の場合は物価が下がっています。

専門サービス業は、士業や技術、コンサルティングなどの知的産業が多いはずですが、労働者派遣業など業務支援的な産業も含まれます。

日本ではこの産業の成長が大きく、物価が下がりつつ名目GDPが大きく成長している事に繋がっているのかもしれません。

今回は各国の産業別GDPについて成長の形を確認してみました。

日本は通常の成長をしている産業がなく、特に工業が特殊なポジションにあります。

その他の産業も、縮小する産業や、物価を下げながら成長している産業が多いようです。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“193 産業別に見る経済成長の特徴 - 名目・実質GDP変化率” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。