180 日本経済の中身の変化 - 実質・名目の関係性

1. 実質成長、名目成長の意味とは

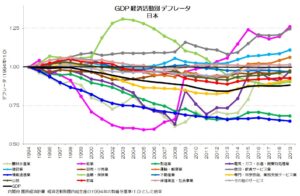

前回は、日本の経済活動別GDPについて、物価指数を表すデフレータを取り上げました。

産業の中では、製造業と情報通信業の物価が大きく下落している事がわかりました。

情報通信業は、主に携帯電話料金の値下げや、通信速度の向上等で理解できます。

製造業は、その中身を見ると主に半導体関連産業の物価下落が大きいようです。

ただし、輸送用機械や、はん用・生産用・業務用機械、化学の規模の大きな業種も物価が下落しているという事がわかりました。

この3回で、名目GDP、実質GDP、デフレータについて取り上げてきました。

今回は、これら3つの指標を一つの散布図にまとめる事で、日本経済で起こっている変化を可視化してみたいと思います。

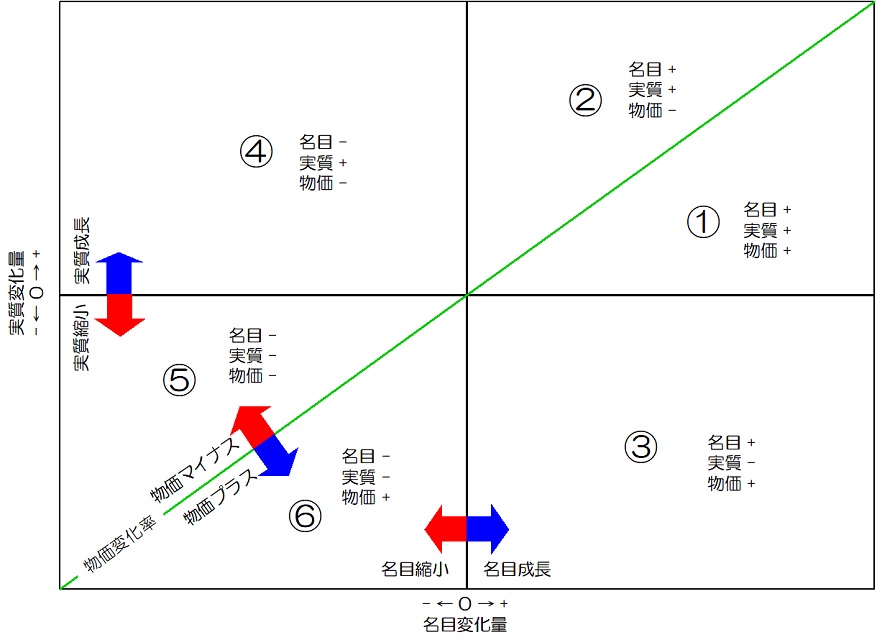

図1 名目値・実質値 散布図イメージ

経済活動の変化を理解しやすいように、まずは図1のようなイメージを作ってみました。

各経済活動の名目GDPの変化量を横軸、実質GDPの変化量を縦軸としています。

名目値の変化量よりも実質値の変化量の方が小さければ、物価(デフレータ)はプラス(1より大きい)です。

名目値の変化量よりも実質値の変化量の方が大きければ、物価はマイナス(1より小さい)ですね。

物価の変化率がゼロ(1.0)のラインを緑色で表現しています。

このライン上にあると、名目変化量=実質変化量で物価に変化がない事を表します。

逆に、このラインから離れるほど物価の変化率が大きい事を表します。

GDP生産面を考えるにあたり、名目値の変化量がプラスかどうかは、金額で見た経済規模(付加価値)が大きくなっているかどうかを意味しますね。

実質値の変化量は数量的な生産量が増えているかどうか、デフレータの変化率は価格が上がっているかどうか、です。

これら3つの指標の基準線で区切られた6個の領域が、各産業の変化の特徴を表すことになります。

①は一般的な成長領域ですね。

名目値での成長がプラスで、物価も上がっていて、実質値もプラス成長(ただし名目値より小さい)です。

②は、名目値でも実質値でも成長しているけれど、物価が下がっている(名目変化量<実質変化量)領域です。

従来よりも値段を下げて、より多く生産する事で、名目値としても成長している領域ですね。

名目値が縮小している領域(④、⑤、⑥)は金額で見た経済活動(付加価値)の縮小している領域です。

名目値も実質値も減少していて、物価も下落している領域は明らかに縮小している産業であることがわかります。

一方で、名目値が減少していて、実質値が成長している④はどうでしょうか?

産業規模は縮小しているけれど、値段を下げてたくさん生産している領域と言えそうですね。

その産業で産出されるモノやサービスをより安く大量に作っているけれど、産業規模が縮小している事を表していると思います。

2. 最大産業である製造業の異質さ

散布図の領域ごとの特徴が見えてきたところで、実際の日本のグラフを見てみましょう。

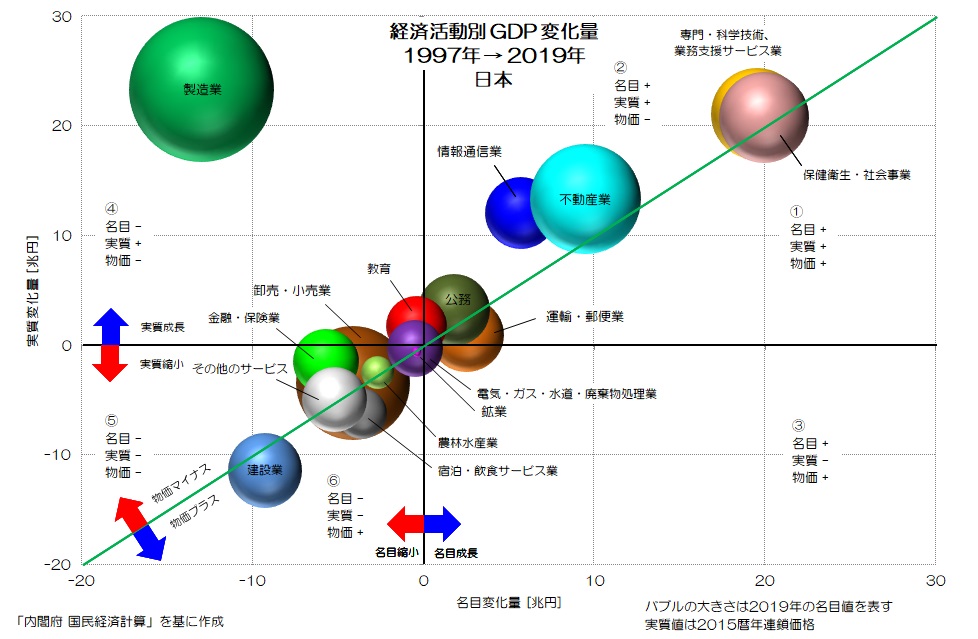

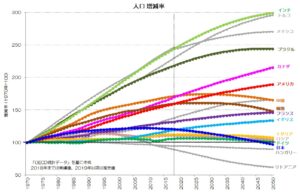

図2 GDP活動別バブルチャート 日本

図2が日本の活動別(生産面)の散布図となります。

バブルの大きさが直近(2019年)の名目GDPの大きさを表します。

明らかに異質なのは製造業ですね。

一方で、他の産業は概ね物価変化率ゼロのライン近辺にありますね。

各産業別に、どの領域に属しているのか見てみましょう。

①の領域 (名目成長、実質成長、物価上昇)

運輸・郵便業

②の領域 (名目成長、実質成長、物価低下)

専門・科学技術、業務支援サービス業

保健衛生・社会事業

不動産業

情報通信業

公務

④の領域 (名目縮小、実質成長、物価低下)

製造業

教育

⑤の領域 (名目縮小、実質縮小、物価低下)

卸売・小売業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

金融・保健業

その他のサービス

鉱業

農林水産業

⑥の領域 (名目縮小、実質縮小、物価上昇)

建設業

宿泊・飲食サービス業

まず、名目成長している産業が少ないですね。

しかも名目成長している産業の多くが、物価が下がりながら成長する②に属しています。

特徴的なのが、専門・科学技術、業務支援サービス業です。

これらは専門職で成長産業のはずですが、物価が下がっています。

業務支援サービス業には、労働者派遣業等が含まれていますので、物価下落の大きな要因になっているのかもしれません。

一方で、名目縮小している産業も多く、そのほとんどで物価が下がっています。

典型的なのはやはり製造業ですね。

製造業は名目で縮小している割に、実質で大きく成長しています。

したがって物価の下落も大きい事になります。

物価を大きく下げながらも、生産数を大きくし、それでも経済規模が縮小しているという関係になります。

最大産業の製造業が最も異質な存在となっています。

3. 製造業の成長分野は!?

それでは、その製造業の更に詳細業種についても同様の散布図を見てみましょう。

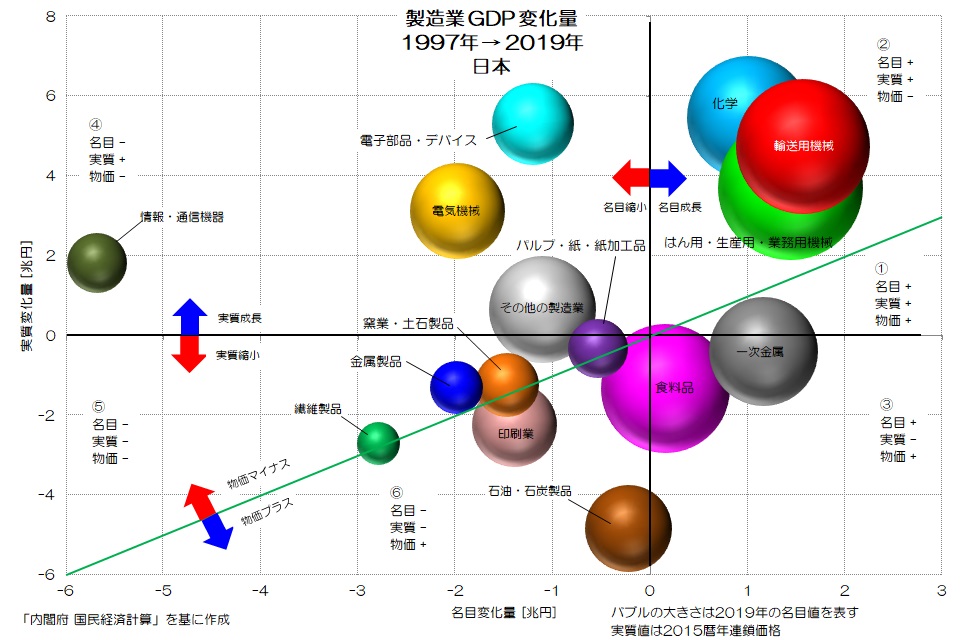

図3 GDP 製造業 詳細 バブルチャート 日本

図3が製造業の詳細分野についての散布図です。

①の領域に属する業種はありません。

②の領域に製造業の産業規模ベスト4のうち3業種が属します。

輸送用機械、はん用・生産用・業務用機械、化学です。

物価が下がりながらも、名目でも実質でも成長している分野となります。

一方で、④の領域は特徴的です。

物価が下がり、生産量を増やしているけれど、産業としては縮小している領域です。

情報・通信機器、電子部品・デバイス、電気機械が属しています。

これらのハイテク産業では、性能向上も著しく、単位性能あたりのコストが急激に下がっている領域でもあります。

物価の計算の際には、性能向上も加味されるようですので、そのあたりの事情も大きく影響しているかもしれませんね。

そこに海外生産とのコスト競争なども加わり、大きく値段を下げているのかもしれません。

一次金属と食料品は、物価が上がり、名目で成長しているけれど、実質で縮小している③に属します。

これらは、輸入による原料の値上がりが顕著な分野ですね。

石油・石炭部品も大きく物価が上がっています。

4. 名目停滞、実質成長の日本経済

今回は、日本のGDPの詳細産業について、実質値と名目値の変化量を散布図としてまとめてみました。

名目値で停滞していて、実質値で成長しているのが日本経済の特徴です。

その中でも、最大産業である製造業が大きくその傾向に影響を及ぼしている異質な存在であることがわかりました。

製造業は、名目で縮小していて、実質で成長している状況です。

値段を安くして、たくさん生産しているけれど、規模が縮小している産業という事になります。

その製造業の更に詳細分野を見ると、半導体などハイテク産業における性能向上やグローバルな価格競争が大きく影響しているようです。また、規模の大きな自動車産業なども、値段を安くしながら成長している分野であることがわかりました。

輸入に影響を受ける産業以外は、より安く、より多くという価値観が強いように思います。

グローバルで競争する自動車産業は理解できますが、多品種少量のビジネスも多いはん用・生産用・業務用機械もそのような傾向のようです。

高くても買ってもらえるという強みが持てていないように見受けられます。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“180 日本経済の中身の変化 - 実質・名目の関係性” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。