055 支出を増やしているのは誰? - 政府の消費支出増加

1. 家計最終消費支出とは?

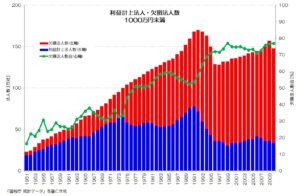

前回は、国税庁の統計データから、企業規模別の赤字企業(欠損法人)の推移について取り上げました。

一時期は零細企業の約8割、中小企業の約7割、大企業の約5割が赤字であった事が分かりました。

今回は、日本のGDPの詳細を見ることで、支出を増やしている主体が誰なのかを見ていきましょう。

GDP(国内総生産)は、1年間で国内で生み出された付加価値の総額ですね。

GDPには、生産、分配、支出の3つの見方があり、これら3つのそれぞれの総額は全て同じになります。(三面等価の原理)

今回は、支出面のGDPの項目にフォーカスしてみます。

支出する主体としては、大きく家計、企業、政府、外国の4つの主体があります。

日本のGDPのうち最も大きい主体は家計消費です。

GDPを構成する大きな要素は、次のようなものです。

1. 家計最終消費支出 (≒民間最終消費支出)

2. 総固定資本形成 (民間-住宅)

3. 総固定資本形成 (民間-企業設備)

4. 政府最終消費支出

5. 総固定資本形成 (公的)

細かくは、財貨サービスの純輸出、総資本形成(在庫変動)、民間最終消費支出のうち対家計民間非営利団体最終消費支出という項目もあるのですが、数値が微小なため今回は除外して考えます。

輸出は輸入により相殺され、純輸出という数値となり、ほぼ0近辺となりますので外国という主体は今回は省略します。

本当は輸出超過で、輸出ビジネスのGDPへの貢献がもっとあっても良さそうですが、それについてはまた別の機会に取り上げます。

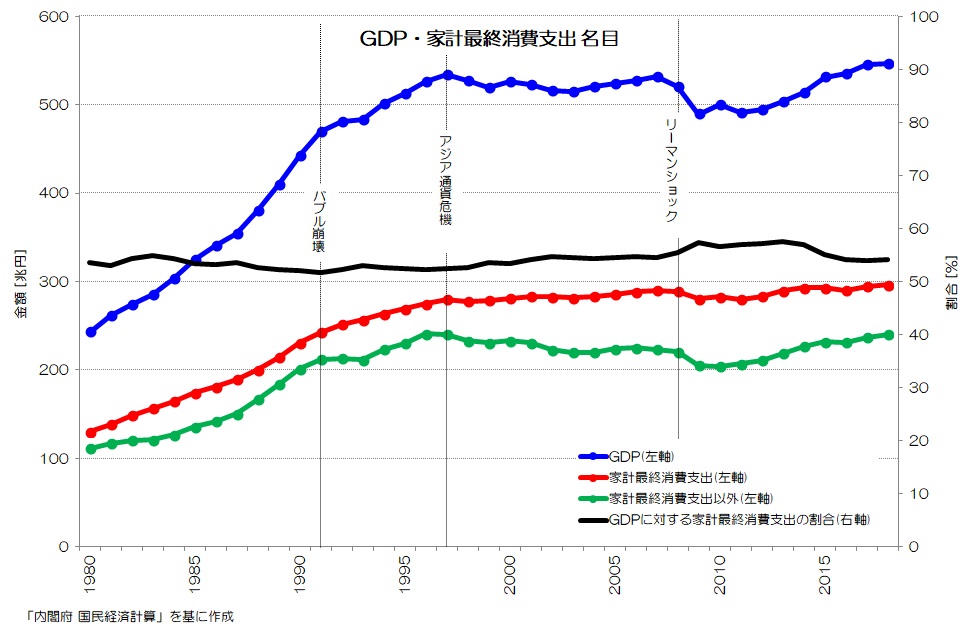

図1 GDP・家計最終消費支出(名目)

(国民経済計算 より)

図1は、GDP(青)と家計最終消費支出(赤)、家計最終消費支出以外(緑)の推移です。

日本のGDPは直近の2018年で約547兆円、家計最終消費支出は約297兆円です。

黒いラインがGDPに占める家計最終消費支出の割合です(約55%で推移)。

家計最終消費支出は、バブル崩壊により増加率が鈍化し、1997年からほぼ横ばいです。

リーマンショック、東日本大震災を経て、その後やや増加傾向(2011→2014)になっています。

家計最終消費支出は比較的緩やかな推移ですが、大きく変化しているのが家計最終消費支出以外の項目です。

バブル崩壊で増加傾向から成長が鈍化し、1997年から減少傾向に転じ、リーマンショックで減少傾向が大きくなっています。

ただし、その後は順調に増加して2010年以降のGDPの押上げに貢献しています。

全体的に1990年代以降停滞傾向が続いていることがわかりますね。

2. 家計消費以外で増えたもの

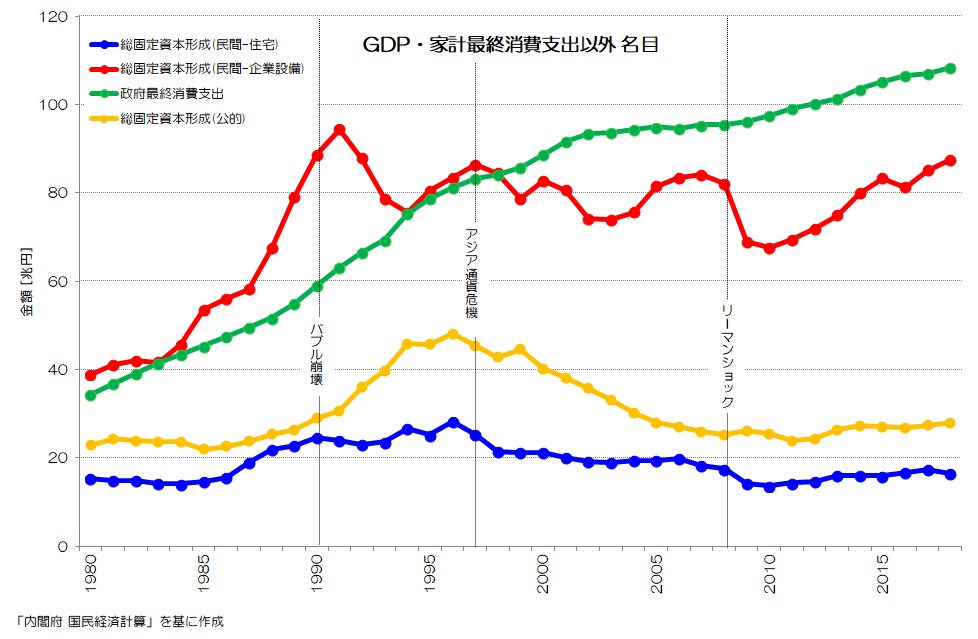

図2 家計最終消費支出以外

(国民経済計算より)

図2に家計最終消費支出以外の推移を示します。

一貫して増加しているのが、政府最終消費支出ですね。

1980年の約35兆円から直近では約110兆円と3倍ほどになっています。

大きく変動しているのが、総固定資本形成(民間-企業設備)です。

世の中で大きなイベントが起こるごとに激しくアップダウンしています。

この総固定資本形成(民間-企業設備)とGDPのアップダウンがほぼ一致します。

総固定資本形成のうち、民間-住宅と公的は1997年頃まで増加傾向ですが、その後減少して横ばいで推移しています。

長期的な推移で見ると次のような傾向があります。

<ほぼ横ばい(あるいは一時期より減少)>

総固定資本形成(民間-住宅)

総固定資本形成(公的)

総固定資本形成(民間-企業設備)

家計最終消費支出

<増加傾向>

政府最終消費支出

GDPが増加しているのは政府の消費支出によるものが大きそうです。

政府最終消費支出の増加の多くは、社会保障サービスの増大と思われます。

民間企業の設備投資は、2010年以降で増加傾向ではありますが、1991年のピーク値を超えられていないようなレベルです。

日本型グローバリズムにより、国内での設備投資よりも海外拠点への設備投資を増やしている事も関係していそうですね。

参考記事: 日本型グローバリズムの特徴

政府最終消費支出に着目すると、1997年以降、政府最終消費支出と総固定資本形成(公的)を合わせた公的需要は対GDP比25%程度でほぼ一定です。

つまり1997年以降、総固定資本形成(公的)を減少させている一方で、政府最終消費支出を増やしているという見方もできます。

あるいは、政府最終消費支出を増やしているので、投資が出来ていないという見方にもなるかもしれません。

日本のGDPのうち、最も大きな影響を持っているのが家計の消費支出です(約55%)。

近年やや増加傾向ではありますが、この家計消費が停滞を続けているわけですね。

住宅などの総固定資本形成は民間、公的共に低迷していて、企業設備は景気の影響を受けやすいという特性がありそうです。

つまり、家計の消費が伸びない限りは、GDPが安定的に成長することは難しそうです。

今まで見てきたように、1990年のバブル崩壊と、1997年は日本経済にとって転換点となった年です。

この時はアジア通貨危機、消費税増税(3→5%)などが重なった時期で、労働者の平均給与もピークとなりこの年から減少を始めます。

3. あったかもしれない今

日本の経済はバブルによって過剰に成長したため、その後は停滞しているように見えるだけというご意見も多いようです。

それでは、家計最終消費支出で、バブル前の1984年から一定年率で成長していた場合、現在はどれくらいの水準になっていたのでしょうか。

少し計算してみましたのでご紹介します。

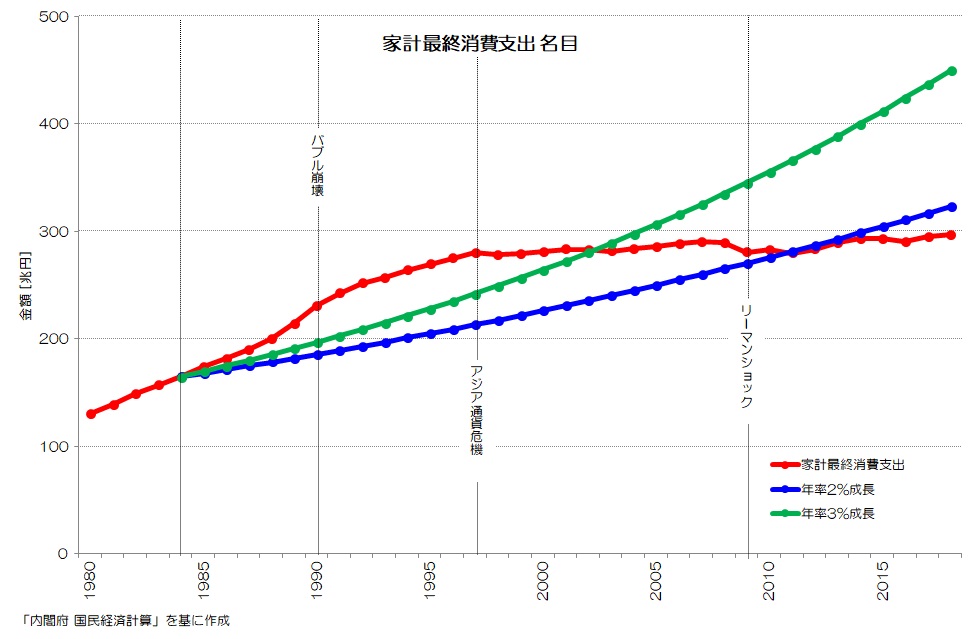

図3 家計最終消費支出の推算

図3のようなグラフとなります。

家計最終消費支出は1997年をピークに横ばい傾向で300兆円弱が続いています。

1984年から年率2%で成長していたとすると320兆円ほど、年率3%で成長していたら450兆円ほどに達していたことになります。

日本以外のドイツなどで年率3%相当の成長ですので、これくらいに達していてもおかしくはなかったわけですね。

バブルの影響でかさ上げされていた部分が仮にあったとしても、その後の停滞が長すぎるため、本来的な成長曲線からも逸脱してしまっているようです。

皆さんはどのように考えますか?

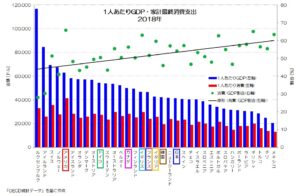

参考:現実個別消費

今回はGDPの支出面についてご紹介しました。

各国の生活の豊かさを見る場合に、家計最終消費支出に着目する事が多いと思います。

私たち家計がどれだけの支出を行えているかという事を示すためです。

しかし、政府最終消費支出の多くは、実際には私たち家計が消費している支出も多いですね。

例えば、消費は家計が行い、支出は政府という関係性です。

治安維持や防衛など社会全体への支出となるのが政府集合消費支出、家計の個々へのとなるのが政府個別消費支出です。

家計最終消費支出に政府個別消費支出を加えたものが、実際の家計による消費となりますので、現実個別消費(Actual Individual Comsumption)と呼ばれます。

この現実個別消費が、生活の豊かさを測る指標として注目されているようです。

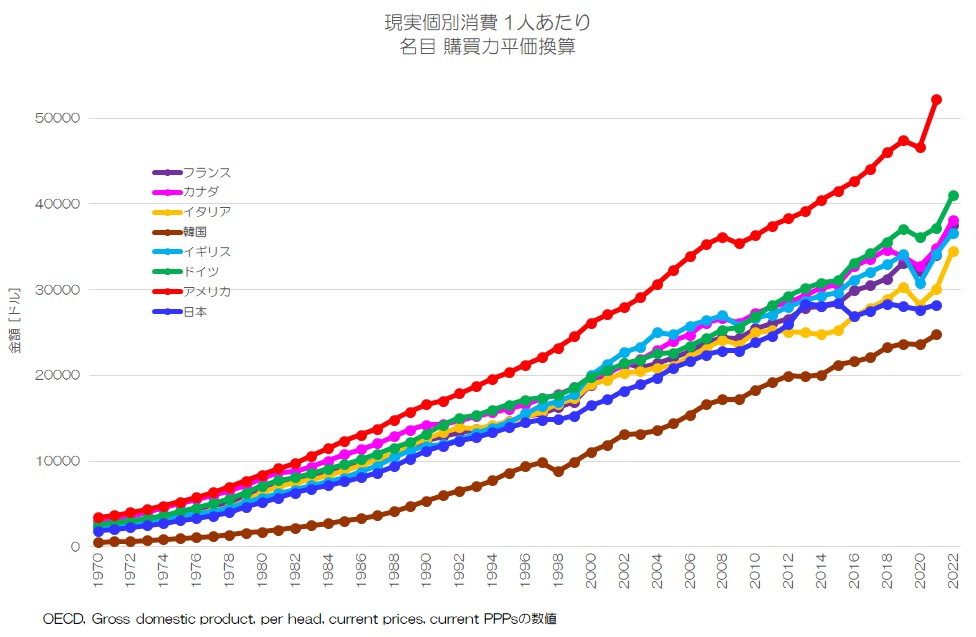

図4 現実個別消費 1人あたり 購買力平価換算

(OECD統計データより)

図4が、主要先進国の現実個別消費について、人口1人あたりの推移です。

生活実感に近い購買力平価による換算値です。

OECDでは現実個別消費専用の購買力平価が計算されていて、その換算レートによるドル換算値となります。

購買力平価による換算は、アメリカとの物価比率を調整し、数量的な経済規模を金額で比較する事になります。

概念として理解しにくいですが、購買力平価換算の意味はいずれ詳しくご紹介します。

日本は他の主要先進国に比べてやや低めの水準で推移していましたが、2012年ころから横ばい傾向で、近年では他国に大きく差を付けられている状況ですね。

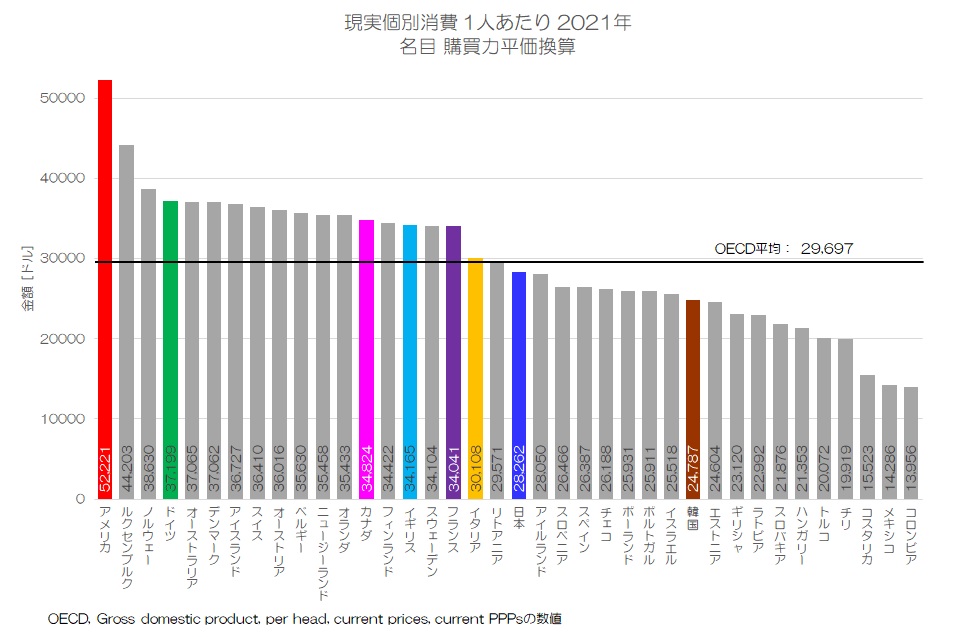

図5 現実個別消費 1人あたり 2021年 購買力平価換算

(OECD統計データより)

図5がOECD各国の現t実個別消費の水準を比較したものです。

日本は28,262ドルで、OECD38か国中20位、G7中最下位で、OECDの平均値29,697ドルを下回ります。

アメリカが断トツで大きな水準ですが、日本はドイツやカナダ、イギリス、フランスに対しても大きく差を広げられている状況のようです。

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“055 支出を増やしているのは誰? - 政府の消費支出増加” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。