094 人口の増える国・減る国 - 現役世代が減る日本

1. 人口の増える国

前回は、G7各国の移民数について可視化してみました。

日本は移民の流入は多いのですが、その多くが技能実習生などで一定期間で母国に帰る人も多いため、残留する移民の人数はそれほど多くなさそうです。

今回は、G7各国の人口の増減数について着目してみたいと思います。

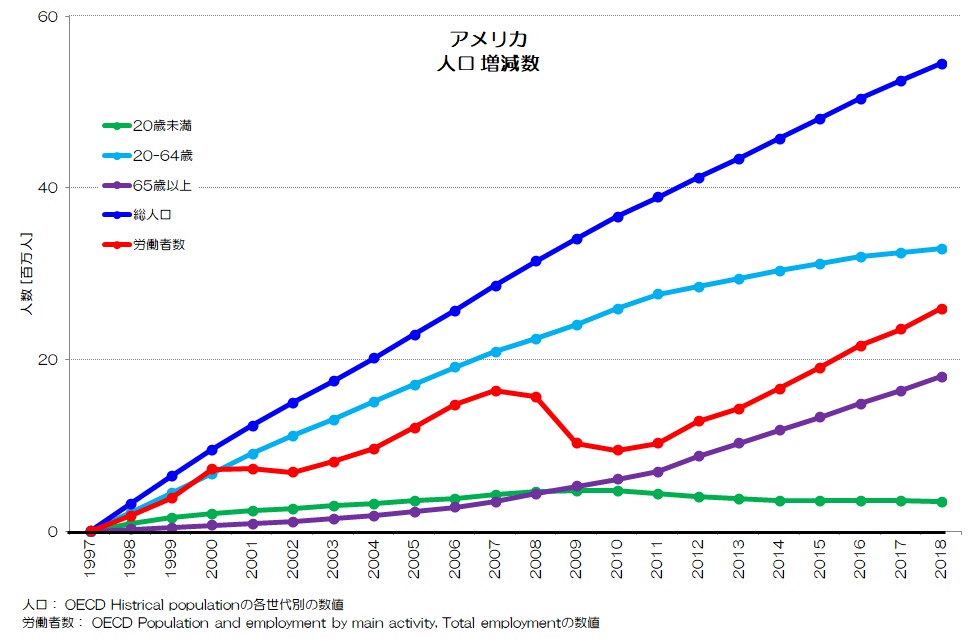

図1 アメリカ 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図1が1997年を起点としたときの、アメリカの人口の増減数を表します。

総人口(青)、20歳未満の若年世代(緑)、20~64歳の労働世代(水色)、65歳以上の高齢世代(紫)、労働者数(赤)を表現しています。

アメリカの場合は、20年間で5,500万人もの人口が増えています。

その多くは労働世代ですね。

高齢世代も増加していますが、若年世代の増加が少ないです。

人口が増えながらも、少子高齢化も進んでいそうですね。

労働世代の人口も増え方が緩やかになっています。

総人口はこの20年程で1.2倍程度に増えています。

アメリカの高成長は人口増加による影響も大きいようです。

労働者数はリーマンショック時に落ち込みが見られますが、基本的に右肩上がりで増加していて、労働世代人口に近い増え方です。

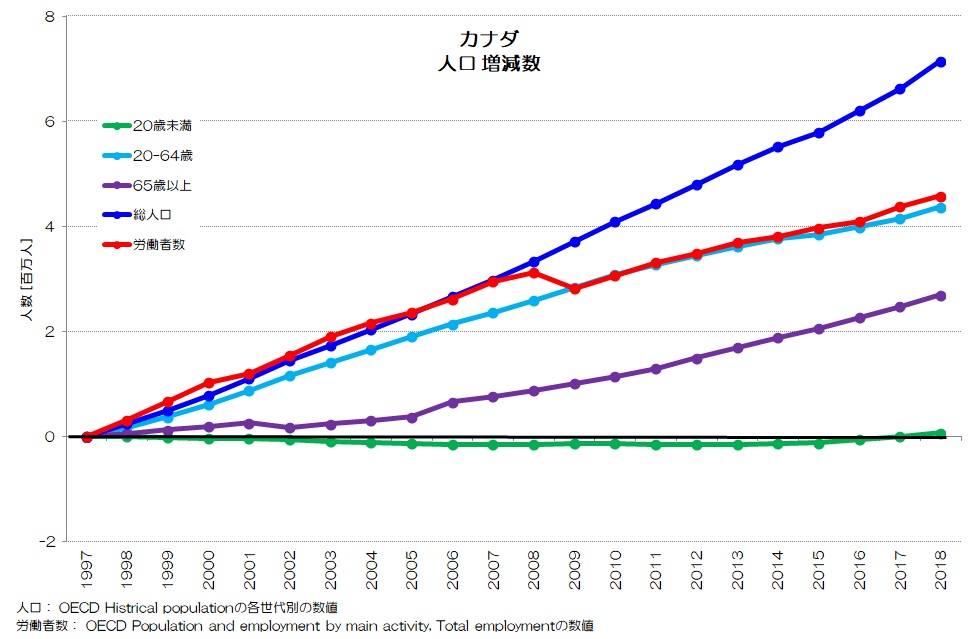

図2 カナダ 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図2がカナダのグラフです。

アメリカ同様、カナダも順調に総人口が増えていますね。

労働世代や高齢世代も右肩上がりですが、若年人口がほぼ横ばいです。

労働者の増加数も労働世代人口の増加とほぼ一致しています。

この20年程度で、総人口は1.24倍に増えています。

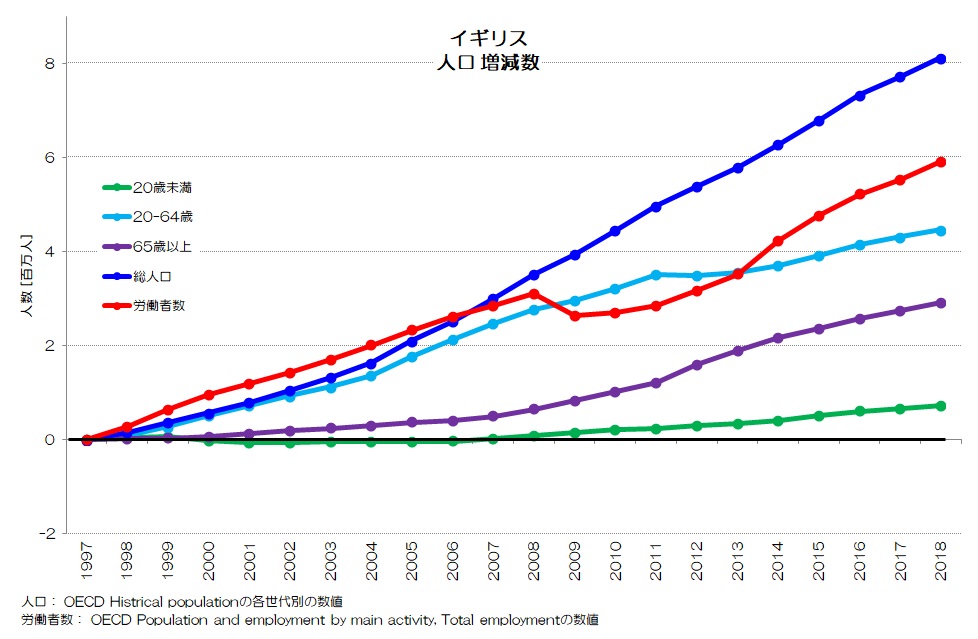

図3 イギリス 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図3がイギリスのグラフです。

やはり総人口は右肩上がりで増加していますね。

労働世代、労働者数も増加しています。

若年世代は緩やかに増えていますが、高齢世代の伸び方が大きいですね。

イギリスの総人口はこの20年程で、1.14倍に増加しています。

アメリカ、イギリス、カナダの3か国は、G7の中でも経済成長率が高い国々です。

人口の増加も右肩上がりであることが分かりますので、GDPと人口が密接に関係していることが分かりますね。

ただし、若年人口の増加が停滞していたり、増加具合が少ないため少子高齢化が進んでいるようです。

2. 人口を補う国

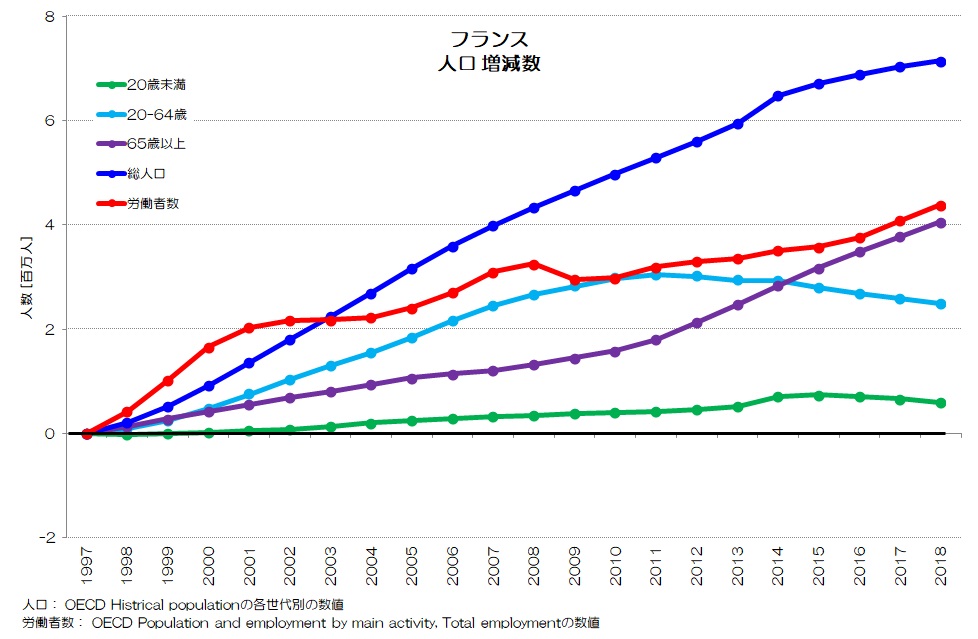

図4 フランス 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図4がフランスのグラフです。

総人口は右肩上がりに増えているのですが、労働世代が2011年をピークに減少に転じています。

ただし労働者数はその後も増加を続けているのが特徴的です。

またフランスは、高齢世代の増加が大きいのも特徴的です。

総人口はこの20年程で1.12倍に増えています。

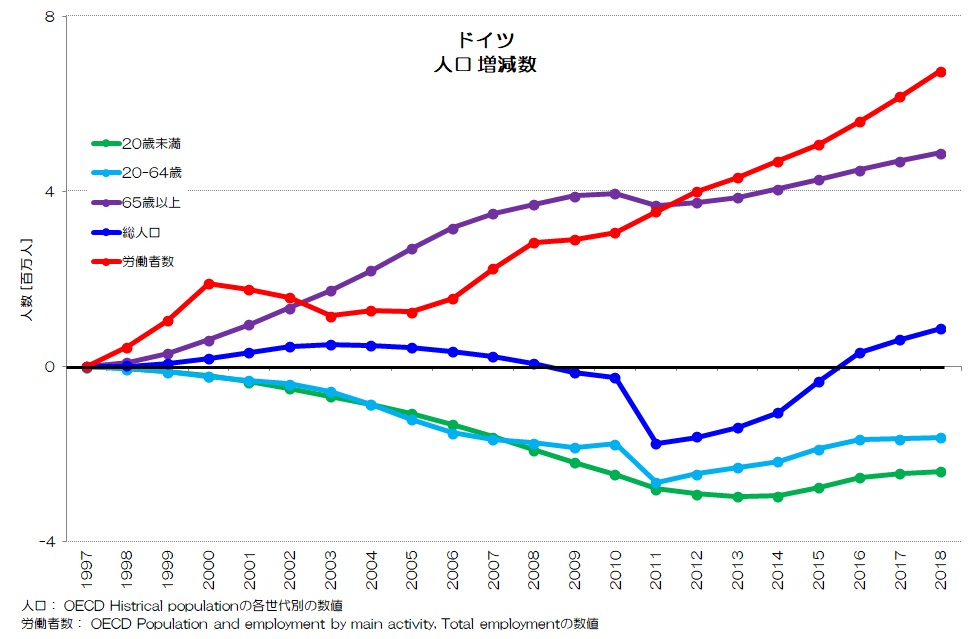

図5 ドイツ 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図5がドイツのグラフです。

総人口が一度減り、2011年頃から上昇に転じています。

人口が増えたのは、移民の増加によるものと言われていますね。

高齢世代は右肩上がりに増加しており、労働世代、若年世代が大きく減少しています。

それにもかかわらず、労働者数が右肩上がりに増加しているのが特徴的です。

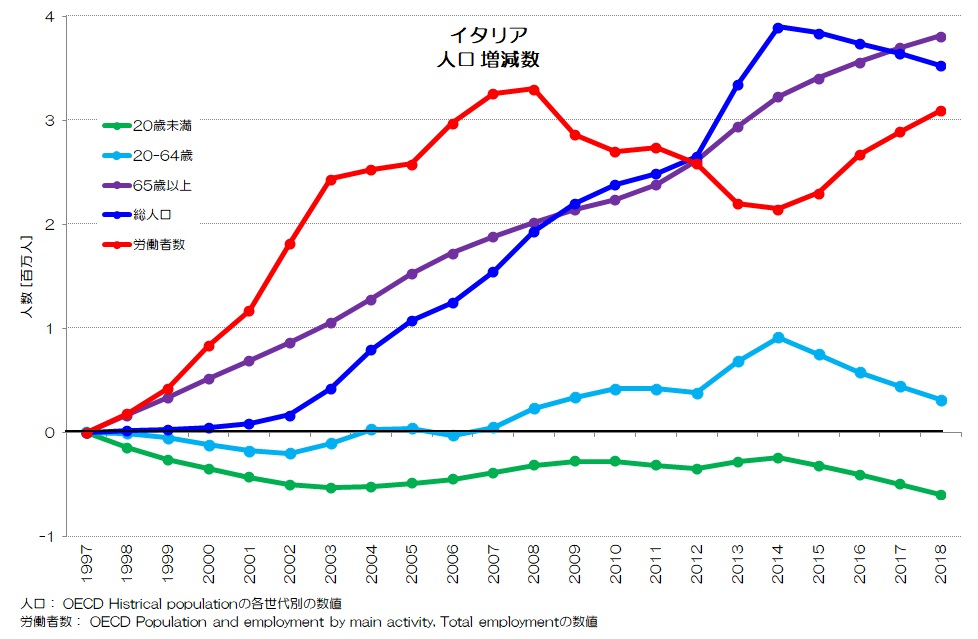

図6 イタリア 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図6がイタリアのグラフです。

ドイツと異なり、総人口は増えていますが、2014年から減少に転じています。

若年世代は減少して、労働世代が横ばいです。

3. 人口が減る国 日本

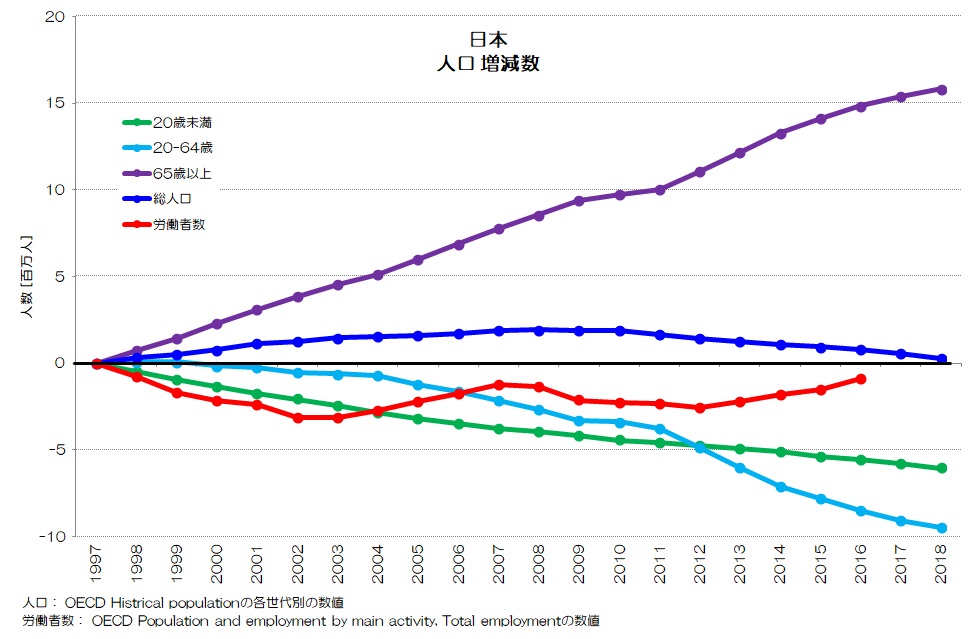

そして日本のグラフです。

図7 日本 人口 増減数

(OECD 統計データ より)

図7が日本のグラフです。

ドイツに比較的似ていますが、他の主要先進国と傾向が全く異なることがわかると思います。

まず高齢世代の増加が著しいですね。

そして、若年世代と労働世代の減少が大きいです。

特に労働世代は2011年から急激に減少に転じています。

一方で労働者数はやや減りつつも横ばい傾向を保っています。

総人口も2008年をピークにして減少に転じています。

この20年程の間に、高齢世代が約1,600万人増え、若年世代が約600万人、労働世代が約1,000万人減っています。

差し引きでほぼゼロではありますが、内訳が大きく変化しているわけですね。

労働者数は2003年頃にかけて減少してからやや持ち直して停滞している状況ですね。

高齢者や女性の労働者が増えて、全体の労働者数が維持されているような状況が推測されます。

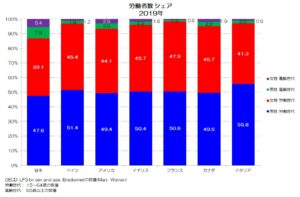

4. 人口が増える国、減る国

今回は主要国の人口の増減数に着目してみました。

主要国各国共通するところと、異なるところがあるのではないでしょうか。

共通するのは、高齢世代が増加している事と、若年世代が減少または停滞している事ですね。

程度の差はあれ、少子高齢化が進んでいるのは先進国各国の共通するところのようです。

移民を増やしつつも、さらに大きく人口の増えていると思われるのがアメリカやカナダ、イギリスですね。

経済成長率もこの3か国は大きいです。

フランス、イタリア、ドイツは移民を増やしつつも人口を維持していると言われています。

日本は少子高齢化が進み、減るに任せている状況のように見えますね。

特に労働世代が急激に減少しています。

各国の合計特殊出生率を見ると下記のようです。

内閣府 少子化社会対策白書より

フランス 1.92

アメリカ 1.84

イギリス 1.80

ドイツ 1.50

日本 1.45

イタリア 1.35

(2015年のデータ)

移民の出生率が高いため、移民を入れる事で出生率が改善されるというのはよく指摘されることだと思います。

フランスがこの中で1.92と大きな数字ですね。

日本は出生率ではイタリアよりも大きい事も印象的です。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“094 人口の増える国・減る国 - 現役世代が減る日本” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。