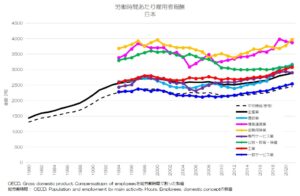

296 日本の時給は上がってる? - 産業別の時間あたり雇用者報酬

日本の平均時給について、確認してみます。OECDのデータと日本のデータを重ね合わせると見事に一致する事が確認できます。産業別に見ると、どの産業でも1990年代に平均時給がピークとなり、その後減少し、2010年ころから上昇傾向が続いている事がわかります。

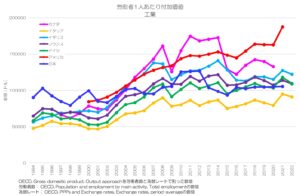

202 給与水準の高い産業とは? - 雇用者1人あたり雇用者報酬

主要国の産業別雇用者1人あたり雇用者報酬を自国通貨建てでグラフ化してみました。情報通信業と金融保険業の給与水準が高く、工業が続くという共通の特徴が見えます。アメリカでは専門サービス業が、イギリス、イタリアでは金融保険業が極端に高い水準というのも特徴的です。

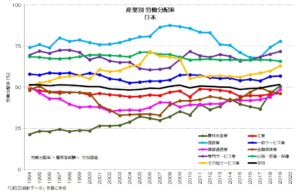

201 労働生産性の産業別国際比較 - 各国の特徴と傾向

主要国の産業別給与所得と労働者から、産業別の平均給与を算出して比較してみます。生産性の高い情報通信業や金融業の給与水準が高い事がわかります。イタリアの公務・教育・保健、フランスの専門サービス業など各国の特徴もよくわかります。

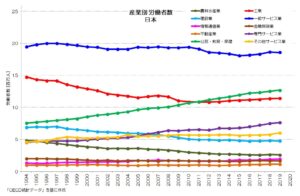

198 労働者が増える産業とは? - 産業別労働者数の推移

主要国の産業別の労働者数について比較します。公務・教育・保健という公共性のある産業や、専門性の高い専門サービス業などの労働者数が共通して増えていて、工業や建設業が停滞あるいは減少している状況がわかります。

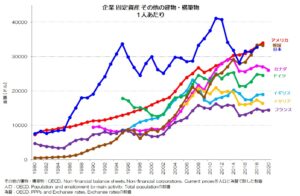

192 日本企業は過剰投資だった? - その他の建物・構築物の国際比較

企業の固定資産のうち、工場や研究所などの「一般建造物」について国際比較をしてみます。日本企業は1990年代半ばに極めて高水準となりました。実はこの時人口が3倍のアメリカよりも多かったようです。当時の借入金の水準なども踏まえれば、実力値以上に過剰投資をしてしまっていたという見方もできるかもしれません。

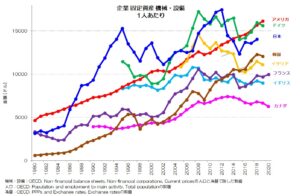

191 日本企業の機械・設備は多い? - 残高の国際比較

企業の固定資産のうち、機械設備について着目してみます。機械設備は特に製造業での生産性向上には欠かせないものですね。1人あたりの水準で見ると、日本はやはり1990年代に極めて高い水準にありましたが、その後停滞し直近では、アメリカやドイツと同程度となっています。

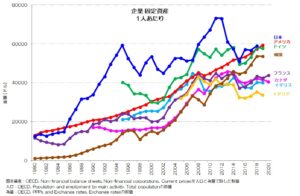

190 実は多い日本企業の固定資産 - 残高の国際比較

企業の「金融資産」や「負債」だけでなく、「固定資産」について着目してみます。経済のエンジンとも言える企業は、負債を増やして事業投資を行い、生産性を向上させて付加価値を増大させ、消費者でもある労働者の給与も上げていきますね。日本は負債が増えず、事業投資も増やしていないため、固定資産も停滞している事がわかります。

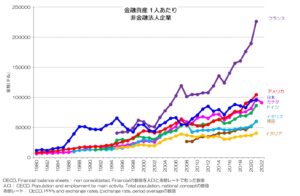

186 増え続ける企業のお金 - 金融資産の国際比較

日本は企業の純金融資産が目減りしている事で「企業の変質」があきらかです。純金融資産は金融資産と負債との差額になります。どちらがどのように変化しているのかについても詳細を確認していく事は、企業がどのように活動を優先しているのかを知るうえで重要です。今回は、企業の「金融資産」について着目していきます。

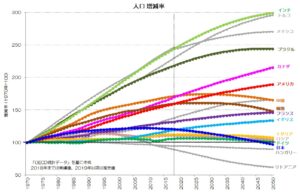

181 先進国の人口は増える?減る? - 各国人口の推移と予測

先進国とBRICS諸国の人口について、1970年から現在までの実績値と、現在から2050年までの推定値を繋げて眺めてみます。インド、中国の人口が圧倒的ですが今後はインドは増え続け、中国は減り始めるようです。先進国でも日本、ドイツ、イタリア、韓国は人口が減少に転じ、アメリカやイギリスなどは今後も増加が続きます。

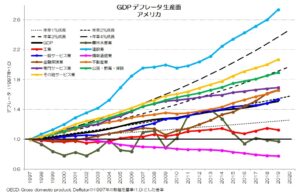

176 「良いものを安く」は正しいのか - GDP生産面の物価指数

GDPデフレータの生産面に着目します。主要国では情報・通信業の物価が下がり、建設業や公務・保健・教育などが物価上昇を牽引しています。一方日本は、最大産業の工業が最も値段が下がり、全体を押し下げています。人口の減る日本で規模の経済に依拠する「良いものを安く」は正しい価値観と言えるのでしょうか?