153 民間の正味資産 - 国富と投資の関係とは?

1. 国富の内訳を見てみよう

前回は、土地や建造物などの固定資産と金融資産を含めた、日本全体の正味資産=国富について着目してみました。

不動産バブルによる土地価格の高騰に目を奪われがちですが、生産資産や純金融資産(対外純資産)は少しずつ右肩上がりで増大しているという事がわかりました。

今回はもう少し詳細に、民間部門と公的部門の正味資産の推移についても見てみましょう。

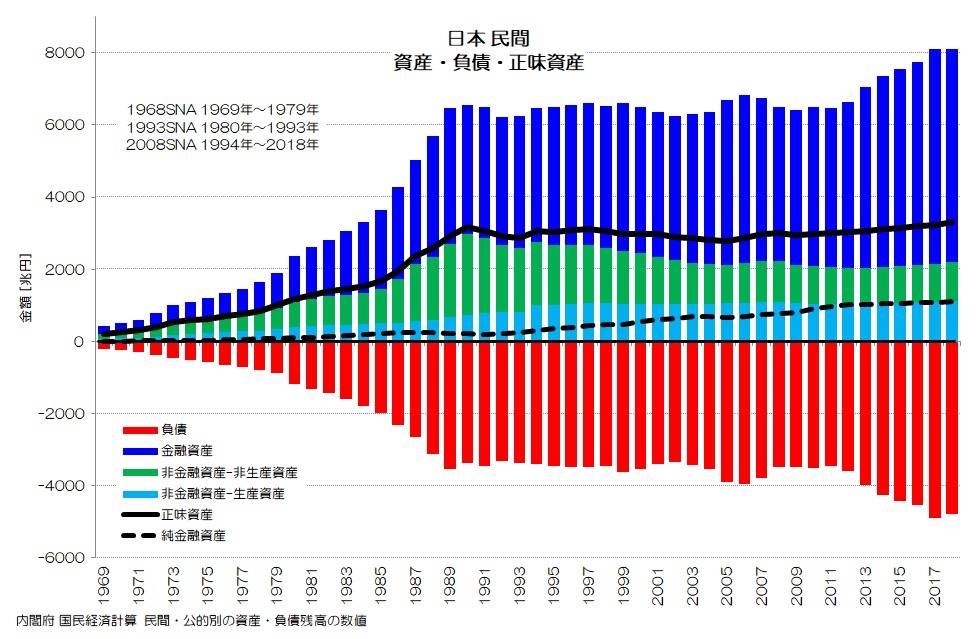

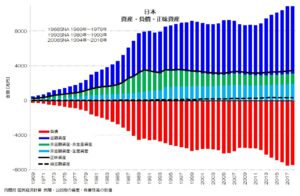

図1 日本 民間 資産・負債・正味資産

(国民経済計算 より)

図1が公的と民間で分けた場合の、民間の資産・負債・正味資産のグラフです。

資産は非金融資産と金融資産に分けられ、非金融資産はさらに非生産資産(自然資源)と生産資産(建造物など)に分かれます。

負債はいわゆる金融負債となりますが、本ブログでは単に負債と表記します。

資産には金融資産と非金融資産(実物資産)がありますが、負債は金融負債のみだからです。

資産は、金融資産+非金融資産です。

非金融資産は、非生産資産+生産資産となります。

正味資産は資産と負債の差額、純金融資産は金融資産と負債の差額(金融資産・負債差額)です。

黒い線が正味資産、破線が純金融資産です。

1990年をピークに正味資産は停滞しています。

そして、純金融資産は右肩上がりに増加していますね。

全体で見たときよりも、純金融資産の割合が大きそうです。

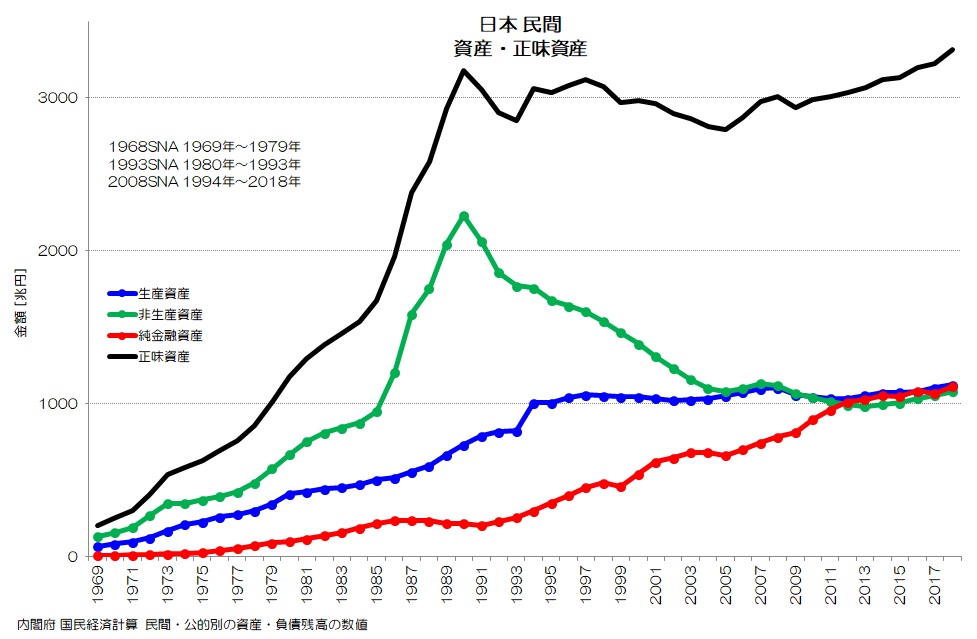

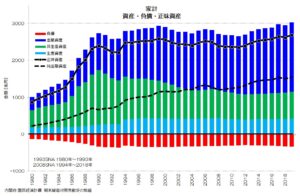

図2 日本 民間 資産・正味資産 詳細

図2が民間の資産・正味資産の各項目の推移グラフです。

正味資産としては、全体的に停滞傾向ですが、2005年以降は継続的な増加傾向が続いているようです。

非生産資産が特徴的な動きをしています。

1980年代後半から1989年にかけての不動産バブルは、ここでも確認できますね。

生産資産は1994年以降横ばいです。

(1993年→1994年は98SNA→08SNAのデータの切替部分で、何らかの項目の変化と思われます)

日本全体としては生産資産が増大傾向でしたが、民間部門は横ばいです。

企業の設備投資や家計の住宅購入が停滞している事が如実に表れていると思います。

純金融資産は右肩上がりで増大しています。

ここでは、民間部門では不動産バブルの影響が大きかった事、生産資産が停滞しながら純金融資産が増加する事で、全体としての正味資産は停滞している事を覚えておくと良いと思います。

2. 正味資産の減少する公的部門

一方で、公的部門(政府)の資産と負債についても見ていきましょう。

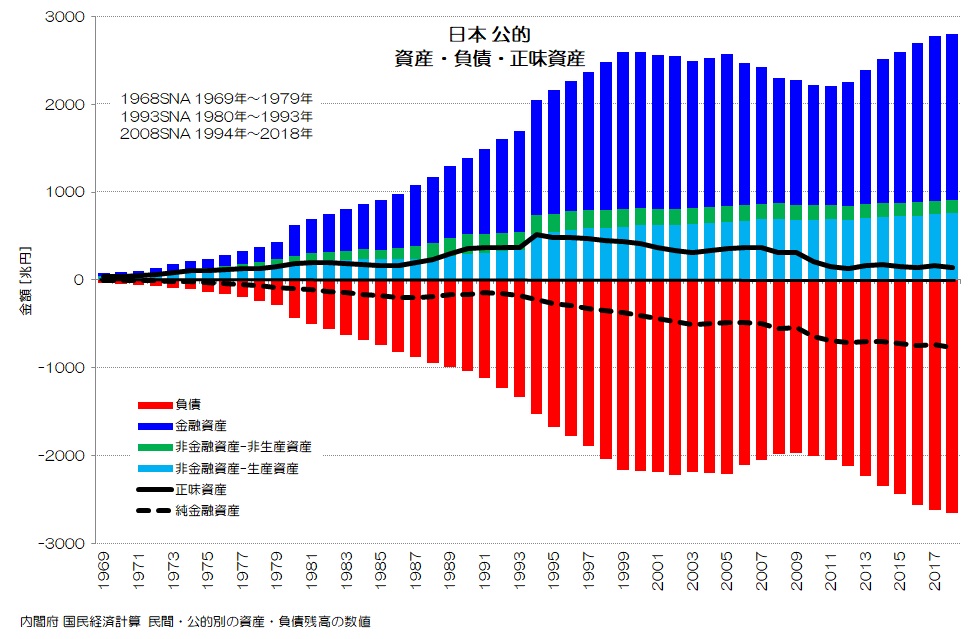

図3 日本 公的 資産・負債・正味資産

図3が公的部門の資産・負債・正味資産についての積上げグラフです。

民間部門のように、非生産資産の急激な高騰は見られませんね。

一方で、純金融資産はマイナス、正味資産はバブル崩壊以降減少傾向である事がわかると思います。

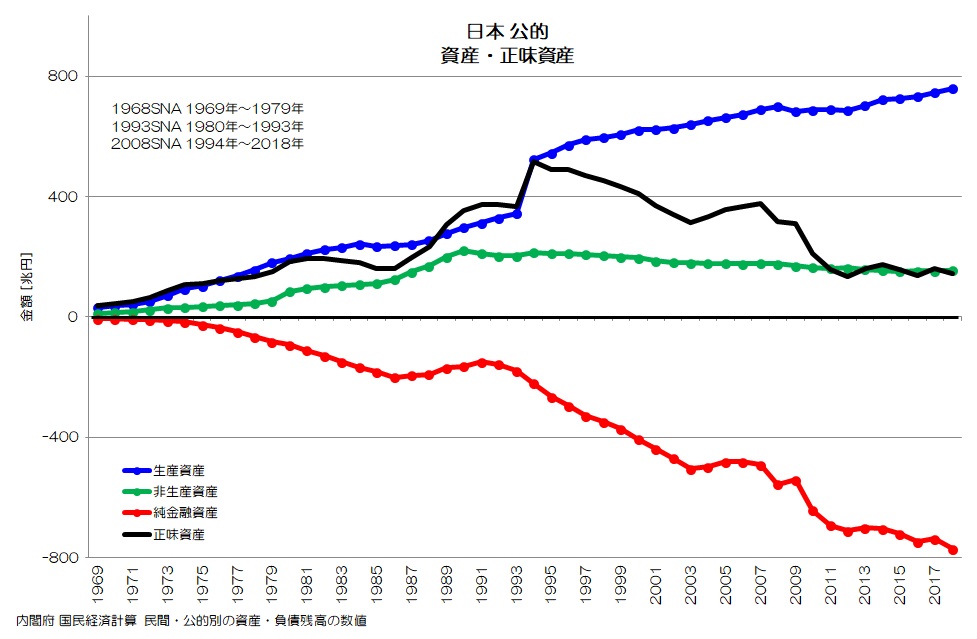

図4 日本 公的 資産・正味資産 詳細

(国民経済計算より)

図4が公的部門の資産・正味資産の詳細です。

項目によって傾向が異なりますね。

まず資金循環などでも確認してきた通り、公的部門の純金融資産はマイナスです。

非生産資産は、バブルで多少価値の増大が見られますが、その後徐々に減少しています。

一方で、生産資産は緩やかですが右肩上がりですね。

総合すると、公的部門の正味資産はゼロに近づいています。

民間で純金融資産が増大している多くは、政府の純金融負債の増大によるものが大きい事がわかります。

(残りは主に民間による海外への資産となります)

3. 民間の経済活動が変化している?

今回は正味資産の推移を民間と公的に分けて眺めてみました。

一般的な資本主義経済では、誰か(主に企業)が負債を負って投資を行い、長年にわたて投資以上のリターンを得ながら、生産力も需要も増え、富が増えていくという事だと思います。

結果的に、民間部門の生産資産と純金融資産が右肩上がりで増加していくはずですね。

日本の場合は、特に民間部門で生産資産が停滞してしまっています。

この部分が、日本の異質な所ですね。

日本は、バブル崩壊以降、民間での投資が減り、政府も公的資本形成を減少させています。

民間では投資→生産資産が増えていないにも関わらず、純金融資産が増大しています。

これが主に政府の負債増加によるものである事は、今回のグラフでも読み取れたのではないでしょうか。

また、残りの純金融資産の増大は海外への資産ですね。

見方を変えると、国内で投資する代わりに、海外に投資した分だけ海外への金融資産が増えているわけで、海外に資本が流出している事にもなるようです。

国内への事業投資が増える事で、国富やGDP増え、国民がより豊かになる事を示唆しているようにも見えます。

特に日本の企業は、国内での事業投資を増やさず、金融・海外投資により金融資産と利益を増やす存在へと変化しています。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“153 民間の正味資産 - 国富と投資の関係とは?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。