166 生産資産で見る経済の特徴 - 各国の生産資産推移

1. 資産が増え続けるアメリカ、イギリス

前回までは、住宅、機械設備、その他の建物・構築物などの生産資産について、1人あたりのドル換算値を比較してきました。

日本はいずれの生産資産についても、1990年代後半までは非常に高い水準を保っていましたが、その後は停滞しています。

停滞が続く中で、国際的な水準も低下していき、住宅は今や先進国下位、機械・設備は中程度、その他の建物・構築物は平均よりやや上といった水準となっています。

日本の場合は、GDPが停滞していて、このような生産資産への投資(フロー)となる総固定資本形成も停滞しています。

建造物などの生産資産は、耐用年数が定められていて、年々その価値が目減りしていきますね。

減耗分よりも投資による追加分が少ないと、その蓄積である生産資産も減少していきます。

今回は、各国の通貨ベースでの推移を見ることで、生産資産が増えているのか、減っているのかという部分に着目してみたいと思います。

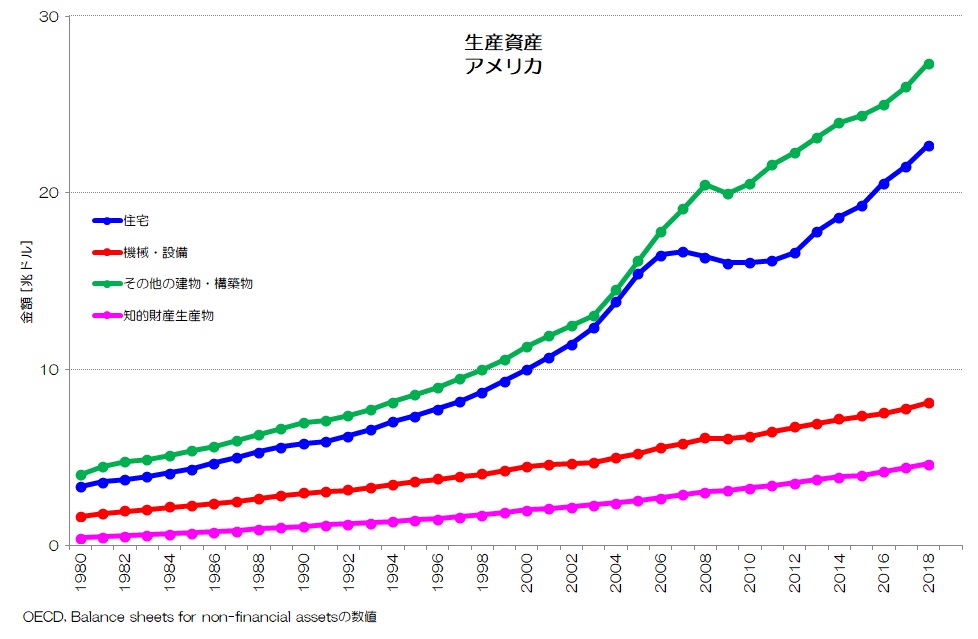

図1 生産資産 推移 アメリカ

(OECD 統計データ より)

図1が、アメリカの生産資産の推移を示したグラフです。

全体的に右肩上がりである事がわかりますね。

住宅と一般建造物が概ね同じくらいの水準です。

住宅は2006年ころから変調が始まり、2009年を底にしてまた上昇基調ですね。

リーマンショックの発端である住宅バブルの状況が垣間見れます。

2009年にはその他の建物・構築物と機械・設備が減少に転じています。

リーマンショックの影響と考えてよさそうですね。

各生産資産の1997年からの変化量は次の通りです。

アメリカ 生産資産 成長率

1997年→2018年

2.8倍: 住宅

2.0倍: 機械・設備

2.9倍: その他の建物・構築物

2.8倍: 知的財産生産物

(2.5倍: GDP)

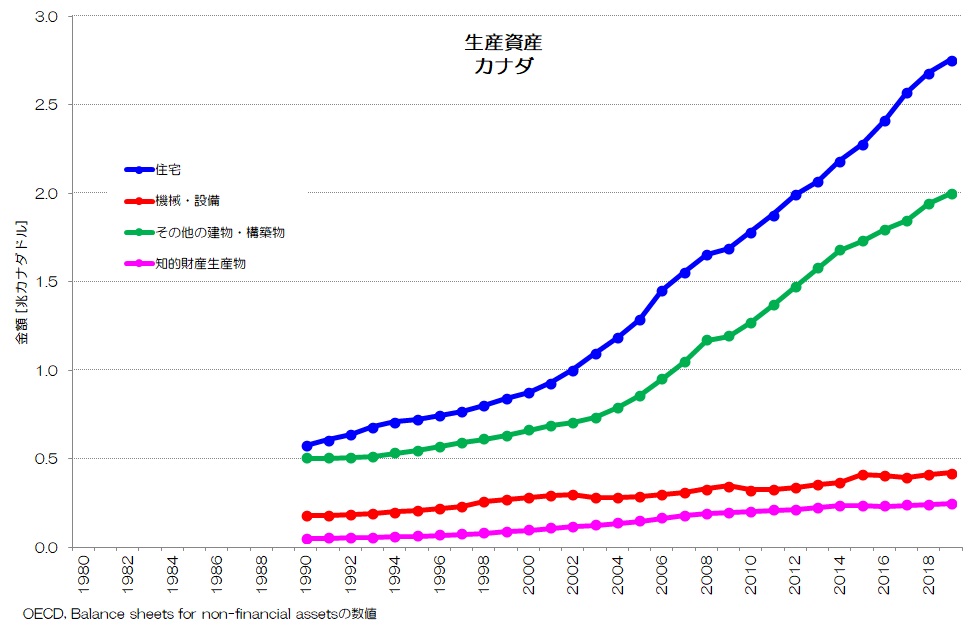

図2 生産資産 推移 カナダ

(OECD 統計データ より)

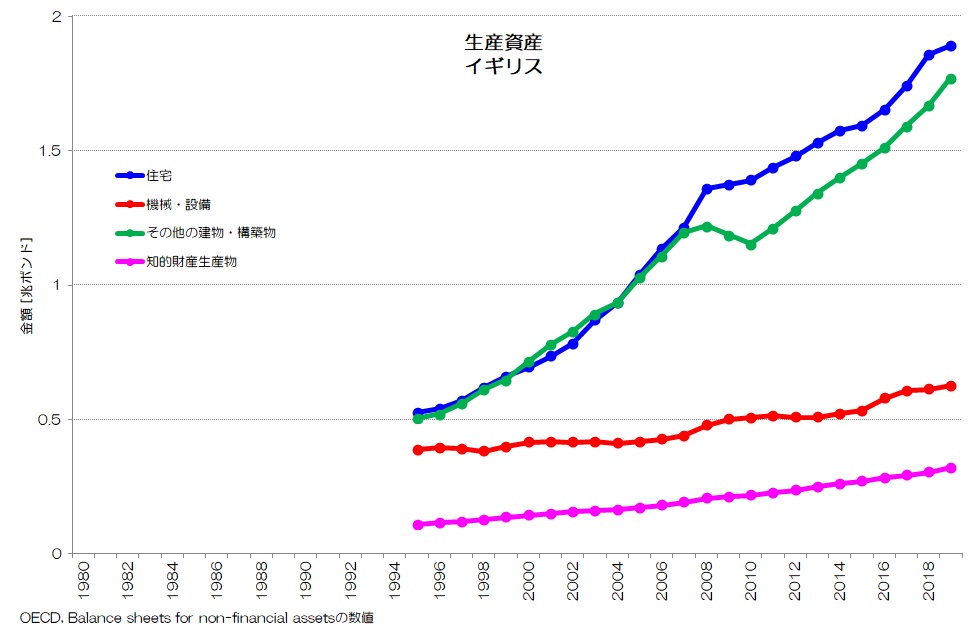

図3 生産資産 推移 イギリス

(OECD 統計データ より)

図2がカナダ、図3がイギリスのグラフです。

両国ともG7の中ではGDPの成長も大きい国です。

アメリカ同様両国とも住宅とその他の建物・構築物が近い水準で、大きく成長している事がわかります。

一方で、機械・設備は水準も小さく、成長率も高くなさそうですね。

カナダ 生産資産 成長率

1997年→2019年

3.6倍: 住宅

1.8倍: 機械・設備

3.4倍: その他の建物・構築物

3.4倍: 知的財産生産物

(2.5倍: GDP)

イギリス 生産資産 成長率

1997年→2019年

3.3倍: 住宅

1.6倍: 機械・設備

3.2倍: その他の建物・構築物

2.7倍: 知的財産生産物

(2.3倍: GDP)

各国ともこの20年程度にこれだけの資産を増大させていることになります。

これらの国はGDPの成長率も高い事がわかります。

2. 低成長な各国の資産

同様に、G7の中で比較的低成長なドイツ、フランス、イタリアについても生産資産の推移を見てみましょう。

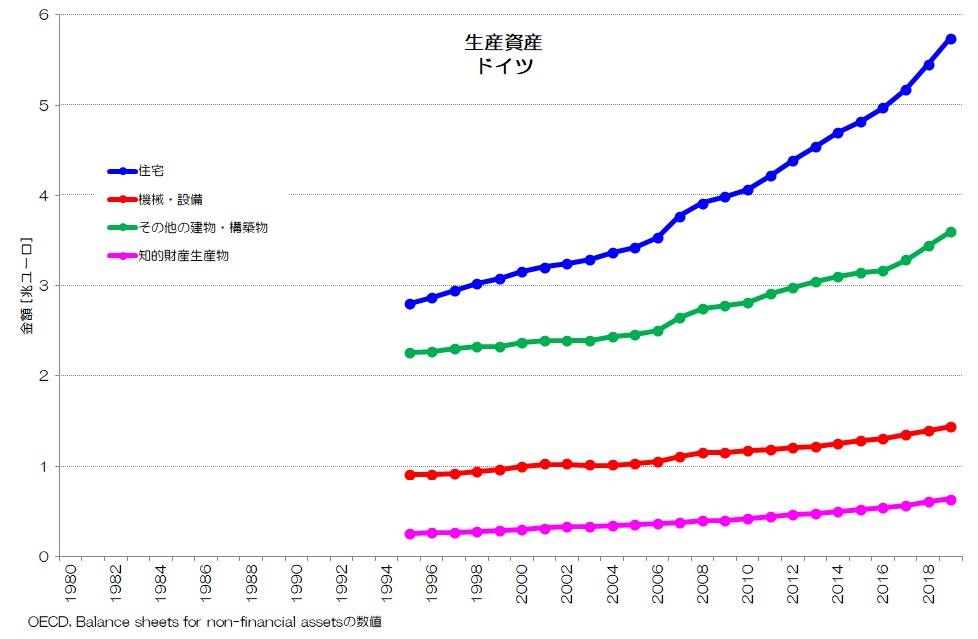

図4 生産資産 推移 ドイツ

(OECD 統計データ より)

図4がドイツのグラフです。

ドイツ生産資産 成長率

1997年→2019年

1.9倍: 住宅

1.6倍: 機械・設備

1.6倍: その他の建物・構築物

2.4倍: 知財製品

(1.8倍: GDP)

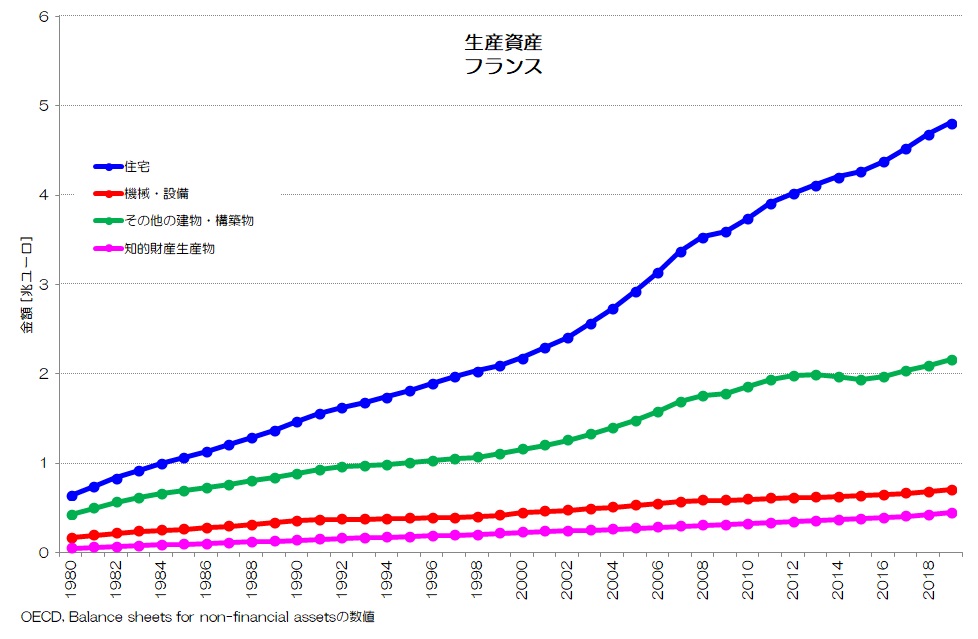

図5 生産資産 推移 フランス

(OECD 統計データ より)

図5がフランスのグラフです。

フランスはその他の建物・構築物よりも住宅の方がかなり大きな規模となるようです。

フランス 生産資産 成長率

1997年→2019年

2.4倍: 住宅

1.8倍: 機械・設備

2.1倍: その他の建物・構築物

2.3倍: 知的財産生産物

(1.9倍: GDP)

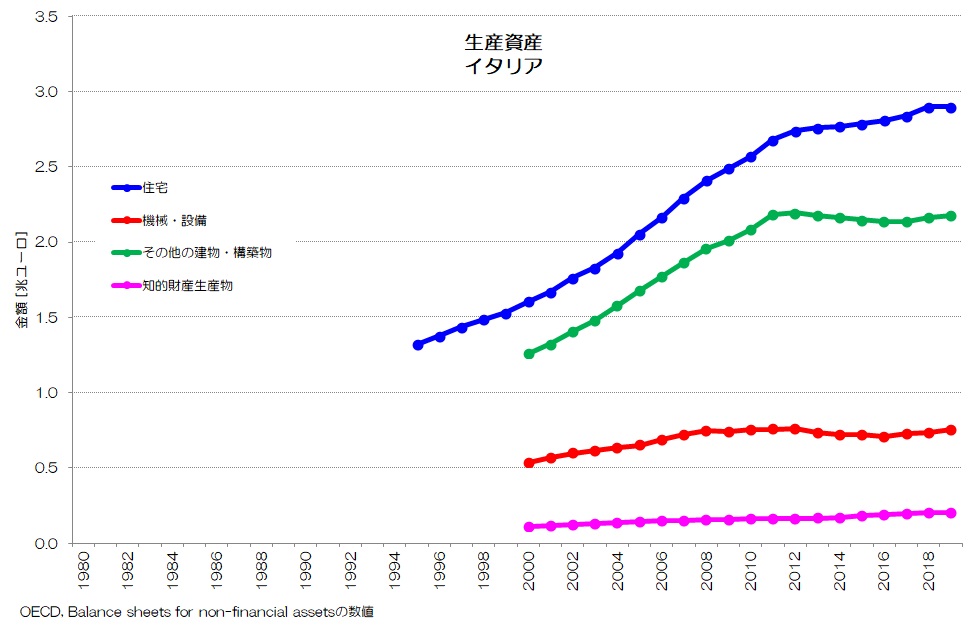

図6 イタリア 生産資産 推移

(OECD 統計データ より)

図6はイタリアのグラフです。

イタリアは2011年あたりから変調がありますね。

フロー面もリーマンショックから大きく停滞している国です。

イタリア 生産資産 成長率

2000年→2019年(住宅、GDPは1997年→2019年)

2.0倍: 住宅

1.4倍: 機械・設備

1.7倍: その他の建物・構築物

1.9倍: 知的財産生産物

(1.6倍: GDP)

3. 成長著しい韓国は資産も激増

G7以外の国についても見てみましょう。

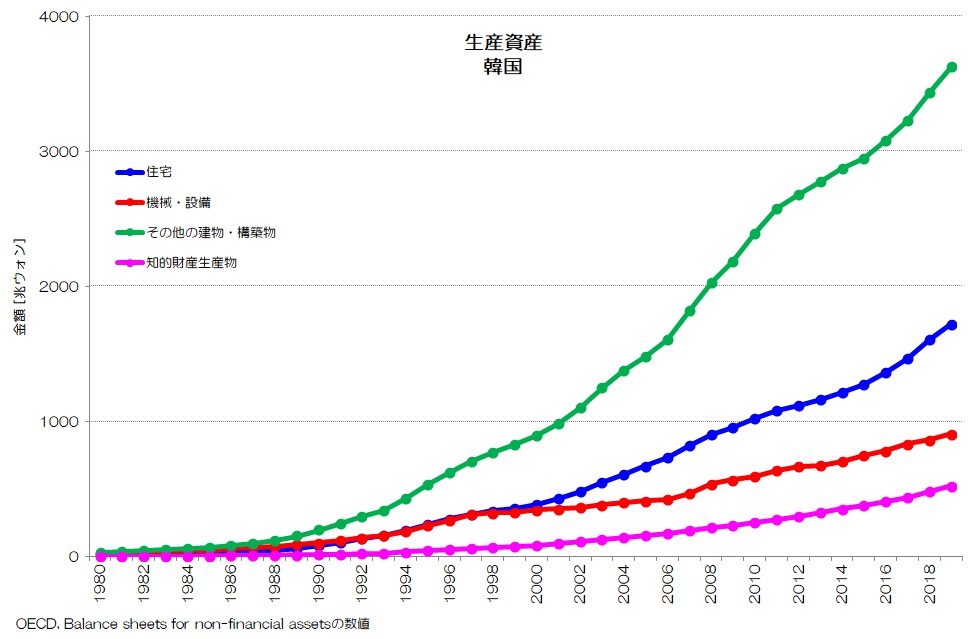

図7 生産資産 推移 韓国

(OECD 統計データ より)

図7は韓国のグラフです。

韓国は極めて高い成長率を誇っています。

特にその他の建物・構築物の規模も成長率も大きい事に驚きますね。

韓国 生産資産 成長率

1997年→2019年

5.5倍: 住宅

2.9倍: 機械・設備

5.2倍: その他の建物・構築物

8.4倍: 知的財産生産物

(3.5倍: GDP)

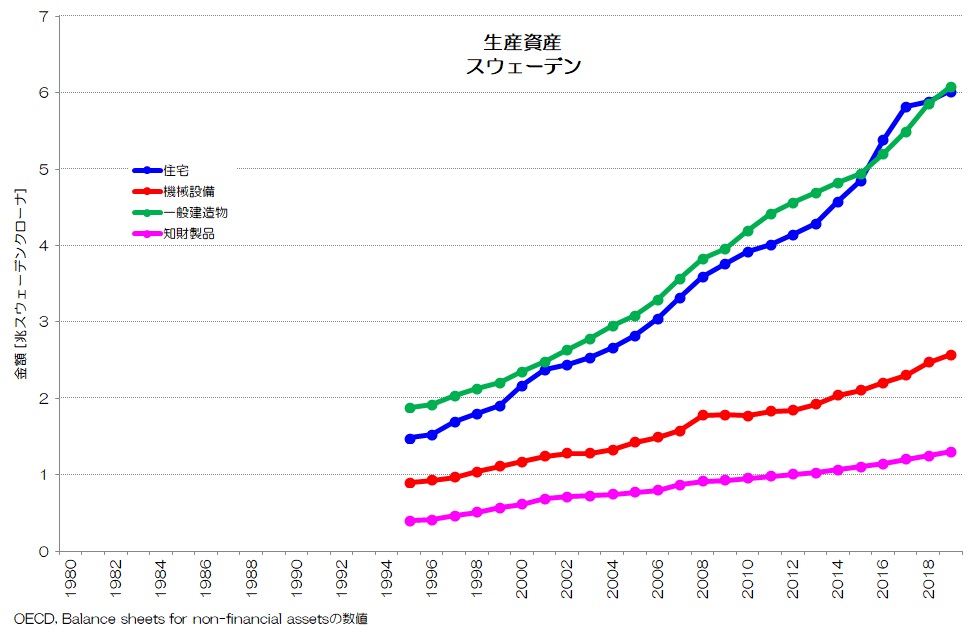

図8 生産資産 推移 スウェーデン

(OECD 統計データ より)

図8はスウェーデンのグラフです。

北欧のスウェーデンも非常に高い成長をしていますね。

スウェーデン 生産資産 成長率

1997年→2019年

3.6倍: 住宅

2.7倍: 機械・設備

3.0倍: その他の建物・構築物

2.8倍: 知的財産生産物

(2.5倍: GDP)

4. ストックも停滞が続く日本

それでは、改めて日本のグラフも見てみましょう。

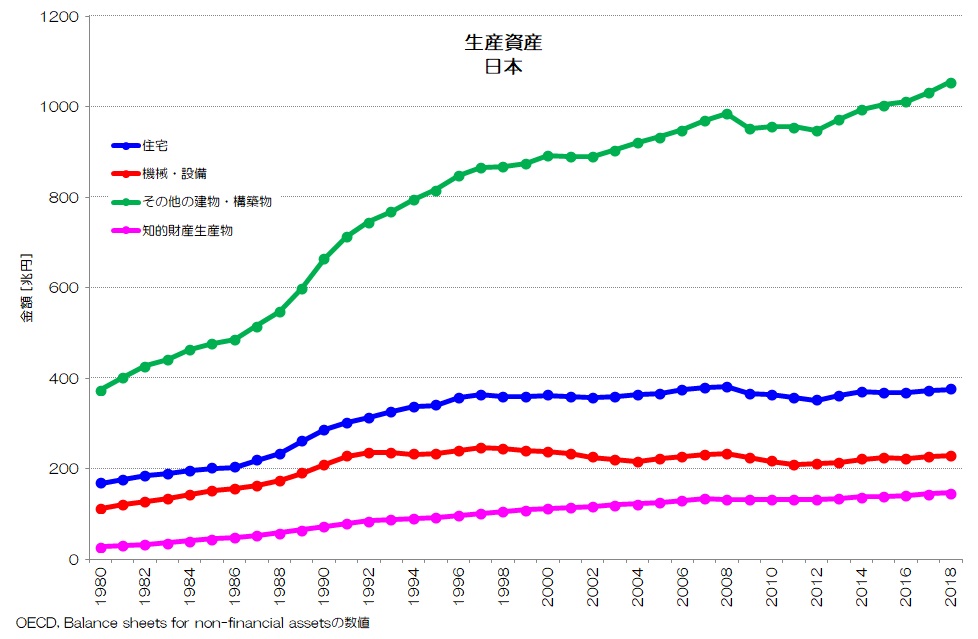

図9 生産資産 推移 日本

(OECD 統計データ より)

図9が日本のグラフです。

他国と比較して、全体の中でのその他の建物・構築物の水準が極端に高いという特徴があります。

また、他の国と比べれば全体的に停滞している事がわかりますね。

住宅は1997年あたりから、機械・設備は1992年あたりから停滞しているように見えます。

このあたりのタイミングもGDP総固定資本形成の停滞タイミングと一致します。

一方、その他の建物・構築物は緩やかな増加が続いていますね。

その他の建物・構築物へのフローも他と同様に減少しているはずですが、ストック面では増大しています。

恐らく、構築物の耐用年数は総じて長いはずですので、資産価値を蓄積しやすいという特徴が出ているのかもしれません。

日本 生産資産 成長率

1997年→2018年

1.0倍: 住宅

0.9倍: 機械・設備

1.2倍: その他の建物・構築物

1.5倍: 知的財産生産物

(1.0倍: GDP)

機械・設備は増えるどころかむしろやや減少しているというのが、とても印象的です。

フロー面の成長が止まれば、当然ストック面も停滞するというのが良くわかりますね。

蓄積した資産が、停滞によりその価値を相対的に減じているというのが、今の日本の姿と思います。

このまま停滞が続けば、さらに世界の中での存在価値が低下していくように思います。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“166 生産資産で見る経済の特徴 - 各国の生産資産推移” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。