167 貿易でも存在感が薄れる日本 - 輸出・輸入・純輸出の国際比較

日本は貿易大国と言われることも多いですが、国際的にどの程度なのか統計データで確認してみます。

1. 輸出依存度の国際比較

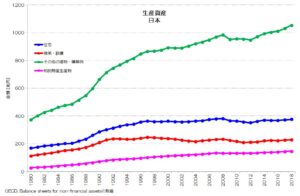

前回は、国民の資産ともいえる生産資産について主要国の推移をグラフ化してみました。

住宅、機械・設備、その他の建物・構築物について、各国とも右肩上がりに増大を続けています。

一方で日本は、その他の建物・構築物は緩いながらも増加していますが、住宅や機械・設備は停滞が続いている事がわかりました。

フローであるGDP(のうち総固定資本形成)同様に、ストック面での生産資産も停滞しているという状況です。

経済統計でグローバル化を観測できるのは、貿易(輸出、輸入)の増大と多国籍企業の活発化があります。

今回は輸出入について取り上げてみたいと思います。

以前、本ブログでも日本はGDPに占める輸出の割合が低いという事を取り上げました。

参考記事: 支出面で見る日本の経済

参考記事: 日本は本当に輸出大国か?

まずは、この輸出対GDP比(輸出依存度)について、近年の状況を確認してみましょう。

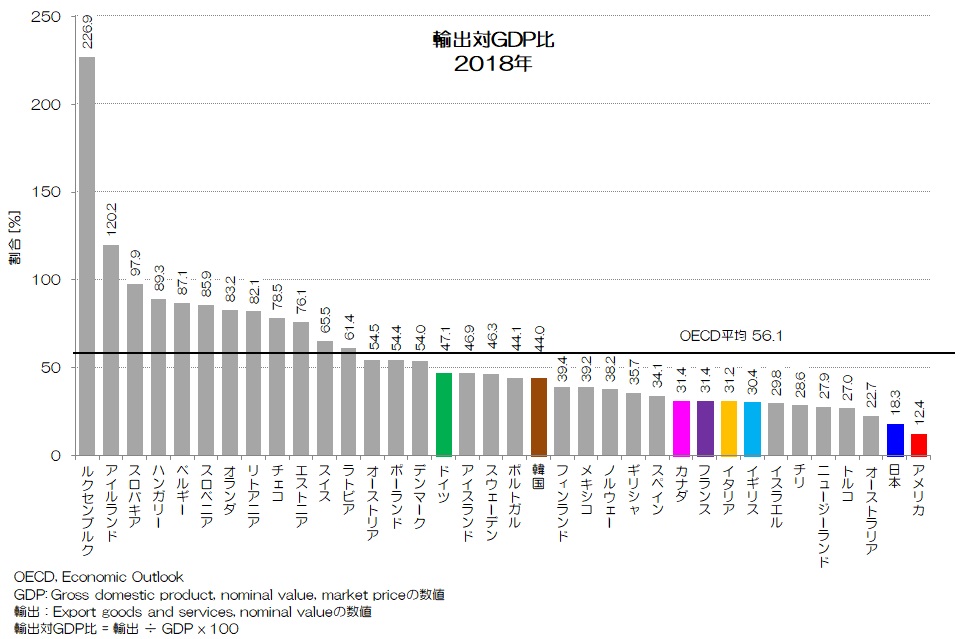

図1 輸出対GDP比 2018年

(OECD 統計データ より)

図1が2018年の輸出対GDP比を割合の大きい国順に並べたグラフです。

上位にはルクセンブルクやアイルランドなどの人口が少なく経済規模の小さい国や、ハンガリー、リトアニアなど急激な経済発展中の国が並びます。

その中で、ドイツが47%(36か国中16位)、韓国が44%(同20位)と比較的高い水準が確認できます。

主要先進国では次いで、カナダ、フランス、イタリア、イギリス、そして日本、アメリカの順です。

日本は輸出額の対GDP比が18%と先進国では下から2番目の水準で、非常に少ないという事がわかると思います。

少なくとも、他の国々と比べれば、日本は貿易立国というよりは、むじろ内需主体の国と言っても良さそうです。

当然、天然資源などに乏しい国なので貿易は欠かせないわけですが、バランスとしては内需型経済という意味ですね。

2. 輸出額の推移

図1は輸出を対GDP比で表した指標です。

各国の水準を比較するために、経済規模(GDP)に対する輸出額の割合を比べたにすぎませんね。

それでは、金額として日本の輸出は大きいのかどうか、という観点でも見てみましょう。

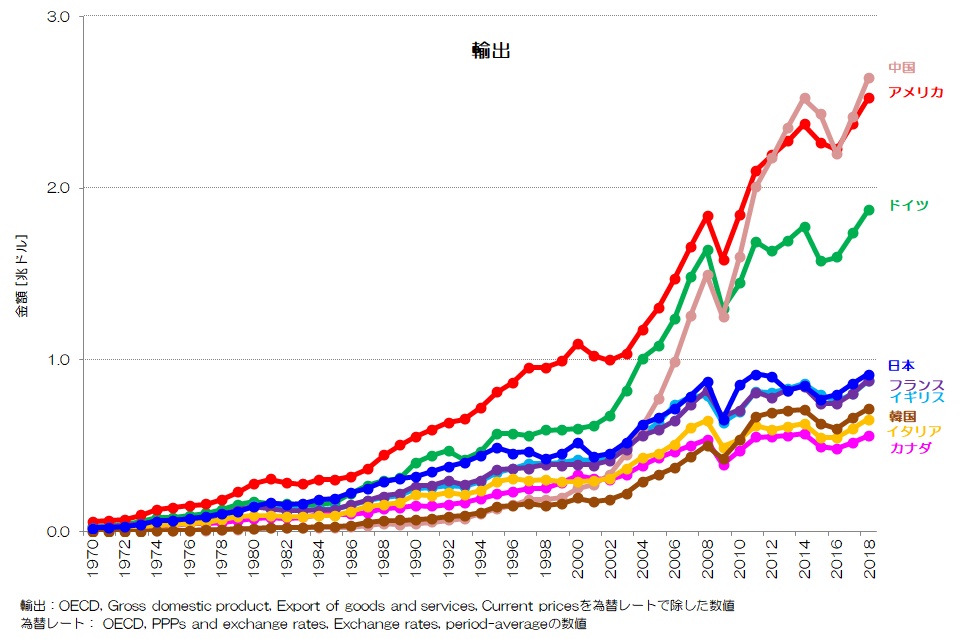

図2 輸出 ドル換算 推移

(OECD 統計データ より)

図2は、OECD各国の輸出額を年平均の為替レートで割ってドル換算値にしたグラフです。

OECD非加盟国ですが、中国のデータもあったので一緒に掲載しています。

アメリカ、中国以外の各国に共通するのが、リーマンショックまでは右肩上がりに増大していますが、ショック後は停滞気味である点ですね。

総額で見ると、圧倒的にアメリカの規模が大きかったのですが、近年中国に抜かれています。

次いでドイツの規模が大きく、その次にだいぶ離されて日本、フランス、イギリス、韓国と続きます。

日本は1990年代まではドイツと競い合って、2~3位の水準ですが、1990年代後半からドイツに大きく引き離されています。

輸出額では、アメリカ、中国、ドイツが非常に存在感が大きい事がわかりますね。

日本も金額としては大きい方ですが、これら3国と比較すると存在感が薄くなっているようです。

3. 輸入額の推移

海外との貿易は、輸出だけではなく、輸入もありますね。

輸入額についても、同じように推移を見てみましょう。

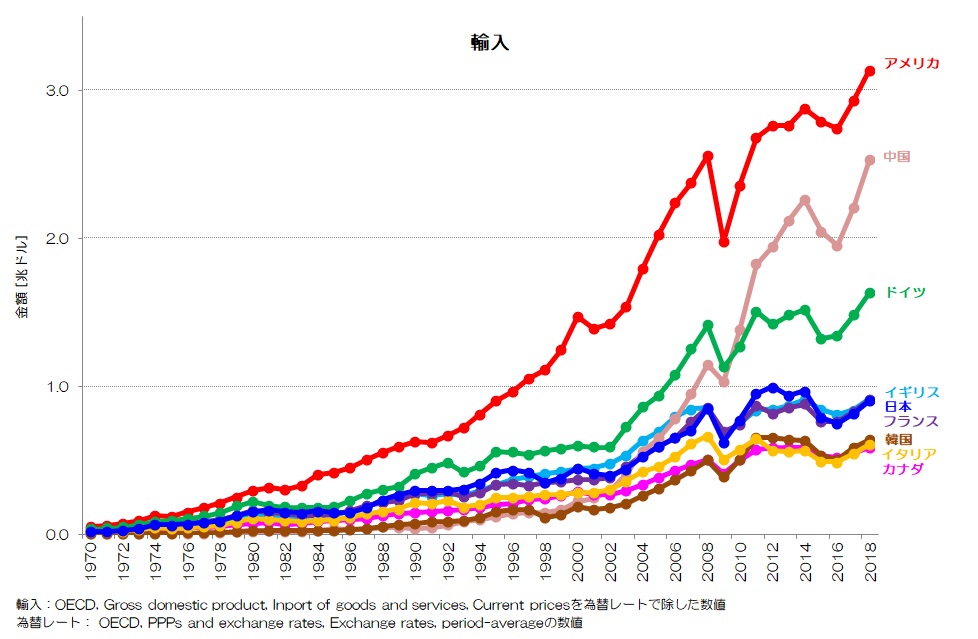

図3 輸入 ドル換算 推移

(OECD 統計データ より)

図3が輸入額の推移です。

概ね各国とも輸入と輸出は同じくらいの水準で推移しています。

ただ、輸入で特徴的なのは、アメリカが非常に大きな水準であることですね。

中国との関係で比べても、アメリカは輸出よりも輸入の方が極めて大きい事がわかります。

日本は輸入ではイギリスに僅かに抜かれて5番目の水準ですね。

やはり、輸入額でもアメリカ、中国、ドイツが圧倒的に存在感が大きい事は変わりません。

4. 純輸出の推移

それでは、輸出と輸入のバランスをその差し引きである純輸出という観点から見てみましょう。

純輸出 = 輸出 - 輸入

純輸出はそのままGDP支出面に加えられる数値です。

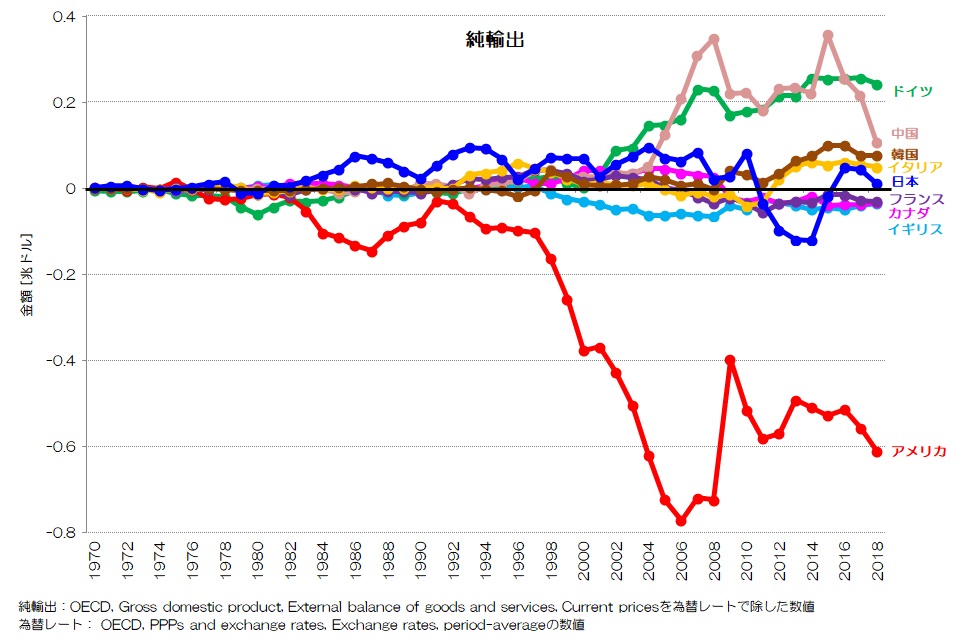

図4 純輸出 ドル換算 推移

(OECD 統計データ より)

図4が純輸出の推移グラフです。

純輸出は輸出額から輸入額を差し引いた金額ですので、プラスになると輸出額の方が輸入額よりも大きい事を示します。

いわゆる貿易収支と言われるものですね。

日本、アメリカ、ドイツ、中国で非常に特徴的な推移になっています。

まず日本ですが、2000年くらいまでは基本的にプラスで、そのプラス額も他国と比べると非常に大きい事がわかります。

ちょうどアメリカの純輸出のマイナス額と対称的に推移しています。

「日本は輸出で稼いでいた」と言われるようなイメージはこのあたりまでの事を示しているのかもしれませんね。

ただ、その後ドイツの純輸出額に抜かれ存在感が薄れ、2010年代中盤には大きくマイナスという時期もありました。

一方で、アメリカは常に純輸出マイナスが続いていますね。

特に2000年代半ばからは非常に大きな水準でマイナス額が継続しています。

アメリカは総額としての輸出も多いけれど、それ以上に輸入の多い国という事が言えそうですね。

反対に、ドイツは2000年ころから、常に純輸出が大きくプラスの状態が続いています。

純輸出はそのままGDP支出面に加算される項目ですね。

ドイツは輸出によって大きくGDPを稼いでいる国とも言えそうです。

とはいえ、輸出と輸入はほとんどが相殺しますので、ドイツの純輸出額も0.24兆ドルでGDPの6%程度です。

5. 輸出・輸入・純輸出の特徴

今回は輸出や輸入についてご紹介しました。

日本は輸出で稼いでいるというイメージがあると思いますが、金額で見れば同じ工業立国であるドイツとは大きな差があり、しかも純輸出で見ればほぼゼロとなる程度であるという事がわかりました。

輸出額では日本はGDPのせいぜい18%程度、純輸出でみるとほぼゼロとなります。

現在のところ、日本の国内経済は外需よりも内需で付加価値を稼ぐ状態であると言えそうです。

もちろん、生産拠点を海外に移して、現地生産→現地販売を行っている企業が増えている事情も大きいと思います。

海外で生産した場合は、進出先国の付加価値となり、そこで雇用された労働者の賃金として分配されます。

企業活動の多国籍化は他国では双方向的ですが、日本は流出に極端に偏っている事も影響しているように思います。

日本は輸出も輸入も増加してはいますが、国際的に見れば相対的に存在感が薄れているようです。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“167 貿易でも存在感が薄れる日本 - 輸出・輸入・純輸出の国際比較” に対して7件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。