178 実質成長・名目縮小の製造業 - 実質GDPの変化

1. 実質成長の分野とは?

前回は、日本のGDPの生産面について着目し、産業ごとの推移や、製造業の詳細についての推移を見てみました。

前回確認したのは名目値です。

GDPは実質値で評価するという事も大切ですね。

ただし、本ブログでも何度も触れていますが、名目値で順調に成長していて、物価上昇がプラスの成長をしている場合、名目値よりも物価の上昇分だけ目減りする数値として実質値が計算されます。

このような通常の経済成長をしている国であれば、実質値を評価する事は大変意義のある事と思います。

名目値は金額で見た経済規模となりますが、実質値は数量的な経済規模を表す数値(ただし実質化の基準年に影響を受けます)といえます。

日本の場合は、物価も名目値も停滞していますので、実質値を見ても却って混乱するばかりですね。

名目値は停滞しているのに、実質値が成長しているのが日本のユニークな点です。

特に、今回のようなGDPの生産面の場合、名目値が縮小していても実質値が成長しているような産業が存在する事も考えられます。

つまり、値段を下げ、数をたくさん作っている産業という事になりますね。

実質値を見る事で、その実態が見えてくるかもしれません。

今回は、GDP生産面の詳細項目について、実質値を見ていきましょう。

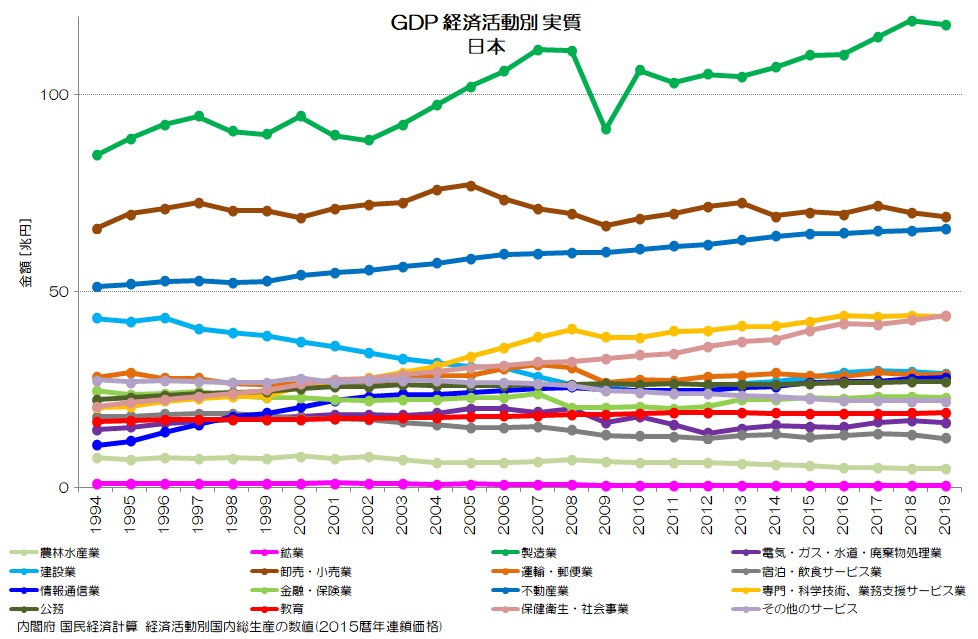

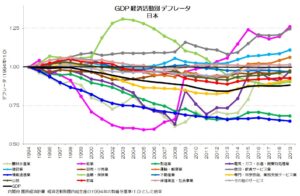

図1 GDP 経済活動別 実質 日本

図1はGDPの経済活動別のグラフです。

2015年を基準(=名目値)とした実質値のグラフとなります。

前回の名目値のグラフではほとんどの産業が横ばいでした。

実質値のグラフも概ね横ばいですが、製造業については名目値が縮小傾向だったのが、実質値で大きくプラスになっています。

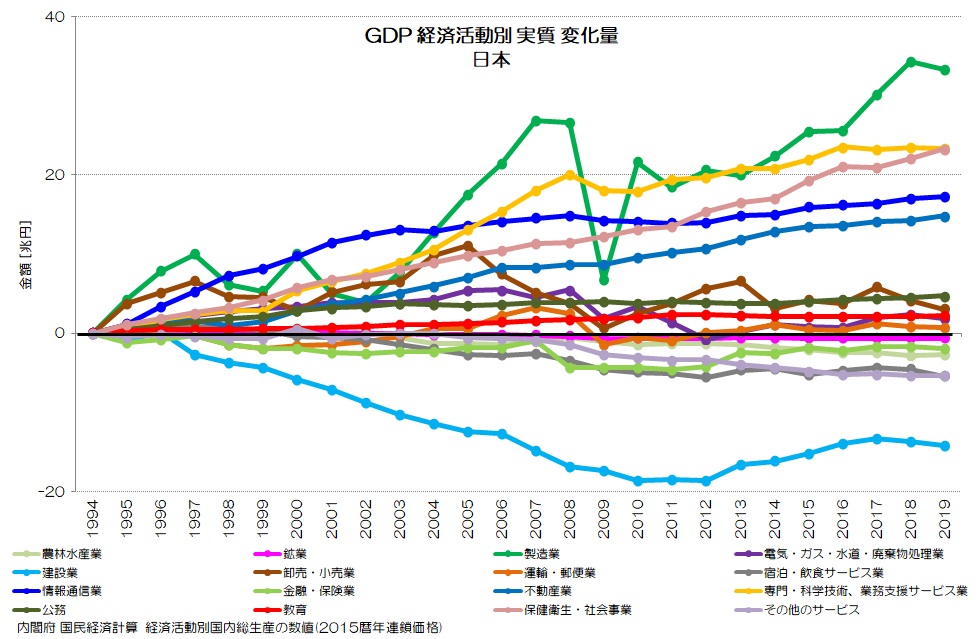

図2 GDP 経済活動別 実質 変化量 日本

図2が1994年からのそれぞれのGDPの実質変化量を表しています。

1994年は現在の国民経済計算における2008SNAの統計が取られ始めた年です。

前回の名目値と大きく異なるのは、GDP合計値が名目値の場合は横ばい傾向で、直近でプラス50兆円程度だったのが、実質値だと右肩上がりの傾向となっていて直近でプラス110兆円と名目値よりもさらに60兆円もプラス側になっている点です。

とりわけ、製造業が名目値だとマイナスの推移だったのに対して、実質値だとプラスの推移となっています。

2019年で1994年よりも30兆円以上のプラスとなっていますね。

名目値では5兆円程のマイナスでした。

名目値よりも、実質値の成長の方が大きい産業という事になります。

実はそれ以外の産業は、名目値と大きく変わりません。

製造業がかなり異質な存在であることがわかりますね。

2. 製造業で実質成長している業種とは

それでは産業の中でも異質な変化をしている製造業について、更に詳細な項目の実質GDPの状況を確認していきましょう。

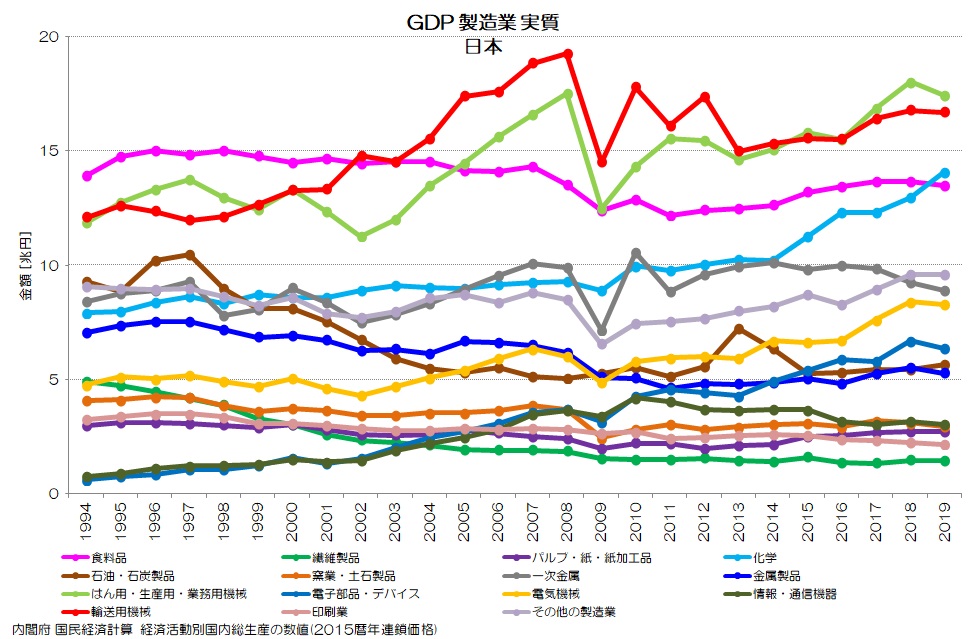

図3 GDP 製造業 詳細 実質 日本

図3が製造業の詳細項目の推移グラフです。

名目値では全体的に横ばいだったのが、右肩上がりの業界が増えたような印象です。

最大産業の輸送用機械、汎用・生産用・業務用機械は名目ではアップダウンしながら横ばいでしたが、やや右肩上がりの状況に変わっています。

名目値のグラフと大きく異なるのが、電子部品・デバイス、情報・通信機器、電気機械です。

これらは名目値では横ばいか停滞している業種ですが、実質値では成長しています。

値段を下げて、生産数量を増やしているような業界と言えそうですね。

特に半導体や通信関連などは、物価に単位性能あたりの値段という調整がされているようです。

値段あたりの性能向上が実質的な数量アップに繋がっているとも考えられます。

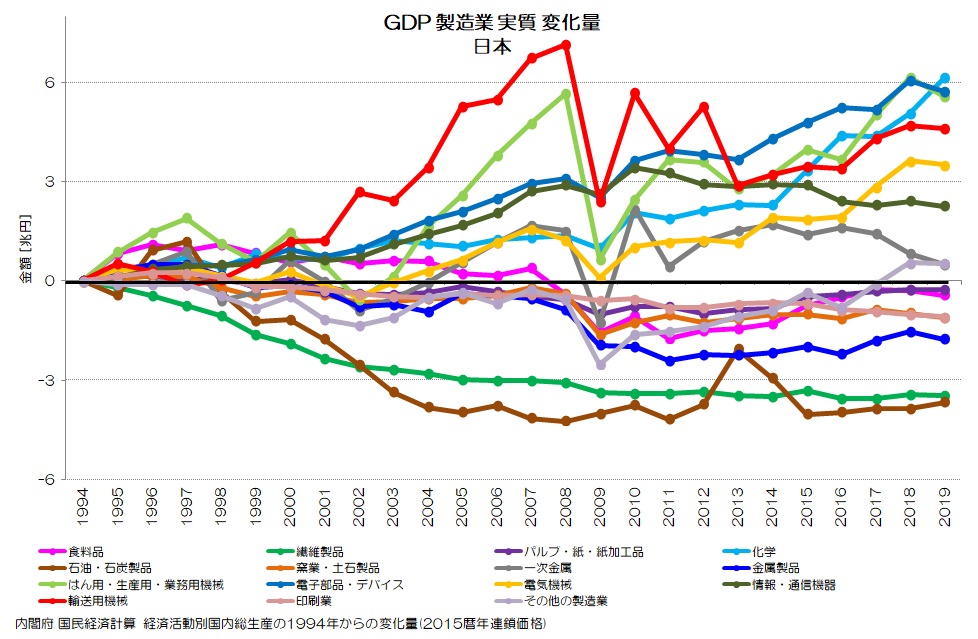

図4 GDP 製造業 詳細 実質 変化量 日本

図4が1994年からの製造業詳細業種のGDPの変化量になります。

名目値だと横ばいや縮小している業種が多かったのですが、実質値だと増加している業種が増えているようです。

2019年の数値で比較すれば、輸送用機械が名目値がプラス2.5兆円に対して実質値は4.5兆円です。

はん用・生産用・業務用機械は名目値がプラス4.0兆円に対して、実質値は5.5兆円です。

もっと大きな変化が、情報・通信機器などですね。

情報・通信機器は名目値がマイナス5兆円に対して、実質値はなんとプラス2兆円です。

同様に電子部品・デバイスは名目値がプラスマイナスゼロに対して、実質値はプラス6兆円近くとなっています。

名目値がマイナスでも実質値でプラス成長している産業も多いという事ですね。

3. 日本の状況は正しいのか?

良く言われるように、GDPは生産面、支出面、分配面があり、それらの合計は全て同じになりますね。

「名目値で成長していなくても、実質値で成長しているのだから良いのではないか」といった議論を聞きますが、この生産面を見ると果たしてそれで良いのか、疑問がわいてきます。

付加価値(名目値)で縮小している裏側で、値段を下げて(=物価低下)、生産数ばかり増やしている(=実質成長)という実態が見えてくるのではないでしょうか。

しかも、どうやらこのような特異な傾向は製造業で特に顕著のようです。

その中でもとりわけ、電子部品・デバイスなど、ハイテク分野での性能向上やコモディティ化、グローバル化の影響を受ける産業が大きく変化しているような状況のようですね。

自動車を含む輸送用機械なども、値段を下げ、数量を増やしているという傾向は同じようです。

特にこれからEV化が本格的に進む中で、半導体部品を多く使い半ば動くコンピュータと化す自動車の推移は注目したいところです。

規模の経済という言葉がありますね。

生産規模を増やすほど、効率化の影響が効いて安く大量に生産できるという事になります。

製造業は正にこの規模の経済を追求する産業と言えます。

大規模化し生産効率を高め、無駄を排除し、安く大量に作っているわけですね。

その結果、日本では一方的な海外流出も相まって、名目GDP自体が縮小している状況です。

性能や物的生産性の向上を、付加価値の向上にうまく結びつけれていない事を示しているようにも思います。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“178 実質成長・名目縮小の製造業 - 実質GDPの変化” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。