028 物価ってなに!? - 消費者物価指数とGDPデフレータ

1. 物価指数とは!?

前回は、デフレーションについて取り上げました。

デフレは物価が継続的に下落していく現象です。

前回のグラフで見る限りでは、日本の物価は昔の水準を下回っている状態が続いていますが、下がり続けているわけでもないという事もわかりました。

1998年を機に物価は下がり始めましたが、2014年頃からは上昇傾向のようにも見えます。

もちろん物価は上がれば良いというわけでもないと思います。

消費者からすれば、物価が上がる=モノの値段が上がるわけですね。

適度な物価の上昇があり、それを上回る経済成長(GDP、消費、賃金などの名目値)があって、緩やかな実質値の上昇があるというのが好ましい循環なのだと思います。

そもそも物価とは何なのでしょうか。

今回は物価についてもう少し詳しく考えてみたいと思います。

「物価とは種々の商品やサービスの価格を、ある一定の方法で総合した平均値のことであり、物価指数として示される。

言い換えれば、商品・サービスが貨幣に対してもつ交換価値のことであり、貨幣の購買力とは逆数の関係となる。」

少しわかりにくいのですが、要するに物価とは個々の値段を指すものではなく、総合的・一般的にとらえるモノやサービスの価値の事だそうです。

物価の程度を表す代表的な指標として、前回取り上げたGDPデフレータや消費者物価指数があります。

GDPデフレータは名目GDPと実質GDPの割合として表現されます。

数値が1(あるいは100)よりも小さいと、名目GDPが実質GDPよりも小さい事になるので、この傾向が続くとデフレ状態という事です。

GDPデフレータには、国民(家計)が消費したもの以外にも、投資や純輸出も含まれます。

消費者物価指数は、「全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するもの。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもの。」とのことです。(総務省)

小売物価統計の小売価格の平均から、各種統計的な処理を施して、指数としてまとめたもののようです。

消費者物価指数は通常の総合指数CPI(Consumer Price Index)の他に、コアCPIやコアコアCPIが使われます。

コアCPI: 天候などの影響を受けて変動の激しい生鮮食品を除いた指数

コアコアCPI: 食料およびエネルギーを除いた指数

国際的に物価指数として用いられるのは、コアコアCPIが多いようです。

2. 物価指数の推移

それでは、まず各種CPIとGDPデフレータの長期推移について見てみましょう。

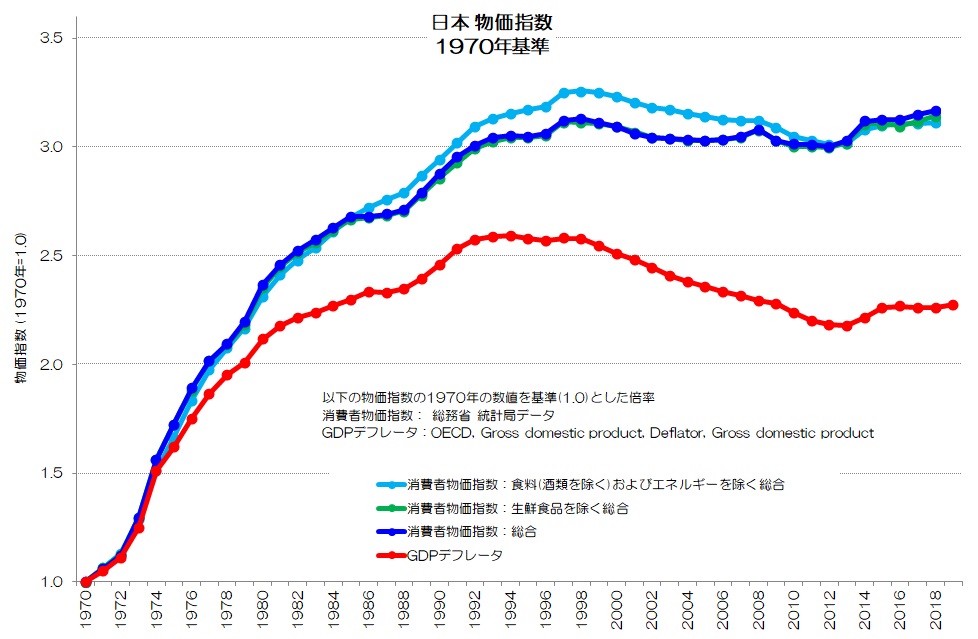

図1 物価指数 長期

(総務省統計局データ、OECD統計データ より)

1970年を基準(1.0)とした場合の物価指数CPI、コアCPI、コアコアCPI、GDPデフレータについて図1に示しました。

ピークは1997-1998年で、CPI、コアCPIで3.1程度、コアコアCPIで3.3程度、GDPデフレータで2.6程度です。

1970年から50年弱かけて物価が3倍以上になっているという事ですね。

1997年以降は持続的に下がり、2014年あたりから少し上がっています。

CPIとコアCPIは2006年から2008年にかけて若干上がりかけていますが、2008年以降は下がっています。

恐らくリーマンショックの影響でしょうか。

3. CPIとGDPデフレータの乖離

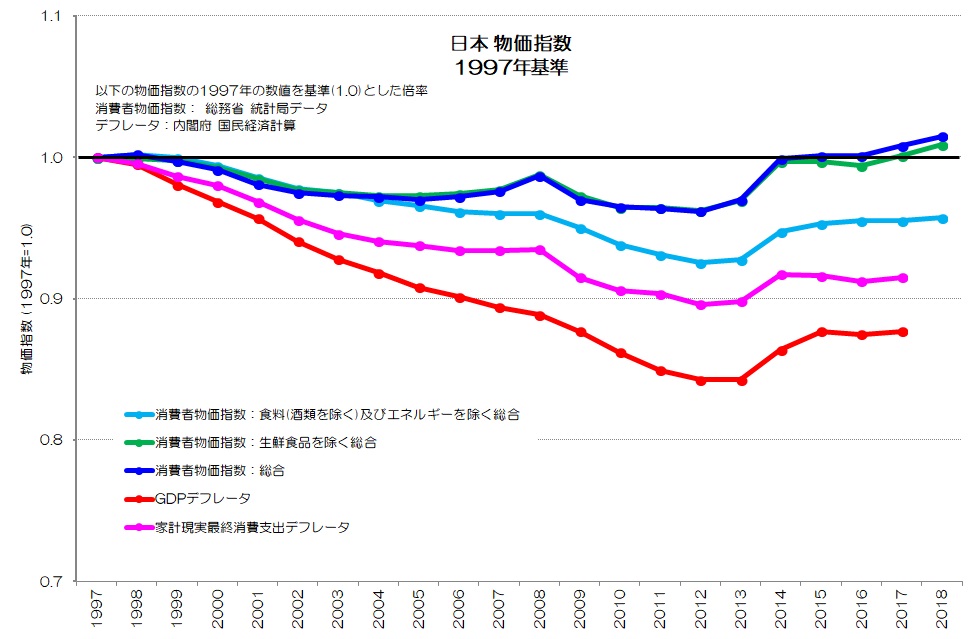

図2 CPIとGDPデフレータの比較

図2に1997年を基準にしたCPIとGDPデフレータを示します。

念のため、GDPデフレータはOECDではなく、内閣府発表の国民経済計算の数値を使っています。

同じ物価を示す指数のはずなのですが、CPIとGDPデフレータには大きな乖離があるようです。

CPIよりもGDPデフレータの方が大幅に下振れしていますね。

CPIとGDPデフレータは対象や計算式が違うため、一致しないという事はよく指摘されるようです。

GDPデフレータは国内で生産されるすべてのモノやサービスを対象としていますが、消費者物価指数は家計で消費されたモノやサービスのみを対象としている、総合していくときの組み合わせ方(バスケット)の違い等があるそうです。

いずれにしても、ピークとなっていた1997年からは減少傾向が続き、2014年に消費増税分だけ増加している事は変わらないようです。

GDPデフレータは1997年に対して直近の2017年には0.88です。

CPIは1.01、コアCPIは1.00、コアコアCPIは0.96です。

試みにGDPを構成する要素のうち、家計現実最終消費についてのデフレータをグラフ化して掲載してみました。

コアコアCPIに大分近い推移となっていることがわかると思います。

4. 停滞が続く日本の物価

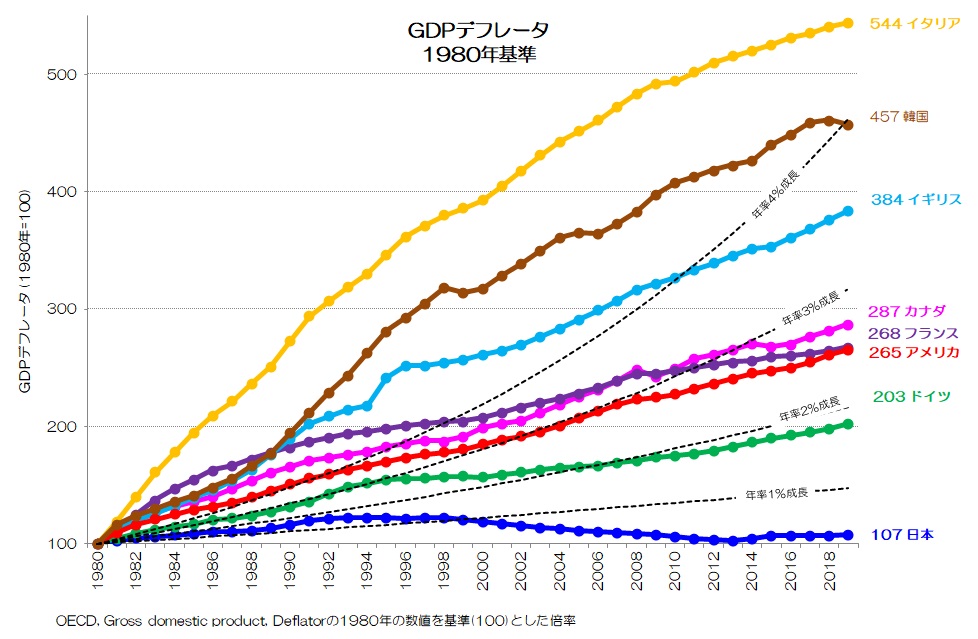

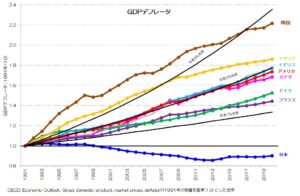

図3 OECD各国のGDPデフレータ推移

(再掲 OECD統計データ より)

図3にOECD各国のGDPデフレータの推移を示します。

他の先進国は少なくとも1980年から見ると年率2%程度以上の物価上昇があるようです。

ドイツで2倍、アメリカやフランスで2.5倍以上、イギリスで4倍弱です。

日本は40年前とほとんど変わらない物価となります。

他の国がこれだけ物価が上昇している中で、日本だけ長期間物価が上がらない状況です。

5. 日本の物価の特徴

今回は物価についての統計データを眺めてみました。

日本は1990年代をピークにして物価がいったん下がり停滞しています。

その後やや増加傾向ではありますが、長期的に見れば停滞が続いているような状況です。

また、GDPデフレータと消費者物価指数には乖離があるのも特徴的です。

GDPや平均給与などの経済指標も日本は1997年のピークから停滞を続けています。

物価にもその影響がそのまま反映されている状況ですね。

私たち企業から見た場合、物価とは生産するモノやサービスの売値そのものの変化ですね。

これだけ物価が変わらないという事は、私たち企業が売値を上げられていないという事を意味します。

日本に住んでいると気づきにくいですが、モノやサービスの値段は上がるものというのが標準的なようです。

インフレが続く世界から見れば、日本は相対的にどんどん安くなるという事を意味するのかもしれません。

皆さんはどのように考えますか?

参考:様々な物価指数

GDPデフレータや消費者物価指数は、様々な物価に関する指数を統合したものです。

それぞれの統合される前の物価指数も公表されていますので眺めてみましょう。

それぞれの物価指数がどのような項目で構成されていて、それぞれの項目の変化もわかり大変興味深いです。

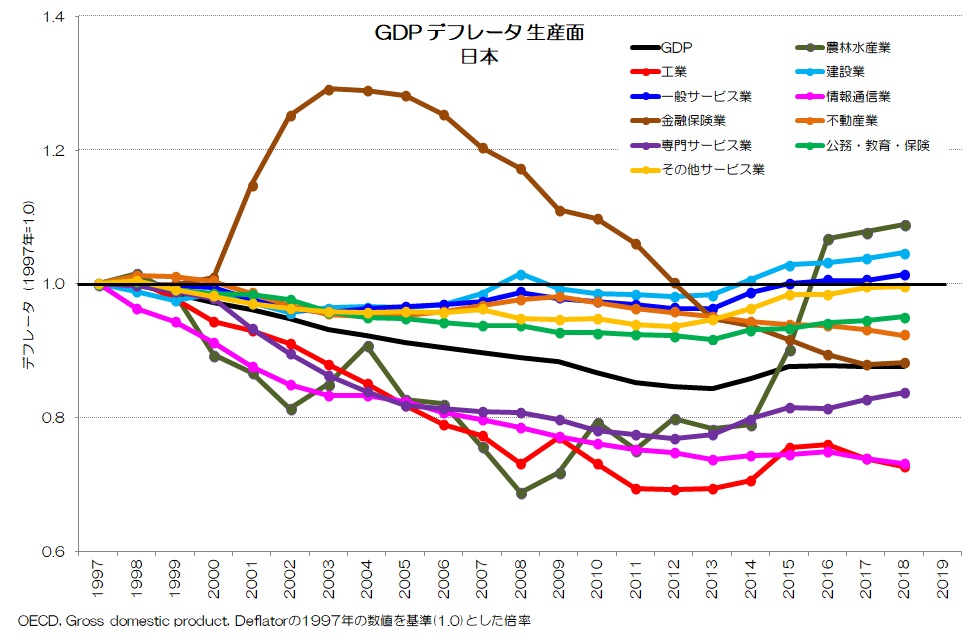

図4 GDPデフレータ 生産面 日本

(OECD統計データより)

図4は生産面のGDPデフレータです。

産業ごとの物価の推移を表すものとなります。

1997年に対して多くの産業で物価が下がっていますが、2013年あたりから上昇傾向となる産業も多いようです。

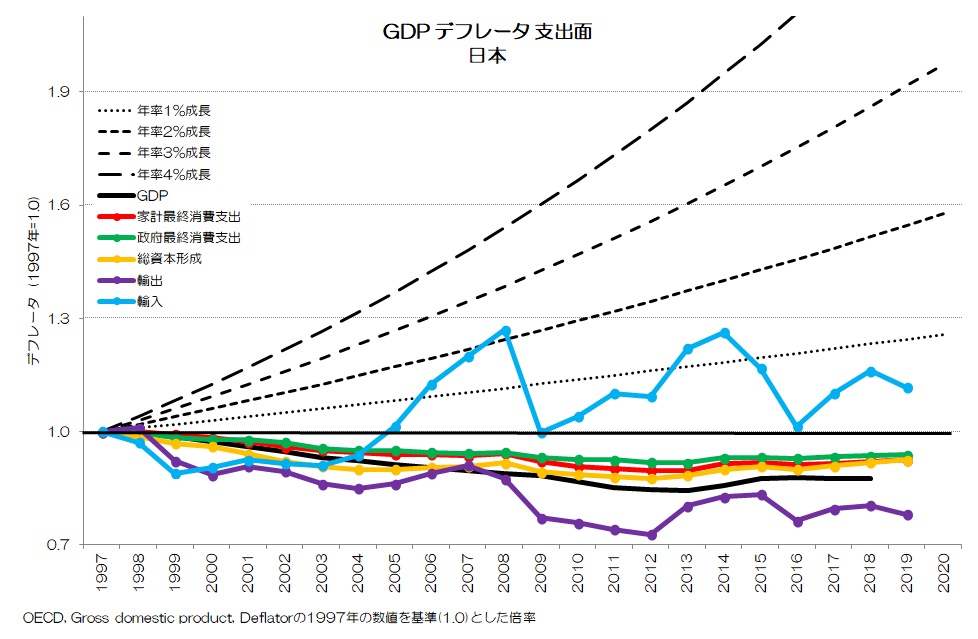

図5 GDPデフレータ 支出面 日本

(OECD統計データより)

図5がGDP支出面のGDPデフレータです。

消費や投資(総資本形成)、輸出、輸入などについての物価指数となります。

輸入は1997年と比較して一旦上昇しアップダウンが続いていますが、他の指数は減少して停滞している印象ですね。

特に輸出の物価がかなり下がっているようです。

消費も総資本形成もいったん下がって横ばい傾向なのがわかりますね。

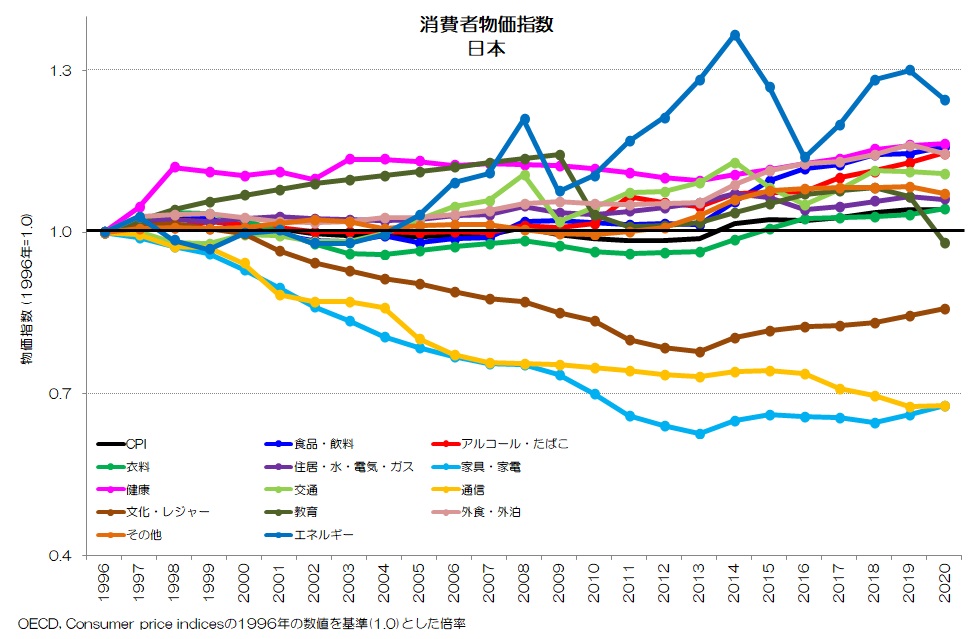

図6 消費者物価指数 日本

(OECD統計データより)

図6が消費者物価指数を構成する各物価指数の推移です。

通信、家具・家電、文化・レジャーが大きく下がっているのがわかりますね。

家具・家電、文化・レジャーが2014年からやや上昇傾向なのに対して、通信は下落が続いているようです。

他の指数は概ね横ばい傾向でしたが、2014年からやや上昇傾向に転じている様子もわかります。

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“028 物価ってなに!? - 消費者物価指数とGDPデフレータ” に対して4件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。