084 経済成長の共通点とは - GDP > 給与・生産性 > 物価

1. 先進国の経済成長の形とは?

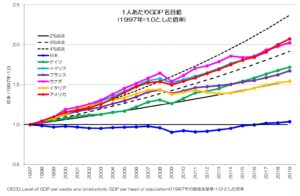

前回、前々回と、各種経済指標ごとにG7各国と日本の1997年以降の成長率の比較を行いました。

GDP、家計消費、平均給与、1人あたりGDP、労働生産性、消費者物価指数(CPI)どの指標を見ても、他の先進国は右肩上がりの成長を遂げています。

ゼロ成長で推移しているのは日本だけだという事がわかりました。

1997年はまさに日本の転換点と言えます。

今回は、先進国としての経済成長の形を可視化すべく、これらの指標を国ごとに整理し直したグラフをご紹介していきたいと思います。

日本が今後経済成長していくにあたって、参考となるような他国の傾向はあるのか探ってみたいと思います。

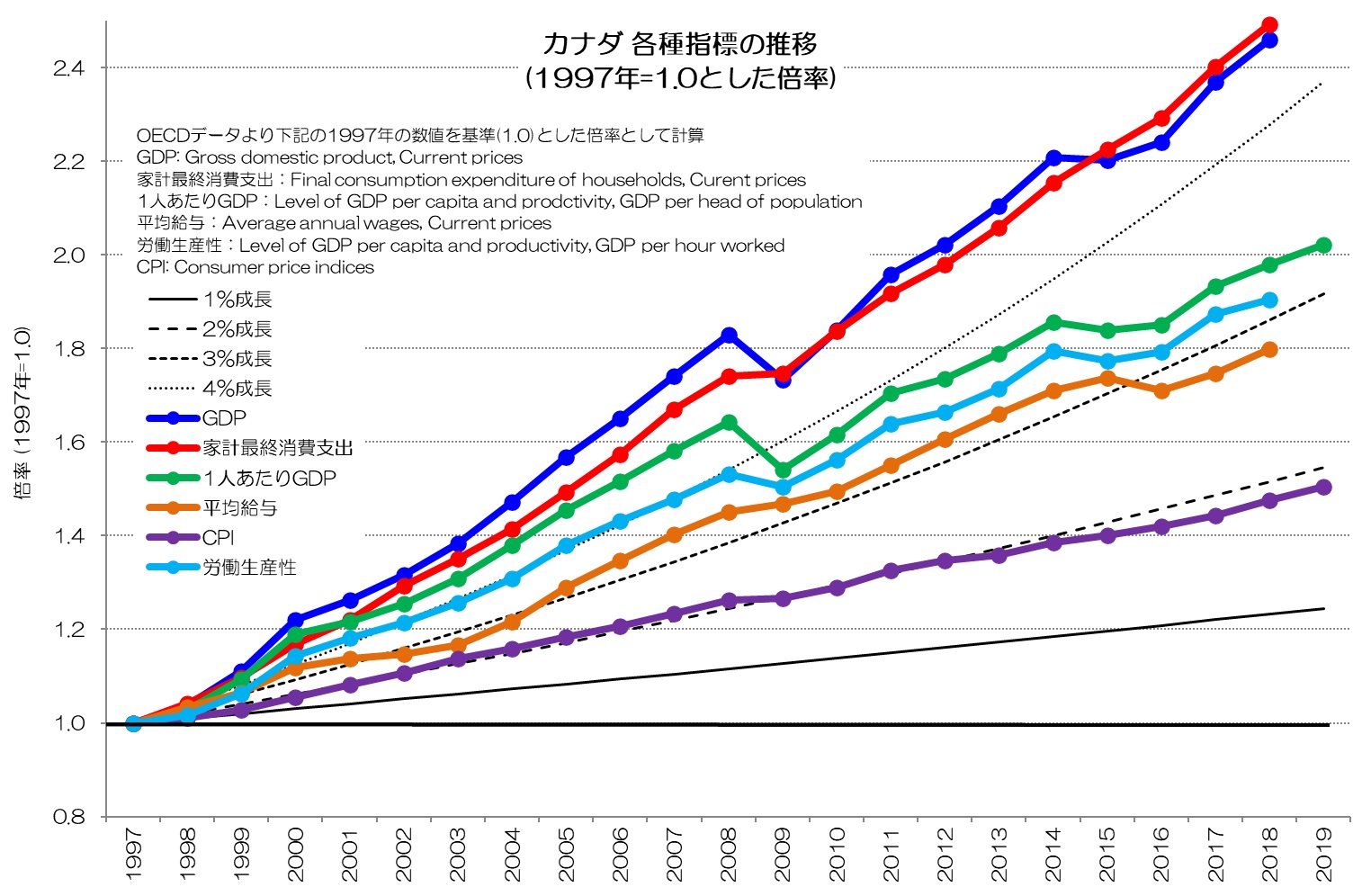

図1 カナダ 各種経済指標

(OECD 統計データ より)

図1は、カナダについて経済指標の推移を1つのグラフにまとめたものです。

青がGDP、赤が家計最終消費支出、緑が1人あたりGDP、オレンジが平均給与、水色が労働生産性、紫が消費者物価指数(CPI)です。

1997年を起点として、1%、2%、3%、4%の成長曲線も黒い線で描いています。

縦軸はこのカナダに合わせて固定する事で、各国の比較をしやすくしてみます。

このグラフを見れば、各国のどの指標がどういった増え方で成長しているのかが比較できると思います。

注目したいのは、グラフの傾きと順番です。

カナダの場合、GDP、家計消費が大きく、2018年で1997年の2.5倍もの水準となっています。

4%の成長曲線を超えているレベルですね。

次に大きいのが1人あたりGDP、労働生産性で、その次に平均給与です。

これらは1.7~2.0倍で約3%の成長率ですね。

消費者物価指数は最も傾きが小さく、1.4倍程度の2%成長です。

平均給与の伸びよりも労働生産性の伸びが高く、GDPや消費の伸びはもっと高い、というのはとても重要な順番だと思います。

そして、消費者物価指数が緩やかに上昇していく、という形です。

物価が上がれば同じお金でも買えるモノが減ってしまいますが、それ以上に平均給与も増えているので、差し引きではより多くのモノを買えるようになり豊かになっているわけですね。

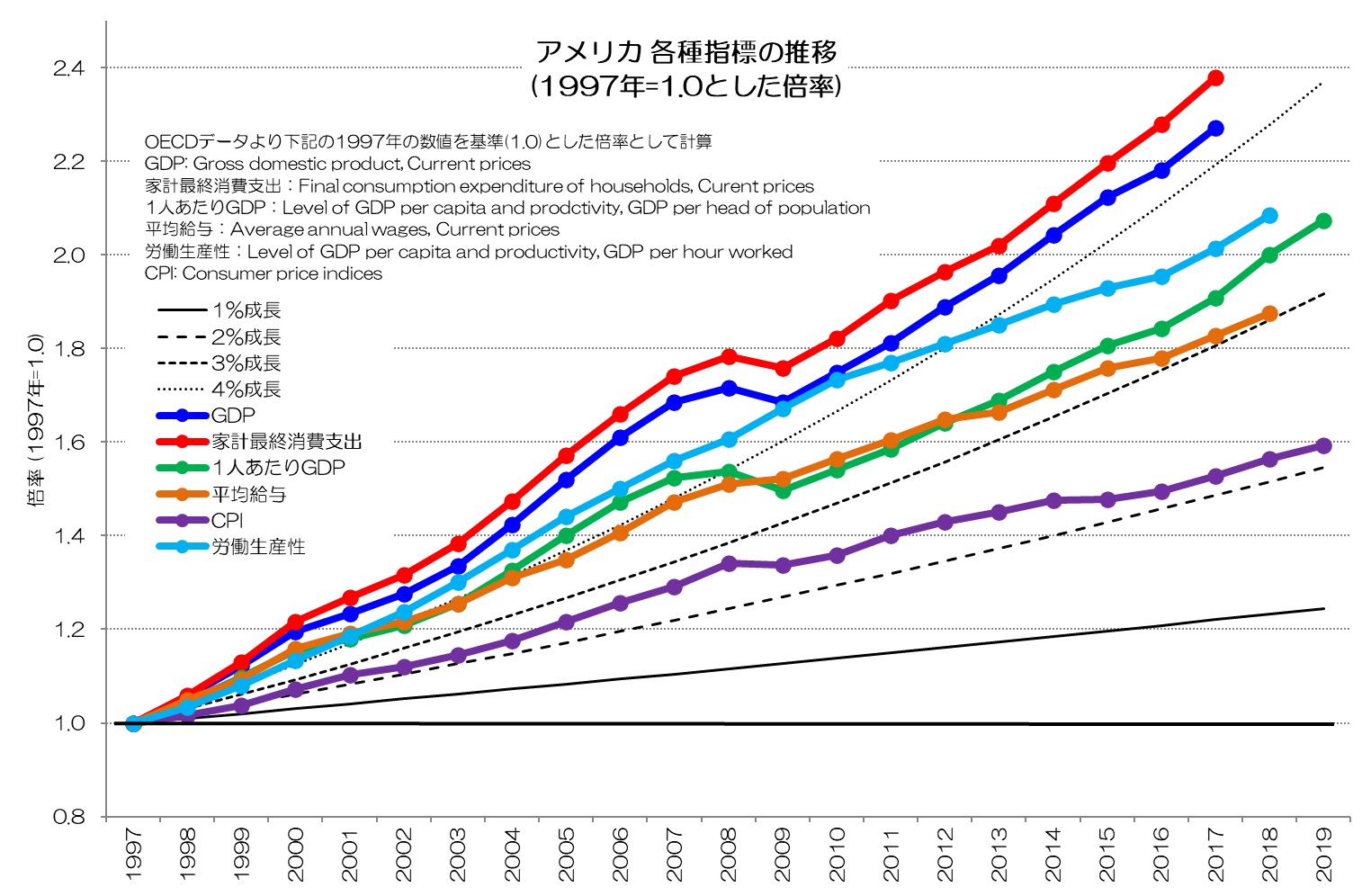

図2 アメリカ 各種経済指標

(OECD 統計データ より)

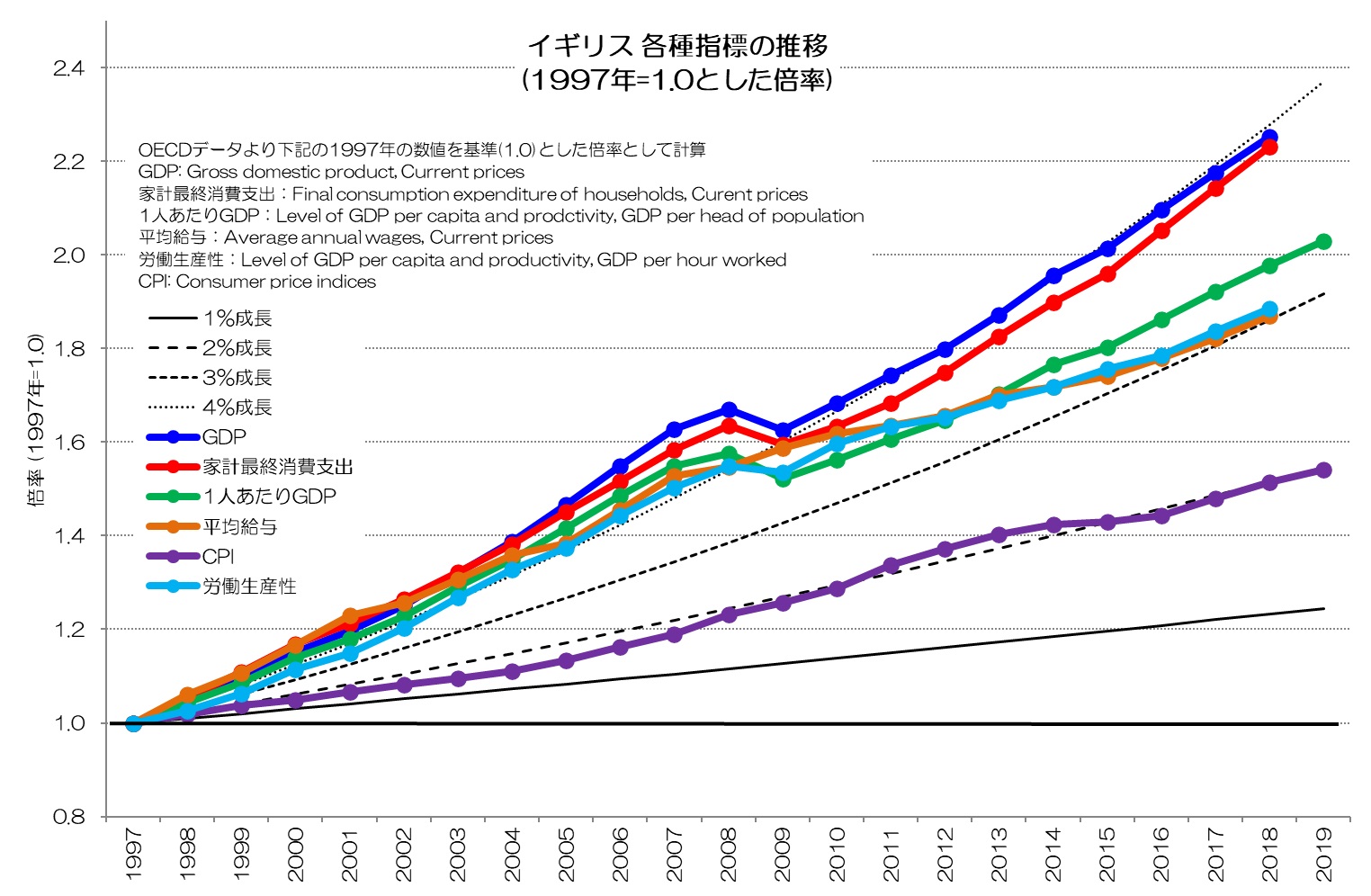

図3 イギリス 各種経済指標

(OECD 統計データ より)

図2、図3はアメリカとイギリスについて同様にまとめたグラフです。

カナダのグラフとかなり似ていますね。

やはり成長の度合いは、1:GDP、家計消費、2:1人あたりGDP、労働生産性、平均給与、3:物価という順番です。

GDPも消費も2倍以上に成長しています。

労働生産性や平均給与も2倍近くの水準(年率3%成長)、物価は5割以上の水準(年率2%成長)です。

アメリカはGDPの傾きよりも家計消費の傾きが大きい事が特徴的ですね。

消費が経済を牽引していることがよくわかります。

2. フランス、ドイツ、イタリアの経済成長

他のG7の国はどうでしょうか。

カナダやアメリカと比べれば低成長の国となりますが、どのような形でしょうか。

成長率の高い国から順に見ていきましょう。

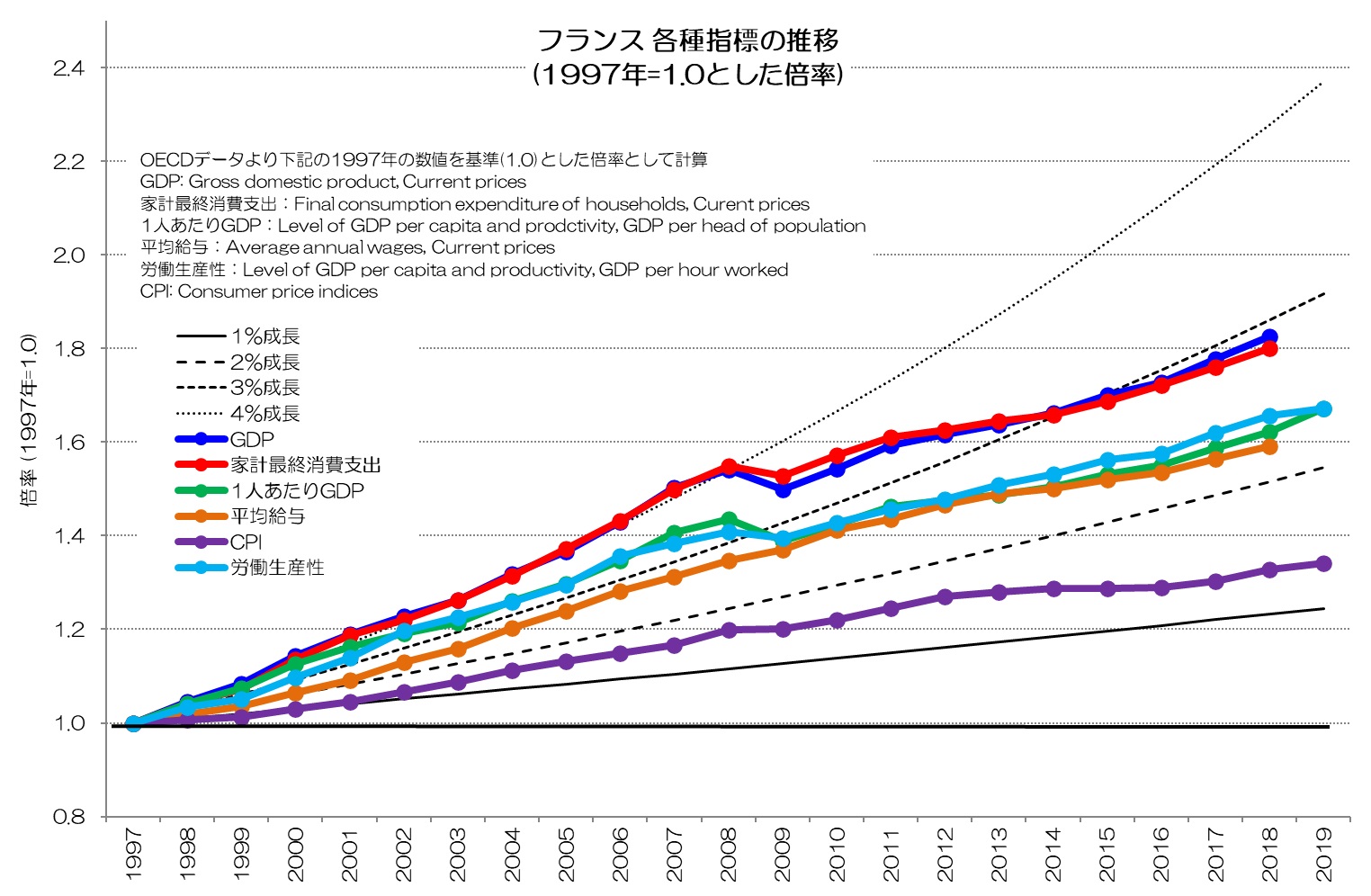

図4 フランス各種経済指標

(OECD 統計データ より)

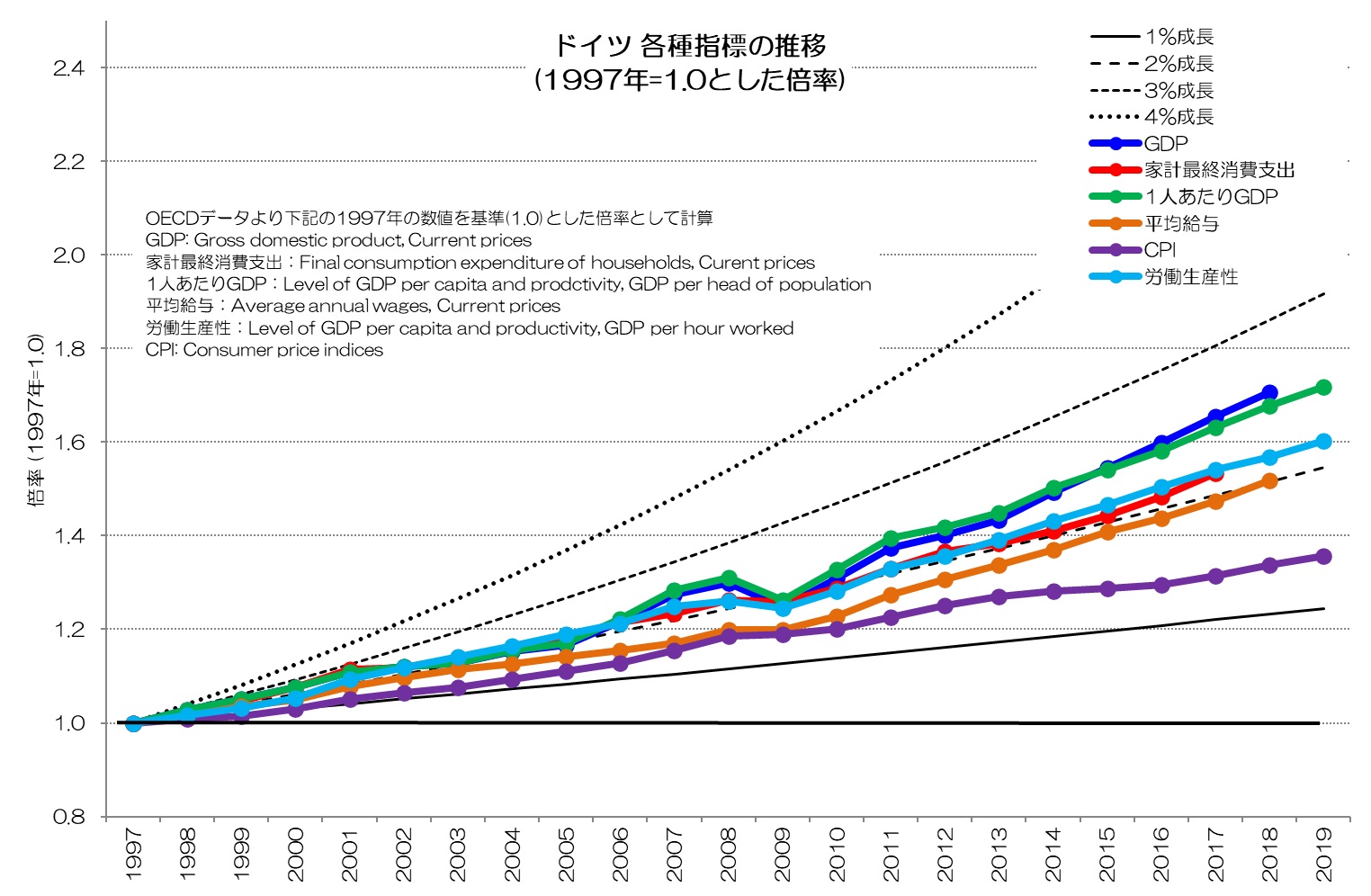

図5 ドイツ 各種経済指標

(OECD 統計データ より)

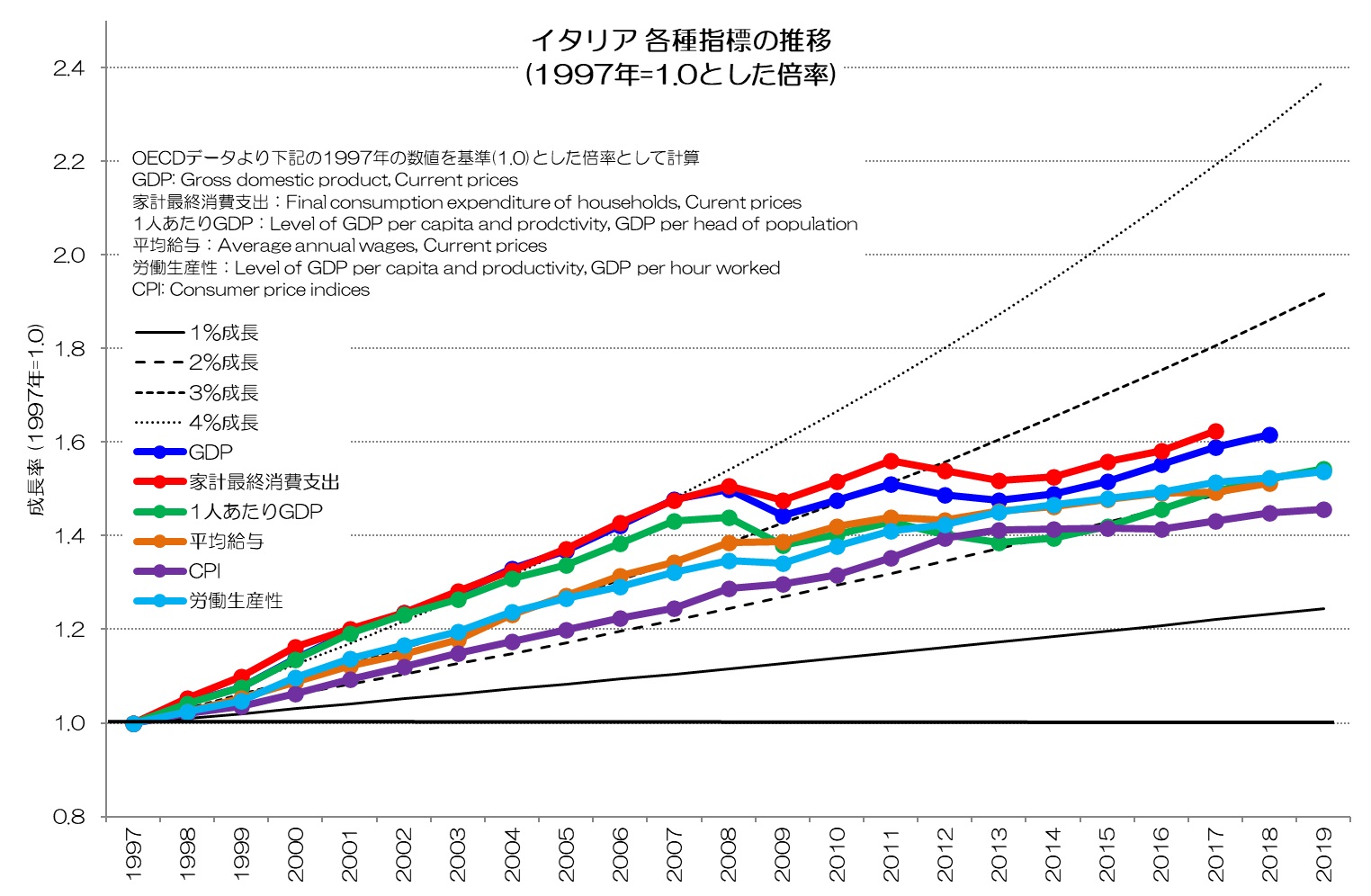

図6 イタリア 各種経済指標

(OECD 統計データ より)

図4がフランス、図5がドイツ、図6がイタリアのグラフです。

カナダやアメリカと比べると、大分傾きが小さくなっていますね。

それでも、GDPは各国とも6割以上、平均給与は5割以上、物価も3割以上上昇していることがわかると思います。

そして成長の順番も、1:GDP、消費、2:労働生産性、平均給与、3:物価であることは概ね変わりません。

ドイツが消費の傾きが小さいのが特徴的ですね。

逆にイタリアはリーマンショックを機に横這い近くで推移していますが、GDPよりも消費の方が高い水準です。

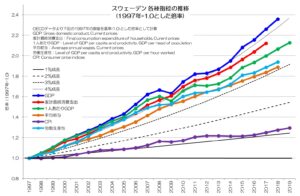

3. 日本の経済成長

それでは、日本のグラフを見てみましょう。

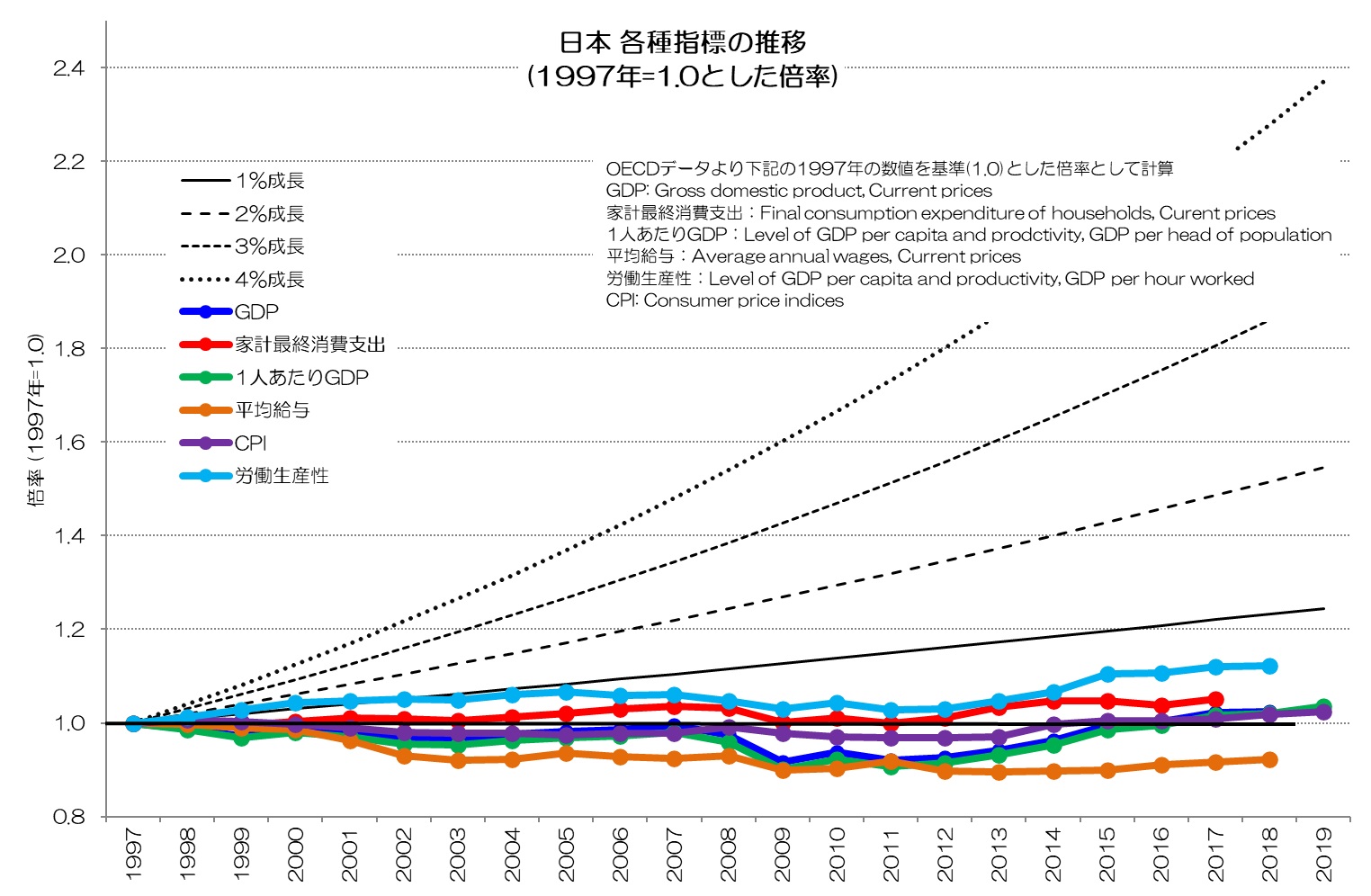

図7 日本 各種経済指標

(OECD 統計データ より)

図7が日本のグラフです。。。

グラフの縦軸を固定していますので、このようなグラフとなっていますが、かえって他の国と比べてまったく成長していない状況がわかると思います。

完全に成長が止まっているわけですね。

いずれの指標も1%成長にすら達していないばかりか、平均給与はマイナスのままです。

少し見やすくするように、縦軸の表示範囲を変えてみます。

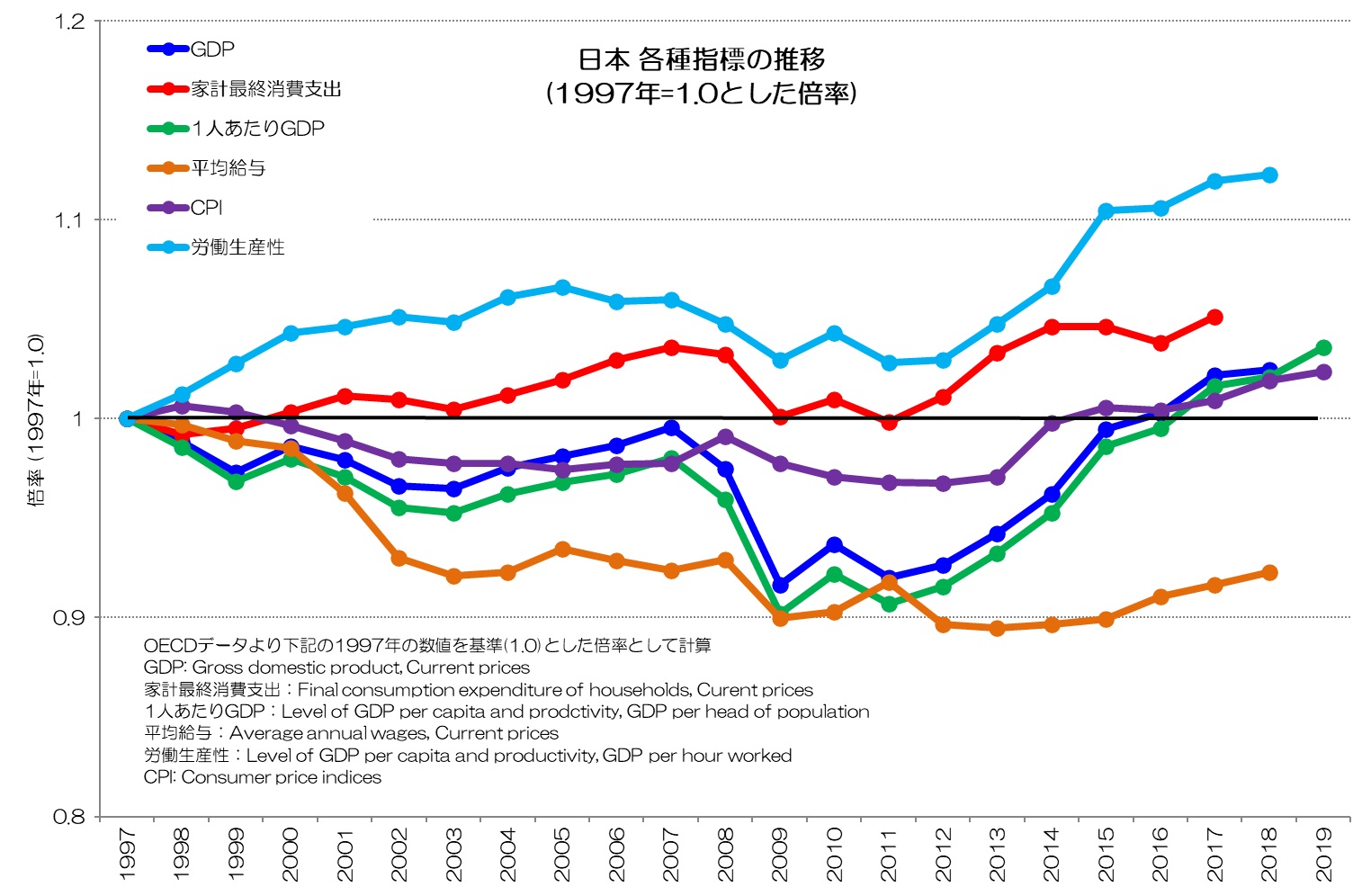

図8 日本 各種経済指標 拡大

(OECD 統計データ より)

図8が日本用に縦軸の表示範囲を変更したグラフです。

散々な結果ではありますが、いくつかの特徴が見えると思います。

まず、大事だなと思うのが2011年を底にして改善傾向にある事です。

経済的には再度成長の兆しがある(あった)わけですね。

2019年の消費税増税、2020年のコロナ禍でこの後どうなるかわかりませんが、、、

そして、グラフの順番が、上から労働生産性、消費、物価、GDP、平均給与となっています。

他の先進国とは順番が全く異なります。

物価はほぼゼロで推移していますが、平均所給与はマイナスのままです。

つまり、物価が変わらないのに、相対的に買えるモノが減っていて貧しくなっているわけですね。

そしてGDPも近年では上昇基調ではありますが、大きく減退しています。

消費がそれほど下がっていないのは、生活するためにぎりぎりの水準で推移していると読み取れるかもしれませんね。

消費よりもGDPが下がっているという事は、消費以外のものが減っている事を意味します。

今度取り上げますが、政府支出よりも資本形成(家、橋梁、設備など)が大きく減っている影響と思います。

労働生産性はそこまで下がっていないのは救いでしょうか。

他の先進国を見てもわかりますが、本来は労働生産性と平均給与は同じくらいの成長率でないとおかしいと思います。

日本の場合は、労働生産性に比べて平均給与があまりに低いですね。

労働に対して、正当な対価が得られていないという事になると思います。

つまり、まずは労働者の賃金水準が低すぎる、という事が日本の課題と読み取れそうです。

4. 経済成長の共通点とは

今回は主要国の各種経済指標の成長率を比較してみました。

日本以外の各国で共通しているのは、概ね1.GDP、家計最終消費支出、2.1人あたりGDP、平均給与、労働生産性、3.物価という順番で成長率が高いという事です。

GDPと家計最終消費支出は全人口の総額で、強い相関があります。

1人あたりGDP、平均給与、労働生産性は1人あたりの指標で、やはり相互に相関がありますね。

そして最後に物価が成長していて、名目値でも実質値でも成長している様子がわかります。

他の先進国の例を見れば、平均給与の増加以上に消費やGDPが増大し、結果的に緩やかに物価が上がる関係があるわけですので、まずは継続的に賃金を上げていく事が経済成長に繋がるようにも思います。

企業が労働者の労働に対して正しく価値を認め、対価である賃金と売値を継続的に上昇させていく事が必要なのかもしれませんね。

皆さんはどのように考えますか?

本ブログは、にほんブログ村と人気ブログランキングにエントリーしております。

ランキング上位になりますと、さらなるアクセスアップに繋がります。

本ブログの趣旨にご賛同いただき、応援いただける場合は是非下記バナーをクリックいただき、ランキング向上にご支援いただけると大変うれしいです。

にほんブログ村 ランキング

人気ブログランキング

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。

“084 経済成長の共通点とは - GDP > 給与・生産性 > 物価” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。